自然水害の最新動向や政府の防災対策と流域治水関連法の概要、国交省:メンテナンス・レジリエンス OSAKA 2021(3/3 ページ)

流域治水の対象が全国の河川に

政府では、流域治水の対策を円滑に行えるようにするため、流域治水関連法を2021年5月10日に公布し、一部を除き年内の施行を予定している。

流域治水関連法では、「流域治水の計画・体制の強化」「氾濫をできるたけ防ぐ・減らすための対策」「被害対象を減少させるための対策」「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」を骨子としている。

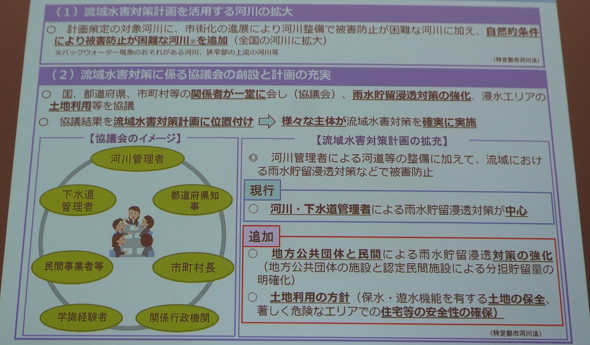

流域治水の計画・体制の強化では、流域水害対策を活用する河川に、市街地の進展により河川整備で被害防止が困難な河川に加えて、自然的条件により被災を防ぐのが難しい河川(全国の河川)を対象に追加。さらに、国、都道府県、市町村などの関係者が一堂に会し、官民による雨水貯留浸透対策の強化と冠水エリアの土地利用などを協議できるようにする。

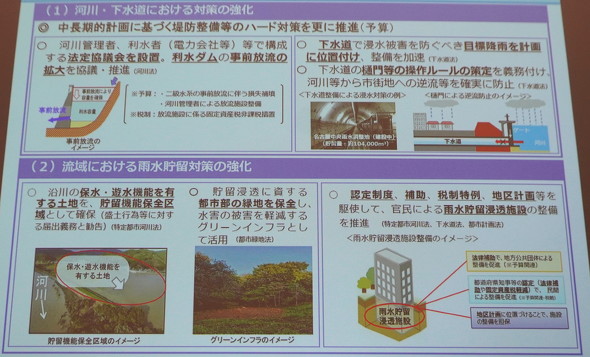

氾濫をできるたけ防ぐ・減らすための対策では、利水ダムの事前放流を拡大する協議会の創設や下水道で浸水被害を防げる目標降雨の設定、下水道の樋門などに関する操作ルール策定の義務付けによる河川などから市街地への逆流防止を定めている。

加えて、貯水機能保全区域の創設による沿川の保水・遊水機能を有する土地の確保や都市部の緑地を保全し貯留浸透機能を備えるグリーンインフラとして活用、認定制度、補助、税制特例により自治体・民間が保有する雨水貯留浸透施設の整備を支援可能となる。

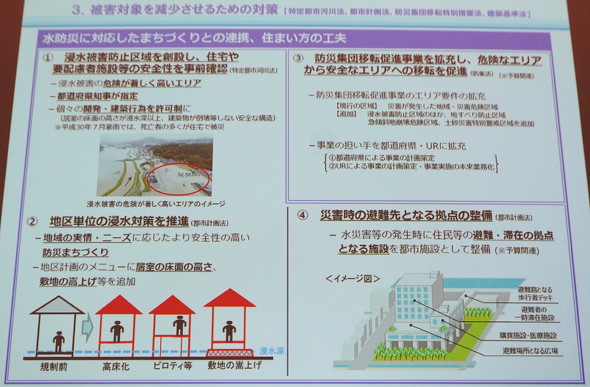

被害対象を減少させるための対策では、浸水被害防止区域を創設し住宅や要配慮者施設の安全性をあらかじめ確かめられるようにして、防災集団移転促進事業のエリア要件を拡充し災害で危険なエリアから移転しやすくする。そして、災害時の避難先となる拠点の整備や地区単位の浸水対策により市街地の安全性を強化することも盛り込んだ。

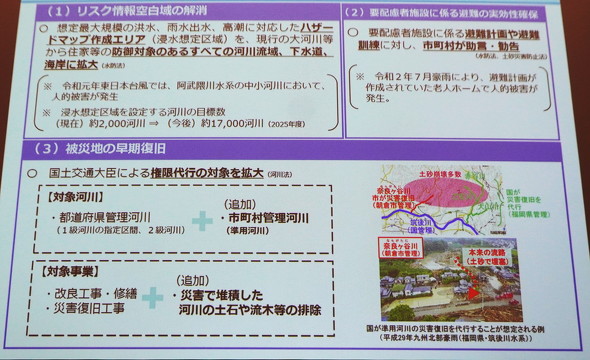

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策では、洪水などに対応したハザードマップの作成を中小河川などまで拡大し、災害リスク情報が発信されないエリアを無くす。また、要配慮者が利用する施設の避難計画と訓練に対する市町村の助言と勧告による退避の効率化や国土交通大臣による権限代行の対象を増やし、災害で堆積した土砂の撤去と準用河川への指示が国土交通省大臣により可能となる。

関連記事

無人・自動観測に対応した電波式流速計、洪水のピーク時でも情報取得

無人・自動観測に対応した電波式流速計、洪水のピーク時でも情報取得

政府は2017年3月に、「水中観測業務規程」を改正し、河川流量の測定に、従来の着水タイプの流速計と浮子に加え、その他の計測機器を用いることを認めた。これを受けて、国立土木研究所は、離れた場所から対象河川の流速を測れる電波式流速計を横河電子機器と共同開発した。 国交省が検討している河川・港湾のドローン点検の課題と将来像

国交省が検討している河川・港湾のドローン点検の課題と将来像

インフラメンテナンス国民会議は2018年9月14日、第2回となる「ドローン×インフラメンテナンス」連続セミナーを東京・千代田区の中央合同庁舎で開催した。2018年5月の初開催に次ぐ2回目の今回は、ドローン技術のニーズとシーズのマッチングに向けた自治体の取り組みと課題の共有、会員企業の製品やサービスを紹介した。 開発期間が終了、河川の土砂災害に対応する「水陸両用の運搬ロボット」

開発期間が終了、河川の土砂災害に対応する「水陸両用の運搬ロボット」

まだ記憶に新しい、千葉県で相次ぐ甚大な被害をもたらした台風15号・19号をはじめ、近年国内では大規模な水災害が頻発している。河川周辺の災害は、川沿いの道路が土砂で埋まってしまうことも少なくなく、復旧に向かう建設重機が通れない事態も起きている。次世代無人化施工技術研究組合では、こうした現場でも、無人化施工を可能にするため、半水中重運搬ロボットと遠隔操作システムの開発を2014年度から着手し、実現場で検証を重ねてきた。 夜間時でも河川の水位変化を検知する「画像解析技術」、日本工営

夜間時でも河川の水位変化を検知する「画像解析技術」、日本工営

日本工営は、定点観測用カメラで撮影した画像を解析して、夜間時の河川変化を検知する手法を研究開発している。この技術では、夜間に取得した画像から輝度分布を解析して自動で水位の上昇を検知する。水位の解析技術は、既に2カ所で施行運用を行っているという。 国交省、ドローンを使った河川砂防検査技術の開発に最大3年で3000万円助成

国交省、ドローンを使った河川砂防検査技術の開発に最大3年で3000万円助成

国土交通省は、「河川・水防災技術分野」など5分野で、所定の課題解決に向けた先端技術の研究開発を助成する技術公募を開始した。応募は2019年1月11日まで受け付けている。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- 建設業の給与、2024年は0.3%減で足踏み状態 2025年の見通しは?【独自調査】

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作

- 建設資材を共同配送、各階への間配りまで一貫支援 日本通運が東京/大阪で提供開始

- トンネル覆工シート接着工の機械化施工技術を開発、下地処理と塗布工をロボットが代替 熊谷組