【最終回】日本のBIM先駆者が遺す「BIMの先にしか実現しないDXという未来」:BIMで建設業界に革命を!10兆円企業を目指す大和ハウス工業のメソッドに学ぶ(16)(3/3 ページ)

我々は何をなすべきか?

では、我々は何をなすべきなのだろうか?まずは、既存の業務をBIMに移行するところから始めるべきである。

例えば、意匠設計でも、設計業務を完全にBIMに移行できていることが必要になるが、まだまだ多くの企業が2次元CADから脱皮できず、後追いBIMを行っている状況だと思う。

今年(2021年)の2月に、『Autodesk Revit公式トレーニングガイド 第2版』をダイスネクストの石川達也氏と共著で出版した。同書は、「意匠の実施設計をRevitで実践できる」ために執筆した。BooT.oneに対応とさせていただいたのは、より実践的な活用を目指したためである。可能であれば、設備や構造編などもそろえてゆきたい。

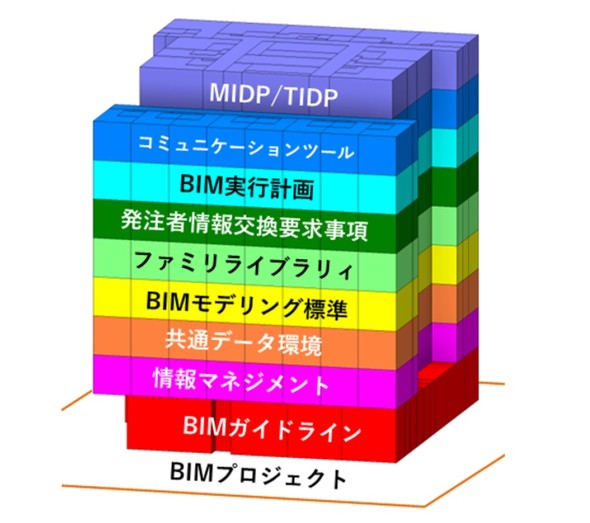

日本では、各社が個別にRevitのテンプレートやファミリを作り、運用しているような状況にあるが、いつか各社が共通のテンプレートやファミリで業務ができるようにならなければならないと考えている。その上で、ISO 19650の情報マネジメントプロセスや情報セキュリティといったものが、我々のBIMの中で適応されてゆく。これが、BIM レベル2の実現である。

このように、段階的にBIMの成熟度を高めてゆくことが我々には必要で、これしかDXによる輝かしい未来は見えてこないだろう。

連載の最後に――

日本のBIMは、世界のレベルと比べて遅れているのは明らかだ。大和ハウス工業が日本初で認証を取得したISO 19650が、世界では、ヨーロッパはもとより、中国やインドなど、既に400件も取られているという事実からも疑いようがない。

しかし、日本の建設業界がBIMについての正しい認識を持ち、一丸となって、プロセス改革に突き進めば、きっとこの遅れは取り戻せると信じ、この連載を書かせていただいた。これは現時点での思考なので、今後、私自身も進化してゆくことで、考えが変遷してゆくかもしれないことをご理解いただきたい。

末筆ながら、本連載が、少しでも日本のBIMの未来に役立つことができているとしたら本望である。

著者Profile

伊藤 久晴/Hisaharu Ito

大和ハウス工業 技術統括本部 建設デジタル推進部(旧・BIM推進部) シニアマネージャー(2020年9月現在)。2006年にオートデスクのセミナーでRevitの紹介をし、2007年RUG(Revit User Group Japan)の初代会長となって以来、BIMに目覚める。2011年RUG会長を辞して、大和ハウス工業内でBIMの啓蒙・普及に努め、“全社BIM移行”を進めている。「BIMはツールではなく、プロセスであり、建設業界に革命を起こすもの」が持論。

近著に「Autodesk Revit公式トレーニングガイド」(2014/日経BP)。

★連載バックナンバー:

『BIMで建設業界に革命を!〜10兆円企業を目指す大和ハウス工業のメソッドに学ぶ』

■第15回:BIM導入のメリットを検証する「大和ハウスグループチームの連携事業」Vol.3

■第14回:BIM導入のメリットを検証する「大和ハウスグループチームの連携事業」Vol.2

■第13回:BIM導入のメリットを検証する「大和ハウスグループチームの連携事業」Vol.1

関連記事

CIM:CIMモデルをMR化して施工手順を可視化、大林組が鉄道工事で有効性を確認

CIM:CIMモデルをMR化して施工手順を可視化、大林組が鉄道工事で有効性を確認

大林組は、DataMeshが開発した3次元モデルの施工手順をMRで投影するツール「ataMesh Director」を導入し、既に2件の鉄道工事に適用して工程管理での有効性を実証した。ataMesh Directorは、CIMモデルを専門知識が無くても手軽にMR化し、現場で作業の流れを複数人で共有することにより、施工計画の理解や手戻り削減につながり、さらに発注者への説明などにも役立つ。 BIMで建設業界に革命を!10兆円企業を目指す大和ハウス工業のメソッドに学ぶ(15):BIM導入のメリットを検証する「大和ハウス工業チームの連携事業」Vol.3

BIMで建設業界に革命を!10兆円企業を目指す大和ハウス工業のメソッドに学ぶ(15):BIM導入のメリットを検証する「大和ハウス工業チームの連携事業」Vol.3

2020年に国交省が公募した「BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」とは、策定された「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン(第1版)」(2020年3月)に沿って、設計・施工などのプロセスを横断してBIMを活用する建築プロジェクトで、BIM導入の効果検証や課題分析などを試行的に行う施策である。当社は、モデル事業に選ばれなかったが、連携事業として子会社のフジタとともに、設計〜施工〜維持管理で、プロセスを横断してデータを一気通貫での活用に取り組んだ。仮想の建物ではあったが、BIMの活用において、当社のBIMの取り組みを最大限に発揮する絶好の機会となった。今回は前回に続き、我々の連携事業の、施工段階移行の具体的な取り組みについて、説明を加える。 いまさら聞けない建築関係者のためのFM入門(10)::最新のFMに触れる、そして学ぶ方法(下)−資格試験を受ける。部会活動に参加する−

いまさら聞けない建築関係者のためのFM入門(10)::最新のFMに触れる、そして学ぶ方法(下)−資格試験を受ける。部会活動に参加する−

本連載は、「建築関係者のためのFM入門」と題し、日本ファシリティマネジメント協会 専務理事 成田一郎氏が、ファシリティマネジメントに関して多角的な視点から、建築関係者に向けてFMの現在地と未来について明らかにしていく。今回は、会場を用意して開催していたこれまでのファシリティマネジメントフォーラムと、今回初の試みとなったオンライン版との比較、さらに認定ファシリティマネジャー資格の有用性を解説する。 BIM:スターツCAMが“鉄筋BIM”を自動加工機にダイレクト連携、1月から現場で運用

BIM:スターツCAMが“鉄筋BIM”を自動加工機にダイレクト連携、1月から現場で運用

スターツCAMは、独自に運用するBIMのプラットフォーム「BIM-FM PLATFORM」で、鉄筋工事を対象に、BIMデータを鉄筋自動加工機械へダイレクトに連携する実証実験を完了し、新築建設現場への導入を開始した。 AR:飛島建設がBIMをAR化する「Vuforia Studio」導入、設計・施工のフロントローディング実現へ

AR:飛島建設がBIMをAR化する「Vuforia Studio」導入、設計・施工のフロントローディング実現へ

飛島建設は、DX推進の一環としてBIMをARでも活用する目的で、PTCのARコンテンツ作成プラットフォーム「Vuforia Studio」を導入した。Vuforia StudioによるBIMのAR化で、設計業務と施工現場をデジタル技術でリアルタイムに連携し、設計の修正を迅速化させ、手戻りも解消して、設計と施工のフロントローディングが実現する。 いまさら聞けない建築関係者のためのFM入門(9):最新のFMに触れる、そして学ぶ方法(上)−Webセミナーに参加する−

いまさら聞けない建築関係者のためのFM入門(9):最新のFMに触れる、そして学ぶ方法(上)−Webセミナーに参加する−

本連載は、「建築関係者のためのFM入門」と題し、日本ファシリティマネジメント協会 専務理事 成田一郎氏が、ファシリティマネジメントに関して多角的な視点から、建築関係者に向けてFMの現在地と未来について明らかにしていく。今回は、JFMAが毎年開催している日本ファシリティマネジメント大会(通称:FMフォーラム)が2021年2月17日に開幕することを受け、合計70から成るセッションの概要を紹介する。 Autodesk University 2020:歴史的建造物の調査を高精度に行う“クイックスキャン”、Revit連携でVR展開も

Autodesk University 2020:歴史的建造物の調査を高精度に行う“クイックスキャン”、Revit連携でVR展開も

文化財保護法が一部改正され、以前は政府が行っていた歴史的建造物の管理が都道府県や市町村に委ねられることになった。実現には、歴史的建造物に関する管理や活用を市民参加型にする必要がある。レーザースキャナーや写真データを活用した歴史的建造物のデータ化は、将来的な建造物の修繕やバリアフリー化などの情報を共有化するのに有効だ。また、BIMとの連携で、調査や修繕の管理・立案などにも役立つ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 長期優良住宅認定、新築戸建ての3割まで拡大 新築の累計は159万戸に

- 1400億円を投じた延べ37万m2「GLP ALFALINK 尼崎」が満床竣工 国内初、市運営の子育て施設を設置

- 建築設計の課題とDXの波 人手不足時代にAIが果たす役割とは?【青山芸術解説】

- オフィス空間とICTを一体で提案、「人がつながる」ハイブリッドオフィスを「UCHIDA FAIR 2026」で展示

- 竹中工務店と開発した自動で付いてくる台車やソーラー充電の電源を提案、レンタルのニッケン

- 8800人が訪れた建機のテーマパーク 「ミライ建機ランド」で体感する建設現場の未来

- 「BIM図面審査」を2026年4月から運用開始、日本ERI

- マクニカと奥村組、遮水シート一体型ペロブスカイト太陽電池の実証を開始

- 住友林業、環境配慮型の不動産開発を手掛ける合弁会社をイギリスで設立

- 東京メトロのトンネル保守DX ドローン×AI×行動解析で点検効率化と技術継承を実現

Autodesk Revit公式トレーニングガイド 第2版

Autodesk Revit公式トレーニングガイド 第2版