2025年4月施行の“建築物省エネ法改正”と“改正建築基準法”、建築ピボットが要点解説:Archi Future 2024(2/2 ページ)

従来の4号建築物は「新2号建築物」と「新3号建築物」に区分

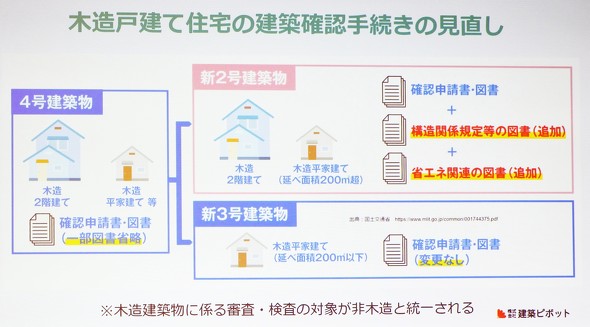

続いて紹介したのが、「木造戸建て住宅の建築確認手続き等の見直し」だ。以前は「4号建築物」と言われていた呼称を廃止し、木造2階建て、または木造平家建てで延べ面積200平方メートル以上を「新2号建築物」、木造平家建て延べ200平方メートル以下を「新3号建築物」へと分類した。

新2号建築物は、これまで必要だった「確認申請書/図書」に加え、「構造関係規定等の図書」と「省エネ関連の図書」の提出も義務化。新3号建築物は、以前と変更なく「確認申請書/図書」の提出のみ。さらに、木造建築物の審査/検査対象を変更し、非木造と統一する。

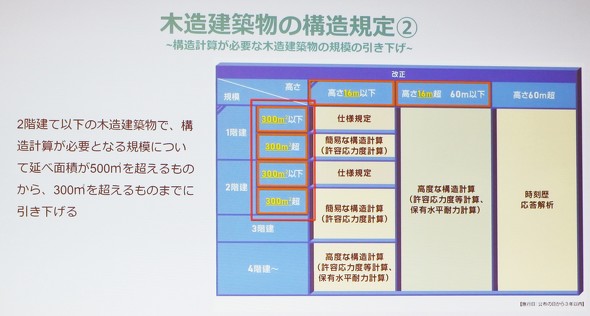

最後に取り上げたのが「木造戸建て住宅の壁量計算等の見直し」。これまでは高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下のみ、二級建築士による簡易な構造計算だけでも建築設計を行える規定だったが、その範囲を3階以下かつ高さ16メートル以下まで拡大した。2階建て以下の木造建築物では、構造計算を必要とする規模が従来は500平方メートル以上だったのに対し、300平方メートル以上にまで引き下げ。各条件の緩和で、多くの建築士が設計や工事監理を行えるように改善した。

「断熱性能向上のために、高い建物のニーズが高まっています」と長谷川氏。改正の全てはCO2削減、脱炭素の目標を達成するために策定されているため、「その意識を持って柔軟に対応していきたい」と力を込めた。

新しい法令に対応した建築ピボットのソフトウェア4選

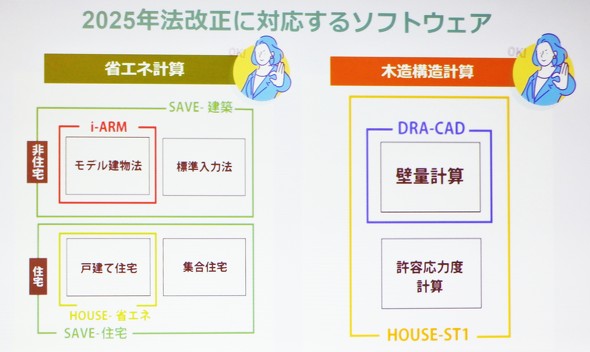

長谷川氏は、建築ピボットで提供している法改正に適応した最適な製品と、具体的なサービス内容をアピールした。

一押ししたのは「HOUSE-省エネ」。省エネルギー計算ソフト「SAVE-住宅」シリーズの中でも、戸建て住宅向けに特化した製品だ。住宅の一次エネルギー消費量や外皮性能の計算はもとより、省エネルギー等級や冷暖房費など、多彩な計算/出力機能を搭載している。

また、間取り図を描くような操作で、簡単に住宅モデルを入力できるのも特徴。作成した住宅モデルから自動でさまざまなデータを判別して集計し、設計変更にも柔軟に対応する。省エネ基準の計算もExcelと同期して自動入力するため、難しい作業は一切ない。

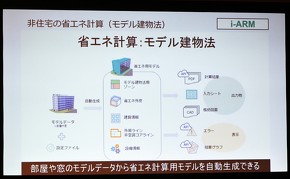

非住宅建築物には、基本設計段階で設計検討から図面作成までを一貫して行える建築設計プラットフォーム「i-ARM」を提案。建築のデザイン検討や環境解析、設計図書などを作成する3次元建築設計ソフトだ。「プロジェクトの初期段階で、設計者の頭の中にある住宅モデルを立体化し、省エネ計算する省エネモデル建物法コマンドを備える」と長谷川氏も胸を張る。

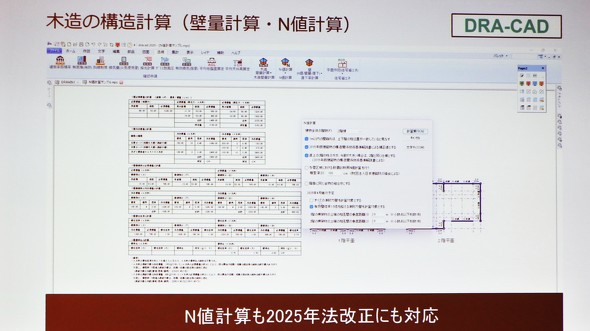

木造建築に必要な壁量計算、N値計算、柱と壁の直下率計算などが可能でAutoCADやJw_cadと互換性があるCADソフトウェア「DRA-CAD」、DRA-CADで入力した壁や柱の情報を連携させて許容応力度計算などが行える「HOUSE-ST1」にも触れた。DRA-CADの最新版では省エネ法改正への対応として、図面から面積や長さの数値を集計し、省エネ計算書の根拠となる参考図を作成できる他、新設のZEH壁量基準計算にも応じる。HOUSE-ST1は、4号特例縮小や令46条壁量計算の変更に準じてバージョンアップしている。

長谷川氏は、「これからも設計者の目線に寄り添い、実務に役立つサービスを提供していきたい。いち早く2025年の改正に対応するためにも、当社製品を活用してもらえたら」と要望した。

関連記事

Archi Future 2024:「属人化した建設業務からAIと最適化で脱せよ」構造計画研究所が提言する“建設ナレッジ活用”

Archi Future 2024:「属人化した建設業務からAIと最適化で脱せよ」構造計画研究所が提言する“建設ナレッジ活用”

建設業界の生産・施工段階では、これまで情報の共有化が注目されることはなかった。現在でも過去の経験や知識、勘に依存した属人化した業務が常態化している。そうした中、構造計画研究所はAIと最適化技術の活用で、旧態依然とした仕事のフローからの脱却を提言する。 Archi Future 2024:生成AIで人材育成する時代が到来! 建設の“暗黙知”をTektomeで構造化データに

Archi Future 2024:生成AIで人材育成する時代が到来! 建設の“暗黙知”をTektomeで構造化データに

建設業界の業務は、熟練者の属人化している知見や経験に依存している割合が大半。今後、2025年に訪れる熟練者の大量退職によって、これまでに蓄積された暗黙知が失われる可能性が極めて高い。AI×建築設計の領域に特化したスタートアップ企業のテクトムが開発したAIサービス「Tektome ストレージ」は、言語化できない建築設計のノウハウをAIで発展的活用ができる構造化データに変換する。 Archi Future 2024:高砂熱学や千代田化工と共創開発したArentの「BIM×自動化」で実現する建設DX

Archi Future 2024:高砂熱学や千代田化工と共創開発したArentの「BIM×自動化」で実現する建設DX

「暗黙知を民主化する」を掲げ、建設DXを推進するスタートアップ企業のArentは現在、建設業向けにDXコンサルティングから、システム開発、事業化までのプロダクト共創開発に注力している。高砂熱学工業とはBIMを核に据え、建設生産プロセスのデータを統合したSaaSプラットフォームを構築し、千代田化工建設とはプラントの自律設計ツールを開発した。 Archi Future 2023:BIM確認申請で欠かせない「オープンBIM」と「CDE」 オープンBIM時代の到来で“建築/都市DX”実現へ

Archi Future 2023:BIM確認申請で欠かせない「オープンBIM」と「CDE」 オープンBIM時代の到来で“建築/都市DX”実現へ

2009年のBIM元年から15年――。国交省の3D都市モデルプロジェクト「Project PLATEAU(プラトー)」との連携に加え、2025年からスタートする「BIM確認申請」など、日本のBIM活用は新たなフェーズに突入している。今後、BIM活用が国内で進展するうえで、建設ライフサイクル全体でステークホルダーをつなぎ、コミュニケーションやコラボレーションを可能にする「オープンBIM」と共通データ環境(CDE)の重要度がますます高まるという。 Archi Future 2023:ChatGPTで急速に進化する“生成AI”に抱く「驚異」と「脅威」 東大教授・川原圭博氏が示す建設での可能性

Archi Future 2023:ChatGPTで急速に進化する“生成AI”に抱く「驚異」と「脅威」 東大教授・川原圭博氏が示す建設での可能性

ChatGPTの登場で進化スピードが一段と加速した生成AIや大規模基盤モデルは、今後の建設業界に何をもたらすのか。コンピュータネットワーク/ユビキタス専門家の東京大学大学院 工学系研究科 教授 川原圭博氏の講演にその答えを探る。 Archi Future 2023:情報学の視点から建築を再構成する「建築情報学」の新しい地平 次世代設計者を育成するアカデミズム最前線

Archi Future 2023:情報学の視点から建築を再構成する「建築情報学」の新しい地平 次世代設計者を育成するアカデミズム最前線

建築情報学とは、情報技術の発達と浸透による根源的な影響を踏まえ、「建築」という概念を情報学的視点から再構成することを目指す新たな建築領域の学問。コロナ禍の2021年度に学会を設立し、次世代の設計者を育成する「そだてる」、学術論文の査読と公表などの「ふかめる」、学会内外との交流を図る「つなげる」の3本柱で展開している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給