日本設計とAutodeskがBIM本格普及に向け包括契約、BIMプロセス確立や設計BIMの省エネ検討などで協業:BIM(2/2 ページ)

共通データ環境「BIM 360」で意匠・構造・設備の連携強化

建物の高品質化・高性能化に寄与するBIMの構築では、今までの取り組みで、意匠・構造・設備で、BIMの標準ソフトをAutodesk Revitに一本化し、共通データ環境は「BIM 360」のクラウド環境で一貫して情報共有する体制を整えた。次の段階では、設備のうち標準化が遅れている電気を含めて、意匠・構造・設備の連携をさらに深め、合理的なBIMプロセスを構築し、BIMに適した図面表現の完成を目標に据える。

設計BIMの浸透では、実施設計の成果図書をBIMで作成した案件も徐々に増えるとともに、超高層や大型案件でも基本設計を中心に活用が進んでいるという。しかし、まだ無理にBIM連携している部分があり、非効率となっている社内の設計ワークフローを見直す。

また、2021年9月に運用を開始し、現時点で2件の導入実績があるBIMと省エネ適合判定を行うWebプログラムの連携は、Autodesk Insightなどのエネルギーシミュレーションにも範囲を拡大。「LCCO2」(建物寿命1年あたりのCO2排出量評価)や建築時のCO2排出量計算をはじめ、エネルギー効率や環境最適化に配慮したBIMを使用したデザイン検討に役立てていく。

一方、グレスパン氏は、両社が関心のある“ネットゼロ”の建物に関して「当社はカーボンミッションを既に達成しており、SDGsの省エネや環境配慮で知見を与えられるため、日本設計とは次のフェーズのパートナーシップに移行していければ」とコメント。

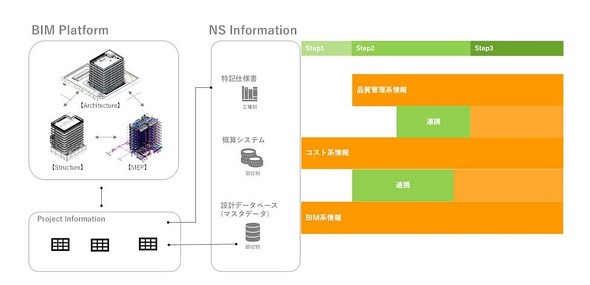

3番目のDX及びビッグデータ活用で、篠崎氏は「BIMの標準化を推進してきたことで、建物データベースの骨格を整備することができ、ビッグデータ活用の基盤が整いつつある。その一環で、BIMとリンクする“設計データベース”を整備し、コスト概算システムや仕様書と連携させていく。同時に全社で取り組む、次世代デジタル基盤構想に向けて、さまざまな部門や外部組織とのコラボレーションを促進し、創造力と品質力を強化し、さらなる価値を提供する」と述べた。

「Autodeskはブランドロゴを2021年9月に刷新し、建築物のライフサイクル全体を通して効率化する“プラットフォームカンパニー”を目標に定めた。建築には大量のデータが発生するため、建設生産プロセスの非効率化や遅延を招いている。仮にアプリからシームレス膨大データへ容易にアクセスできるようになれば、コストや建築時に発生するCO2の削減を設計段階から考慮することが可能になるはず。将来はワークフローの改善で、いまは分断されているデータが一元化され、新たなサービス創出をもたらす、業界全体のコンバージェンスが起きることを期待したい」(グレスパン氏)。

また、国交省が主導する3D都市モデルのオープンデータ化プロジェクト「PLATEAU(プラトー)」についても、オープンソースの都市モデルデータとの親和性を高め、さまざまな利活用につなげていく。

関連記事

BIM:大林組がBIM国際規格「ISO 19650」の認証取得、大手ゼネコン初の目的と意義を探る

BIM:大林組がBIM国際規格「ISO 19650」の認証取得、大手ゼネコン初の目的と意義を探る

大林組は、世界最古の規格協会BSIの日本法人BSIグループジャパンからBIMの国際規格「ISO 19650」に基づく、「設計と建設のためのBIM BSI Verification(検証)」の認証を受けた。ISO 19650の認証取得は、国内では大和ハウス工業、山口重工業に次ぐ3例目で、大手ゼネコンでは初となる。 ドローン:鹿島建設がトンネルや地下の“非GNSS環境下”で自律飛行を可能にするドローン開発

ドローン:鹿島建設がトンネルや地下の“非GNSS環境下”で自律飛行を可能にするドローン開発

鹿島建設は、これまでドローンの自律飛行が困難とされていた屋内や地下空間などの非GNSS環境下で、LiDAR SLAM技術とVisual SLAM技術を併用することで自律飛行が可能なドローンを開発した。2020年11月には、トンネル工事現場に適用し、ドローンによる無人の点検作業を成功させている。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(6):【第6回】GISや点群などAI発展のカギ“データ利活用”、インフラ維持修繕のデジタルツイン

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(6):【第6回】GISや点群などAI発展のカギ“データ利活用”、インフラ維持修繕のデジタルツイン

ここ数年、国が旗振り役となって推進しているi-Constructionの進捗により、土木分野でのAI活用が進んでいる。本連載では、「土木学会 構造工学でのAI活用に関する研究小委員会」で副委員長を務める阿部雅人氏が、AIをどのように使いこなしていくかの観点から、AIと土木の現状や課題、その先の将来ビジョンについて考えていきます。連載第6回は、AI発展のカギとなる多種多様なデータ活用の在り方を、首都高や阪神高速などの各種事例をもとに解説していきます。 BIM×AR/MR:mixpaceに「BIM 360」との連携機能、大容量BIMモデルでもそのままAR変換

BIM×AR/MR:mixpaceに「BIM 360」との連携機能、大容量BIMモデルでもそのままAR変換

SB C&Sとホロラボは、BIMモデルをAR/MRデータに変換するサービス「mixpace」に、BIM 360との連携機能を追加した。双方の連携により、BIM 360上に保存されているRevitで作成した大型サイズのBIMモデルを、以前のように、その都度ダウンロードしてアップロードすることなく、mixpace上だけでAR/VR変換までが完結する。 BIM確認申請:BIMビュワーアプリ「BIMx」がなぜ建築確認申請に有効なのか?実践的なワークフロー解説

BIM確認申請:BIMビュワーアプリ「BIMx」がなぜ建築確認申請に有効なのか?実践的なワークフロー解説

ここ数年は、BIMの普及と共にBIMを用いた建築確認申請の実施例も増えつつある。BIMソフトの1つ「Archicad」も、2018年に審査機関がArchicadと同社のBIMビュワーアプリケーション「BIMx」を用いて電子申請を行い、戸建て住宅の確認済証を交付するなどの実績を上げている。そして今回、建築研究所がArchicadとBIMxを使い、木造戸建て住宅の建築確認に必要な図面検討とBIMを用いた審査における課題検討を行った。 産業動向:構造計画研究所が木製パネル耐震壁「CLT市松ブロック壁」を開発、子ども園に導入

産業動向:構造計画研究所が木製パネル耐震壁「CLT市松ブロック壁」を開発、子ども園に導入

構造計画研究所は、業界で注目されている木質材料「CLT(Cross Laminated Timber、直交集成材)」を活用した木製パネル耐震壁「CLT市松ブロック壁」を開発した。CLT市松ブロック壁は、CLTの小判型パネルを市松状に配置し、接合金物と組み合わせることで、採光性、通風性、デザイン性を備える木製パネル耐震壁。今回の耐震壁を初めて適用した「平成学園ひまわり幼稚園」の新校舎開発計画「光・風・木と遊ぶプロジェクト」が2021年3月に竣工し、木の温かみを感じられる認定子ども園を実現した。 産業動向:大林組が遠隔操作も可能な「クレーン自律運転システム」を開発、多様なクレーンに対応

産業動向:大林組が遠隔操作も可能な「クレーン自律運転システム」を開発、多様なクレーンに対応

大林組は、対象物の運搬ルートを自動で生成し揚重と運搬作業を実施する「クレーンの自律運転システム」を開発した。同社は、三重県伊賀市で計画を進める「川上ダム本体建設工事」で、クレーンの自律運転システムをCIMデータと連携させた「任意点間の連続自律運転」を実証し、有効性を確認している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給

Autodesk アジアパシフィック アカウント営業本部 シニアディレクター ルー・グレスパン氏

Autodesk アジアパシフィック アカウント営業本部 シニアディレクター ルー・グレスパン氏

日本設計 代表取締役社長 篠崎淳氏(左)、ロゴをリニューアルしたAutodeskでアジアパシフィック アカウント営業本部 シニアディレクターを務めるルー・グレスパン氏(右) 提供:日本設計、オートデスク

日本設計 代表取締役社長 篠崎淳氏(左)、ロゴをリニューアルしたAutodeskでアジアパシフィック アカウント営業本部 シニアディレクターを務めるルー・グレスパン氏(右) 提供:日本設計、オートデスク