放置廃校で災害時の「命を守る力」を養う! 旅行会社が避難生活の疑似体験を提供:防災(3/3 ページ)

日本トイレ協会との連携で、仮設トイレ組み立て

仮設トイレ組み立て/撤去では、日本トイレ協会と連携。簡易キットを用意し、その場で1人ひとりのトイレを作成した。避難所生活の衛生環境を大きく左右するのが、排泄の問題だ。避難所では断水でトイレを使えないケースも多く、携帯トイレや簡易トイレの活用が重要になる。「衣食住の確保と同じくらい知っておくべき知識だと感じた」と感心する参加者が多かった。

ウォークスルーでは、避難所を運営する側を想定。体育館の広さに応じて収容できる人数の把握、個人情報の確認方法などの知識を提供した。

午後からは、日本防災キャンプアウトドア協会と協力。災害時の「食の備え」をテーマに、「災害食/サバイバルご飯づくり」を実施した。屋外に集まり、空き缶で炊飯した米を試食。協会の代表理事を務める山崎晶之氏(※崎=たつさき)は、「キャンプのアウトドアは、非常時と状況が似ており、訓練になる。例えば牛乳パックは、火種にも、まな板にも、食器にも、添え木の代わりにもなる。イザという時に慌てないためにも、まずは経験するのが大切だ」と語る。

室内に移ってからは、火を使わずに加熱調理できる発熱剤「モーリアンヒートパック」を使ってトマトリゾットを調理。最長25年間の保存が可能で、粉末に湯を注ぐだけで食べられる缶タイプのチキンカレーも開封して味見した。皿には、山崎氏が前述した通り、牛乳パックでつくったお皿とスプーンを使用。皿部分にラップを敷けば、何度でも使えるとライフハックも共有した。

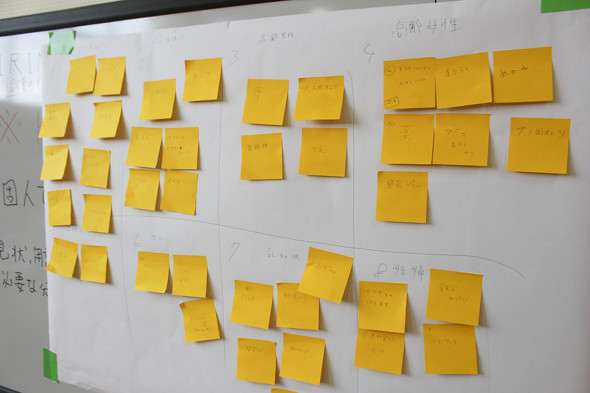

14時過ぎからは、2人1組で単身の成人男性、高齢者、女性、乳幼児の複数避難者などの6種類の役割を割り当て、それぞれの立場に応じた「備蓄品セットづくり」のワークショップを行った。NTT東日本 防災研究所が司会を務め、「自分にとって本当に必要なものを事前に把握し、綿密に準備しておくことは欠かせない」とした。

その後は、「未来型の避難生活体験」として、水づくり/シェルターづくり/発電サイクリングという3つのテーマで、約15分ずつ実施。断水時に河川や雨水などの水を浄化できる浄水器、空気中の水分から飲み水を生成するウォーターサーバ、自転車を漕いで電力を生み出す回生電動アシスト装置など、最新の防災テクノロジーを体感した。

全てのプログラム終了後は、参加者と振り返り。KNT−CTホールディングスは今回の体験会をフィードバックし、より良い「廃校活用防災事業」を推進するとした。今後も、「旅」と「旅を超えた」さまざまなサービスを提供するとともに、創立70年の感謝を形にし、次の時代へとつなぐ多様なサービスを展開していく。

関連記事

災害対応:可搬型木造建物を建設現場の仮設事務所として設置、災害時は応急仮設住宅に転用

災害対応:可搬型木造建物を建設現場の仮設事務所として設置、災害時は応急仮設住宅に転用

東急建設は、可搬型木造建物「モクタスキューブ」を建設現場の仮設事務所として設置した。災害時に応急仮設住宅への転用を想定した「社会的備蓄」を増やす取り組みとして実施している。 メンテナンス・レジリエンスTOKYO2025:5G×AIでインフラ老朽化問題を解決 NTTドコモが示す現場DXの実装モデル

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2025:5G×AIでインフラ老朽化問題を解決 NTTドコモが示す現場DXの実装モデル

NTTドコモビジネスとNTTドコモソリューションズは、「メンテナンス・レジリエンスTOKYO2025」で、5GやAI、ドローンなどを活用して、現場の省人化や効率化を支える最新技術を多数紹介した。その中から、遠隔作業支援、水位監視、橋梁診断AIを取り上げ、現場DXの実装事例を紹介する。 AI:音声で帳票作成など“現場で本当に使われるDX”をオーダーメイドで開発支援、L is B

AI:音声で帳票作成など“現場で本当に使われるDX”をオーダーメイドで開発支援、L is B

L is Bは、生成AIや画像解析、音声技術などを用いた「オーダーメイド型」の現場AIソリューションを強化している。建設現場の危険箇所見える化や音声による帳票作成、画像解析の工具忘れ防止など、実務に即した課題解決を支援する。 現場管理:人だけ検出で建機接触を防ぐ青木製作所のAIカメラ マグネットで後付け可

現場管理:人だけ検出で建機接触を防ぐ青木製作所のAIカメラ マグネットで後付け可

青木製作所は、建機の接触事故をAI検知で未然に防ぐカメラシステムを発売した。AIは人だけの検出に特化し、LEDとブザーで周囲に注意喚起する。AIカメラは高耐久設計で、建機やフォークリフトにネオジムマグネットで後付けできる。 建設DX研究所と探る「建設DX最前線」(6):未経験の豪雨から現場を守る――民間洪水予測システムの最前線【構造計画研究所解説】

建設DX研究所と探る「建設DX最前線」(6):未経験の豪雨から現場を守る――民間洪水予測システムの最前線【構造計画研究所解説】

建設DXの推進を目的に建設テック企業が中心となり、2023年1月に発足した任意団体「建設DX研究所」。本連載では、建設DX研究所のメンバー各社が取り組む、建設DXの事例や技術開発について詳しく解説していきます。今回は、構造計画研究所が提供する施工現場での豪雨リスクを予測し、重機や作業員の安全確保に役立てる洪水予測技術について紹介します。 「建設DXはなぜ進まない? 現場DXの実態調査」BUILT独自レポート

「建設DXはなぜ進まない? 現場DXの実態調査」BUILT独自レポート

BUILT×TechFactoryが2025年2月27日〜5月9日に実施した「建設DXはなぜ進まない? 現場DXの実態調査」の独自レポートを公開します。調査対象はBUILT読者で、有効回答数は162人です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作