放置廃校で災害時の「命を守る力」を養う! 旅行会社が避難生活の疑似体験を提供:防災(1/3 ページ)

近畿日本ツーリストを傘下に置く「KNT−CTホールディングス」は、創立70周年記念事業の1つとして、廃校で避難生活を疑似体験できる「防災教育プログラム」を2025年10月17日にリリースした。プログラム発売に先立ち、2021年に廃校となった旧群馬県立桐生南高校で、インスタントハウスや仮設トイレの組み立て/解体、災害食実食などの体験会を開催した。

全国で増加している放置廃校の活用で「災害関連死」を防ぐ

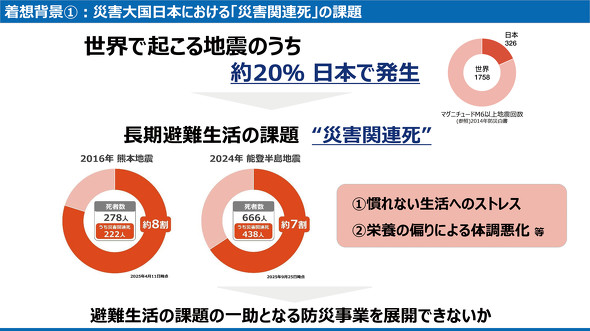

災害大国の日本では、避難所環境の改善と防災教育の充実が全国で求められている。2024年1月に発生した能登半島地震では、679人の「災害関連死」が報告された。そのうち、建物倒壊などによる「直接死」は228人で、半数以上は長期間にわたる避難生活のストレスや負傷の悪化などが原因で亡くなっている。こうした事態に対し、内閣府は2024年12月、「自治体向けの避難所に関する取組指針・ガイドライン」を改訂。災害時の環境改善は、日本全体で取り組むべき喫緊の社会課題となっている。

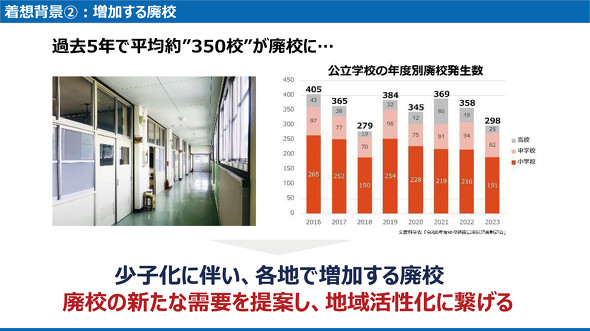

一方、廃校の増加も顕著だ。全国には7612校の廃校があり、1951校は放置されている状態だが、「防災教育の場」として再生できれば、地域資源の有効利用にもつながる。

そこで、大手旅行会社の近畿日本ツーリストやクラブツーリズムなどをグループ企業に抱えるKNT−CTホールディングスは、「防災」と「廃校」を結び付け、使われなくなった校内で災害時に近い環境を用意する「避難生活疑似体験プログラム」を開発した(※主催者指定で社名は大文字表記)。平時から有事に備える重要性を伝え、防災意識の向上も促すプログラムを提供し、教育機関をはじめ、企業や自治会に向けて展開する。

1日をかけて災害時の生活を学べる「避難生活疑似体験プログラム」

2025年10月15日には、プレス向けに避難生活疑似体験プログラムの体験会を開催した。近畿日本ツーリストを中心とした子会社19社のスタッフ36人も、「6時間パッケージ」に参加し、社員の防災研修も兼ねた。

冒頭、KNT−CTホールディングス 執行役員社長室部長 未来創造事業担当 安岡宗秀氏は、「当社は旅行会社として、顧客の安全を守る責任はもちろん、防災意識を高め社会全体の安全に寄与する役割も担っている。実験段階ではあるが、多くの人に防災の重要性を知ってもらいたい」とあいさつ。

プログラムは、企業や学校、自治会などからの応募を受けて、社員や生徒、地域住民に向けて実施する仕組み。災害発生時に避難所となる校舎を活用し、約6時間をかけて、ダンボール製のインスタントハウスや仮設トイレの組み立てて解体、災害食実食、浄水体験、シェルターづくりなど、リアルな流れを体験できる。体験内容の作成では、建築デザインや被災時の空間設計を専門にし、災害支援の第一線で活動する名古屋工業大学大学院 教授 北川啓介氏が監修。NTT東日本 防災研究所も全面協力している。定員は、1回1グループにつき20〜100人を想定。参加費は、場所代、体験代、講師代、災害食代、保険代込みで、78万円(税込み)〜と設定している。

第1弾の会場に選ばれたのは、地震災害が少ないといわれる群馬県桐生市の旧南高校(現在は多目的レンタルスペース「KIRINAN BASE」)。安岡氏は「桐生での取り組みをモデルケースに、将来は対象を拡大し、全国で廃校活用防災事業の展開を目指す」と展望を語る。第2弾以降は、出張型の展開も予定。企業所有の敷地、学校、廃校などをレンタルし、地域に横展開できるサービスとしても提供していく。

社長室 未来創造事業担当 岩本彩夏氏は、「(プログラム開発後、)初めての実施となる。避難所生活の実体験で、防災意識の向上と生き抜く力を育てたい」と決意を露わにした。

NTT東日本 防災研究所 所長 笹倉聡氏は、国内の避難所の実情について解説。「国内では、何十年にもわたり、地域防災や避難所運営の基本形態が変わっておらず、災害時にも、本来は防げるはずだった多くの関連死を生んでしまっている」と警鐘を鳴らした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ

KNT−CTホールディングス 執行役員社長室部長 未来創造事業担当 安岡宗秀氏 写真は全て筆者撮影

KNT−CTホールディングス 執行役員社長室部長 未来創造事業担当 安岡宗秀氏 写真は全て筆者撮影

KNT−CTホールディングス 社長室 未来創造事業担当 岩本彩夏氏

KNT−CTホールディングス 社長室 未来創造事業担当 岩本彩夏氏