BUILT >

スマートメンテナンス >

AI×デジタルツインで進化するインフラ点検 枕木劣化を列車カメラで判定など【土木×AI第36回】:“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(36)(3/3 ページ)

» 2025年10月09日 10時00分 公開

災害復旧や教育への応用

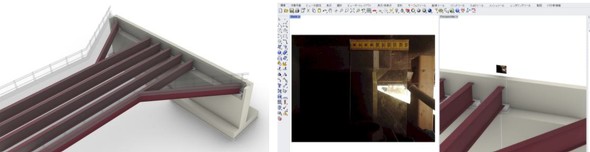

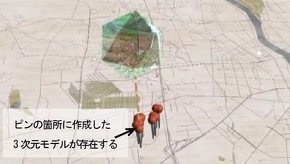

地震などの災害時には、交通ネットワーク全体の通行可能性を迅速に把握することが欠かせません。その1つの方法として、センサーなどにより、橋梁(きょうりょう)の損傷を遠隔観測することが有効だと考えられます。文献8では、下図のような山間部の橋梁の遠隔観測を想定し、3次元モデルとセンシング情報を組み合わせ、一目で損傷状況を把握できるような可視化を試行しています※8。

地震時などで損傷が見られる例の多い桁端や支承部分を対象として、3次元モデルと支承の変位の画像データを統合して可視化した例が下図です。

このようなデジタルツイン技術を教育へ応用する試みも進んでいます。土木工学初学者に対し、「身近な土木構造物の存在に気付く」「多角的に構造物を観察して理解を深める」「最新技術に触れる」などを目的に3次元スキャンして得られたデジタルツインをVRを用いて観察する教材が提案されています※9。

デジタルツインとAIの組み合わせにより、構造物の維持管理や被災時対応の際、検出された損傷や異常などを位置や寸法情報とともに記録することが可能となりつつあります。土木現場で普及すれば、現場業務の効率化や迅速化、さらには人材育成にも大きな効果が期待されます。

関連記事

CIM:BIM/CIM活用で土木工事の積算効率化、日本の産学官チームがopenBIM Awardsでインフラ設計部門最優秀賞

CIM:BIM/CIM活用で土木工事の積算効率化、日本の産学官チームがopenBIM Awardsでインフラ設計部門最優秀賞

BIM活用に関する国際組織buildingSMART Internationalが主催する国際賞「openBIM Awards 2025」のインフラ設計部門で、日本の産学官チームが部門最優秀賞を受賞した。 メンテナンス・レジリエンスTOKYO2025:LLMのデータ言語化で進化する構造物点検 東大・全邦釘氏が提唱する「新時代のインフラマネジメント」

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2025:LLMのデータ言語化で進化する構造物点検 東大・全邦釘氏が提唱する「新時代のインフラマネジメント」

社会インフラは年を追うごとに老朽化が進み、維持管理の重要性が増している。しかし、人口減少と技術者不足の中で、従来の人手に頼る点検体制には限界がみえ始めている。こうした課題に対し、AIとデータを活用した新たなアプローチを提示するのが、東京大学大学院 工学系研究科 附属総合研究機構 特任教授で、土木学会のAI・データサイエンス論文集編集小委員会 委員長を務める全邦釘氏だ。 ドローン:ドローンと運航管理システムを世界展開、「低空域経済圏」のプラットフォーマー目指すTerra Droneの挑戦

ドローン:ドローンと運航管理システムを世界展開、「低空域経済圏」のプラットフォーマー目指すTerra Droneの挑戦

Terra Droneは、独自技術で低価格化したドローンレーザースキャナーや屋内点検用ドローンを武器に、建設や社会インフラの現場で導入を拡大。運航管理システムも欧米を中心に普及が進む。「低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー」を目指すTerra Droneに、ドローンが建設現場にもたらす価値や活用の現状、そして今後の展望を聞いた。 AI:山岳トンネル切羽作業向けにAI画像解析による遠隔監視システム開発、鉄建建設

AI:山岳トンネル切羽作業向けにAI画像解析による遠隔監視システム開発、鉄建建設

鉄建建設は、AI画像解析技術を活用した山岳トンネル工事の切羽作業向け遠隔監視システムを開発した。 i-Construction 2.0:土木/採石現場向け自動運転ダンプを2027年度までに実用化へ、コマツ/EARTHBRAIN/ティアフォーが協業

i-Construction 2.0:土木/採石現場向け自動運転ダンプを2027年度までに実用化へ、コマツ/EARTHBRAIN/ティアフォーが協業

コマツ、EARTHBRAIN、ティアフォーは、建設機械分野の自動運転技術の実用化に向けて協業を開始。コマツのアーティキュレートダンプトラックとリジッドダンプトラックを自動化を推進し、2027年度までに自動運転システムの実用化を目指す。 i-Construction 2.0:90キロ離れた建機の遠隔操縦に成功、マルチリンク通信を活用 大成建設

i-Construction 2.0:90キロ離れた建機の遠隔操縦に成功、マルチリンク通信を活用 大成建設

大成建設は、複数のLTE回線と衛星通信を同時に活用する「マルチリンク通信」を利用して、直線距離で約90キロ離れた建設現場の複数台の建設機械を遠隔操縦することに成功した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給

あなたにおすすめの記事PR