4階建て中規模オフィスビルで設計段階では日本初、『ZEB』認証を取得できた要因とは?:三菱地所設計のZEBへの挑戦(3/3 ページ)

照明の計画はタスクライトの使用を考慮し、照度350ルクスに

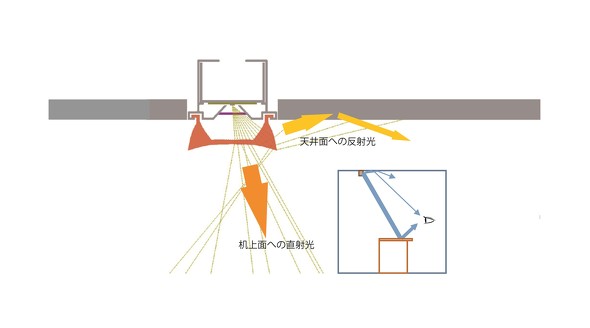

三菱地所設計 電気設備設計部 エンジニアの高※1正明氏は、「一般的な事務所は机上面の明るさを500から700ルクスで設定することが多いが、実証棟ではタスクライトの使用も考慮し、照度を350ルクスに設定した」と述べた後、建物のライティングについて触れた。

「事務室のベースライトは天井面にも光を照射する器具を採用し、従来の500ルクスの照明空間と同等程度の明るさ感を確保することで、快適性を損なわないような計画とした」(高氏)。

「共用部は、グレア(光が直接目に入りまぶしく感じること)を低減させられるように、間接照明や遮光角が大きい照明器具を採用し、省エネ性と快適性のバランスを見ながら設計した。北面の吹き抜けはダウンライトなどによる直接光を用いた計画ではなく、天井面をアッパーライトで照らし間接光で明るさを確保する計画とした。今後は、自然光の有効活用も検討している。事務室については、机上面500ルクスで計画した場合と比べて、タスクライトの消費電力を見込んでも約25%の消費エネルギーを削減できる見込みである」と続けた。

最後に阿折氏は、将来的な展望について「2017年にZEB関連技術実証棟のプロジェクトがスタートした時は、まだZEBの認知が低かった。この2年の間に、環境(Environment)/社会(Social)/ガバナンス(Governance)の要素を考慮したESG投資が広まり、最近は特に持続可能な開発目標(SDGs)が話題となっており、状況が一変した。ZEBの機運は高まっており、受注は増大すると思っている。規模が大きい建物はZEB対応が難しいが、6000平方メートル規模でZEBが達成できたのは大きな成果で、照明や熱効率に関する知見を得られたのは貴重な経験だった。国内におけるZEBの大幅な前進を成し遂げたが、今回のプロジェクトで得られたノウハウを生かし、今後1万平方メートル以上の規模でのZEB達成というジャンプアップの可能性は多分にある」とまとめた。

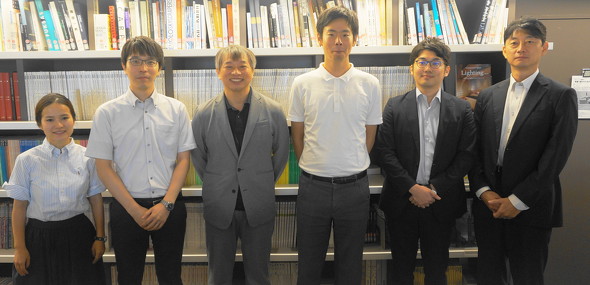

ZEB関連技術実証棟の設計を担当したチーム(左から、三菱地所設計 構造設計部 エンジニアの近藤千香子氏、電気設備設計部 エンジニアの高正明氏、建築設計三部 チーフアーキテクトの阿折忠受氏、建築設計三部の三原一哲氏、機械設備設計部 エンジニアの諫早俊樹氏、機械設備設計部 ユニットリーダーの羽鳥大輔氏)

ZEB関連技術実証棟の設計を担当したチーム(左から、三菱地所設計 構造設計部 エンジニアの近藤千香子氏、電気設備設計部 エンジニアの高正明氏、建築設計三部 チーフアーキテクトの阿折忠受氏、建築設計三部の三原一哲氏、機械設備設計部 エンジニアの諫早俊樹氏、機械設備設計部 ユニットリーダーの羽鳥大輔氏)※1正式には、はしご高。

関連記事

三菱電機が“36億円”を投じZEB関連の「実証棟」を鎌倉に2020年6月開設

三菱電機が“36億円”を投じZEB関連の「実証棟」を鎌倉に2020年6月開設

三菱電機は、神奈川県鎌倉市の「情報技術総合研究所」に、ZEB(net Zero Energy Building)関連技術の実証棟を建設する。実験機器16億円を含む、36億円を投じて、2020年6月に稼働を開始する予定。 国内初、中規模オフィスビル単体で設計段階にZEB認証を取得

国内初、中規模オフィスビル単体で設計段階にZEB認証を取得

三菱電機は、国内で初めて、6000平方メートル以上の中規模オフィスビル単体で、BELSの5スターとZEBを設計段階で取得した。 三菱電機ビルテクノが機械学習シミュレーションと遠隔制御で、ビル空調を自動スマート化

三菱電機ビルテクノが機械学習シミュレーションと遠隔制御で、ビル空調を自動スマート化

三菱電機ビルテクノサービスは、ビル設備システムの新たなオプションとして、空調機器を対象に、省エネ制御の計画から実行、評価、改善までをトータルでサポートをする「スマート・省エネ・アシスト」の販売を開始した。 ビルの省エネに効く「直流配電」、三菱電機が本格展開

ビルの省エネに効く「直流配電」、三菱電機が本格展開

ビル設備に関する機器の多くは直流電力で稼働している。しかし配電システムが交流のため、実際に電力が使われるまでには交流から直流への変換を行っている場合が多く、電力損失が発生している。三菱電機はこうした変換の回数を減らし、ビルの省エネを図れるスマート中低圧直流配電システム事業を本格的に展開する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ

三菱地所設計 電気設備設計部 エンジニアの高正明氏

三菱地所設計 電気設備設計部 エンジニアの高正明氏