海中ロボットで能登半島地震後の富山湾内を調査、海底地形やシロエビの生息など把握:ロボット

富山県 農林水産総合技術センター 水産研究所は、ホバリング式自律型無人探査機「ほばりん」と海底設置型観測装置「江戸っ子1号」の海洋ロボティクスで、能登半島地震後の富山湾内の状況を調査する。

富山県 農林水産総合技術センター 水産研究所は2025年7月29日〜8月1日、海中ロボットを使い、能登半島地震に伴う富山湾内の海域影響調査を実施する。

高解像度画像や環境DNAで、海底地形やシロエビ/ベニズワイガニの生息状況を調査

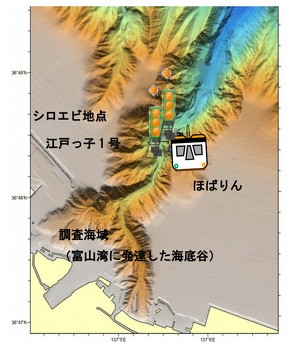

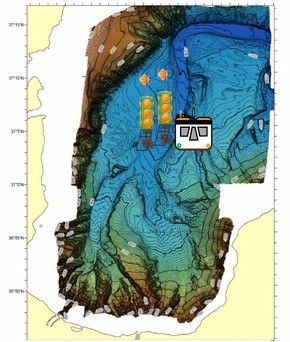

2024年1月1日に発生した能登半島地震で、富山湾では海底地すべりが発生し、シロエビやベニズワイガニといった水産資源に大きな影響が及んでいる。被害回復に資する現状把握を目的に、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)「海洋安全保障プラットフォームの構築」が技術開発するホバリング式自律型無人探査機「ほばりん」と、海底設置型観測装置「江戸っ子1号」の海洋ロボティクスを活用して、地震発生から1年半が経過した富山湾の海域影響調査を行う。

今回の富山湾での調査では、SIPに参画する機関(海洋研究開発機構、海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所、次世代海洋調査)と富山県が共同で実施し、海上保安庁と富山大学が協力機関となる。

調査では、ホバリング式自律型無人探査機(AUV)ほばりんを富山湾で運航し、海底環境やシロエビ、ベニズワイガニの生息状況を調べる。ほばりんには4Kビデオカメラを搭載しているため、高解像度画像で海底環境を観察できる。シロエビの漁場となる新湊沖の海底谷の水深300メートル前後、ベニズワイガニの漁場となる水深1000メートル付近で、それぞれ詳細な海底地形や表層地質、塩分濃度や水温などの水塊特性を把握する。

海底設置型観測装置の江戸っ子1号は、浮力体として機能する国産の耐圧ガラス球4つで構成し、観測機材や制御装置を内部に格納している。縦型に配置した構造のため、素早く海底に設置できる。通信球やトランスポンダ球、照明球、撮影球が海底の状況をタイムラプス撮影し、経時変化を観測する。今回、シロエビ調査地点とベニズワイガニ調査地点に江戸っ子1号2機を投入し、高画質ビデオカメラで連続的な画像取得、海底近傍の海水中にある「環境DNA」の試料を採集して、水産資源の現状を調べる。

関連記事

スマートコンストラクション:クレーン操作のみで消波ブロック据付が行える把持装置開発、作業効率3割向上 東洋建設

スマートコンストラクション:クレーン操作のみで消波ブロック据付が行える把持装置開発、作業効率3割向上 東洋建設

東洋建設はクレーン操作のみで消波ブロックの据付作業を行える装置「Atlas Bucket」を開発した。従来必要だった船上作業員による玉掛けや潜水士による玉外し作業が不要となり、作業効率が30%以上向上した。 プロジェクト:首里城復元で正殿の仕上げ塗りが本格化 きらびやかな“弁柄色”が蘇る

プロジェクト:首里城復元で正殿の仕上げ塗りが本格化 きらびやかな“弁柄色”が蘇る

首里城正殿の復元工事で、正殿外部の仕上げ塗り工事が本格的に始まった。往時の正殿に使われていた顔料を特定し、かつて現在の名護市久志地区で調達していた赤い顔料「久志間切弁柄」を桐油で溶いた塗料を上塗りして、正殿のきらびやかな色合いが蘇る。 点群:ハンディSLAMとAIの点群解析で港湾施設の維持管理を効率化、APEX

点群:ハンディSLAMとAIの点群解析で港湾施設の維持管理を効率化、APEX

APEXは、ハンディタイプのLiDARスキャナーと点群をAIで解析するクラウドプラットフォームを活用し、港湾施設の効率的な維持管理を目的に実証実験を行った。 大阪・関西万博:万博で「未来の水中工事」による社会課題解決を提案、青木あすなろ建設とコマツが共同出展

大阪・関西万博:万博で「未来の水中工事」による社会課題解決を提案、青木あすなろ建設とコマツが共同出展

青木あすなろ建設とコマツは、大阪・関西万博の未来社会ショーケース事業「フューチャーライフ万博・未来の都市」パビリオンに共同出展する。「未来の水中工事」をテーマに、電動式水中施工ロボットを活用して人手不足などの社会課題に対応する新たな工事現場の姿を示す。 ドローン:グリーンレーザ「YellowScan Navigator」による計測サービス開始 テラドローン

ドローン:グリーンレーザ「YellowScan Navigator」による計測サービス開始 テラドローン

テラドローンは、グリーンレーザスキャナー「YellowScan Navigator」を利用した計測サービスの提供を開始した。防災、インフラ整備、環境調査などの分野で活用する。 ドローン:上下水道管を水中ドローンで水を抜かずに点検、ジュンテクノサービス

ドローン:上下水道管を水中ドローンで水を抜かずに点検、ジュンテクノサービス

ジュンテクノサービスは、水中ドローンを用いた上下水道管などのインフラ点検サービスを提供している。水を抜かずに水中設備の状態を遠隔で確認できるだけでなく、色水を用いた「トレーサー検査」で水流の流れも可視化できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作