道路陥没の特効薬! 地下の見えないリスクを可視化するジオ・サーチの地中“MRI” 3Dマップ:メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024(3/3 ページ)

スマホで掘削現場を3D化、誰でも使える「ちかデジ」

神代氏が次に紹介した技術は、Webアプリケーション「ちかデジ」だ。スマートフォンやタブレットで掘削現場を動画撮影し、3Dモデルや図面データを自動生成するクラウドサービスである。その特徴を神代氏は「誰でも簡単に掘削状況を3Dで記録/共有できるツールに仕上がっている」と説明する。

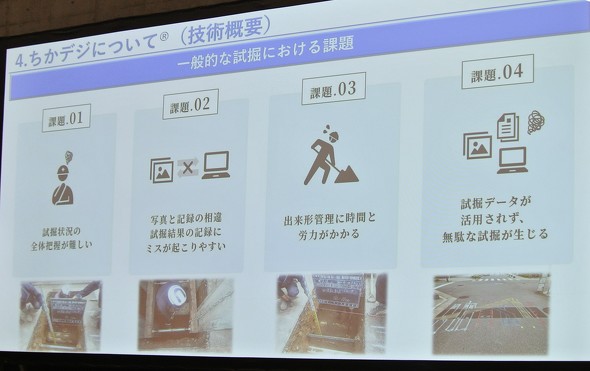

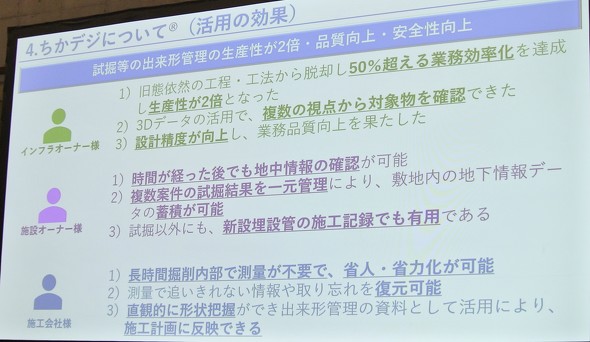

2024年の「働き方改革関連法」を受け、建設現場では作業効率や記録精度の向上が求められている。神代氏は「掘削状況の全体把握が困難」「記録と写真の不一致」「出来高管理の手間」など、現場の課題を列挙し、「ちかデジがこれらの課題解決に寄与する」と強調した。

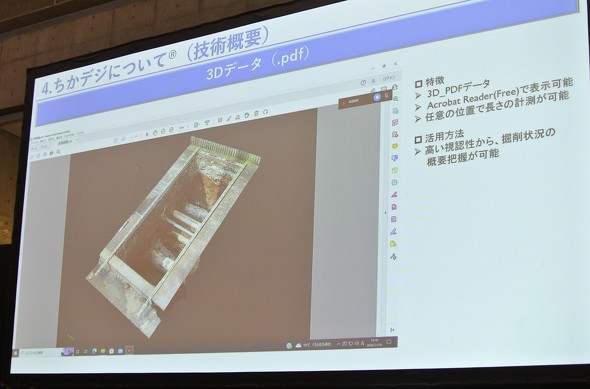

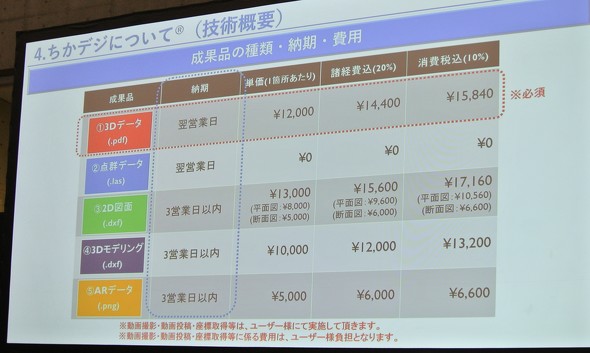

ちかデジのアプリはESRIのGIS基盤で構築され、OSや端末を問わず利用できる。撮影動画をWebにアップロードすると、約15分で概略3Dモデルを生成し、その場で仕上がりの確認が可能だ。翌営業日以降にはPDF形式の3Dモデル、平面/断面図、CADデータ(dxf)、ARデータなどが出力される。国土交通省のNETISにも登録済みで、ビジネスモデル特許も取得している。

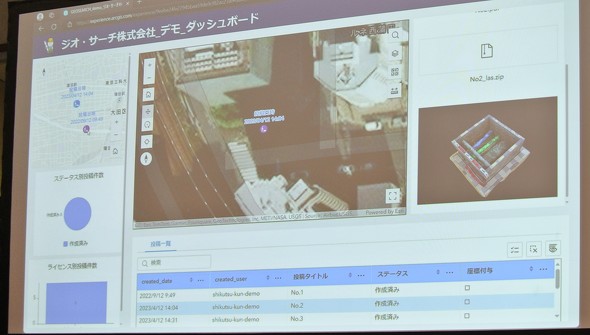

生成されたARデータを現地に重ねて表示し、施工後も埋設管の位置などを視覚的に確認できる点も、ちかデジの特徴だ。地上/地下インフラ3Dマップとの連携も可能で、施工前後の情報を一体的に管理できる。GISベースのダッシュボードで成果物や調査履歴も地図と連動して管理可能なため、検索やプレビュー、関係者間の共有にも対応する。

精度、安全、コストに効く「ちかデジ」

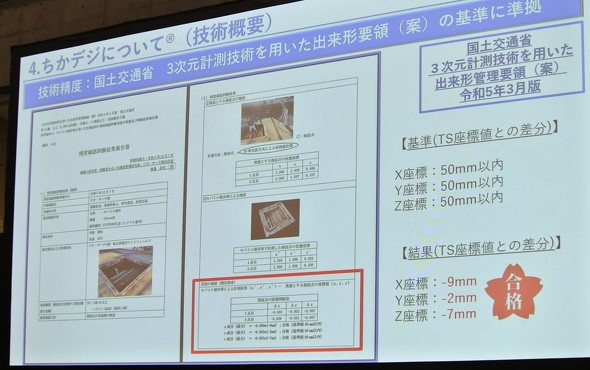

ちかデジは計測精度も高く、国交省の「3次元計測技術を用いた出来形要領(案)」に基づく検証では、ちかデジで生成された座標点の誤差はXYZ軸いずれも±50ミリ以内、最大で−9ミリにとどまった。神代氏は「現場利用に十分な精度」と太鼓判を押す。

掘削状況の3D可視化はKY(危険予知)活動にも活用されており、チームで埋設位置を共有することで、接触リスクの低減や安全意識の向上にもつながる。

既に多くの現場で利用されており、神奈川県藤沢市の辻堂浄化センターで新設配管の竣工記録に使われた他、自治体の電線共同溝工事では、地上/地下の事前調査とちかデジによる記録を組み合わせ、図面への反映の効率化に貢献した。災害現場では液状化や沈下、マンホールの隆起といった被害状況を迅速かつ正確に記録し、GISダッシュボードと連携して一元管理した実績もある。

他社製品ではLiDARなどの専用機器を用いるものもあるが、ちかデジは「スマホで完結」する手軽さがある。撮影から成果物生成、管理までを一元化でき、工期短縮、労働時間の削減、品質向上、現場安全性の強化など、幅広い効果が期待される。

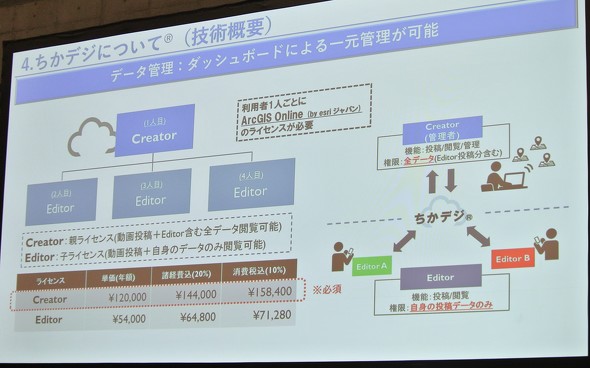

利用にはESRIの「ArcGIS Online」ライセンスが必要。ライセンスは管理者用のCreatorライセンスと、ユーザー用のEditorライセンスの2つがあり、それぞれで扱えるデータの範囲が異なる。成果物は3Dモデルの作成が必須で、その他の成果物は用途に応じて選択可能。納品は、3D/点群データで翌営業日、それ以外は3営業日以内が目安。座標付与やCAD統合などの追加処理はオプションで対応している。

地下情報の未来、可視化技術で命を守るインフラDXへ

講演最後に神代氏は、インフラ整備や災害対応といった命を守る社会基盤づくりのためには、「地下空間の可視化技術をさらに進化させ、取得した探査データや試掘結果を継続的に蓄積/更新し、関係者間で安全かつ効率的に共有/利活用する仕組みの整備が求められる」との展望を語った。

ジオ・サーチでは、そうした未来に向けて、より使いやすく、より高度なソリューションの開発を継続するとともに、現場の実情に即した支援体制の強化にも取り組んでいく方針だ。

また、神代氏は地下情報の共有に際しては、セキュリティの確保も不可欠とし、「安全かつ正確な情報共有を可能にする環境を整備し、業界全体のDX推進に貢献していく」と力強く宣言し、講演を締め括った。

関連記事

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(33):AIが“快/不快”の感情で景観を評価 インフラ整備前の社会調査にAIを活用【土木×AI第33回】

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(33):AIが“快/不快”の感情で景観を評価 インフラ整備前の社会調査にAIを活用【土木×AI第33回】

連載第33回は、道路の交通量調査など、インフラ整備前によく実施されている社会調査に、LLMや深層学習などを活用した土木学会の論文を解説します。 20205年度事業戦略:ミライト・ワン決算、データセンター工事で売上高が過去最高 2025年度はDC/再エネ/土木の受注増狙う

20205年度事業戦略:ミライト・ワン決算、データセンター工事で売上高が過去最高 2025年度はDC/再エネ/土木の受注増狙う

ミライト・ワンは2025年5月13日、2024年度決算と2025年度経営戦略を発表した。2024年度の売上高は、国内外のデータセンター需要増加に伴うケーブリング事業や再エネ、西武建設のリノベ、国際航業の土木インフラ系コンサルが寄与し、過去最高となる受注高6292億円、売上高5786億円となった。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(32):BIM/CIMの歴史と本質を学会論文で振り返る【土木×ICTのBack To The Basic Vol.4】

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(32):BIM/CIMの歴史と本質を学会論文で振り返る【土木×ICTのBack To The Basic Vol.4】

日本の「BIM元年」となった2009年の「BIM元年」から早16年。現在では設計だけでなく製作や施工、さらに維持管理でのデータ連携が進み、ISO 19650が示すようにBIMのI(属性情報)を建設生産プロセス全体で、どうマネジメントするかが重要となっています。直近では国交省による補助金事業も、2025年度も継続されるなど、国を挙げてBIM/CIMを後押しする動きも本格化しています。そこで今回は、BIM/CIMの歴史を今一度振り返るとともに、土木分野での可能性を解説します。 BIM/CIM:BIM/CIM活用でMC施工を効率化、3Dデータを一貫活用 清水建設

BIM/CIM:BIM/CIM活用でMC施工を効率化、3Dデータを一貫活用 清水建設

清水建設と日本道路は、施工検討段階で使用した3Dデータを施工フェーズにそのまま展開する、BIM/CIMを基軸としたシームレスなデータフローを構築した。今回、BIM/CIMにひもづいた施工検討データを舗装切削工事のマシンコントロール施工に活用し、高精度な切削機械の自動運転を実現した。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(31):StarlinkやLPWAなど建設DXに欠かせない“通信環境”【土木×ICTのBack To The Basic Vol.3】

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(31):StarlinkやLPWAなど建設DXに欠かせない“通信環境”【土木×ICTのBack To The Basic Vol.3】

遠隔臨場をはじめ、遠方とのコミュニケーション、建機や人の位置情報、点検ドローン、巡回ロボットなどの活用で、今や建設現場で通信環境の確保は必須となっています。ここ数年は山間部のトンネル工事や電波が届かない不感地帯でStarlinkの導入が進み、建機の遠隔操作や現場状況を仮想空間にリアルタイムで再現するデジタルツインが実現しています。 電子ブックレット(BUILT):「AI×建設」ニュース10選 2024年度Q3(10〜12月)

電子ブックレット(BUILT):「AI×建設」ニュース10選 2024年度Q3(10〜12月)

ウェブサイトに掲載した記事を印刷しても読みやすいPDF形式の「電子ブックレット」にまとめました。無料のBUILT読者会員に登録することでダウンロードできます。今回のブックレットは、2024年10〜12月の第3四半期にBUILTで公開したAI関連の注目ニュース10選です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作