道路陥没の特効薬! 地下の見えないリスクを可視化するジオ・サーチの地中“MRI” 3Dマップ:メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024(2/3 ページ)

「地上/地下インフラ3Dマップ」の可能性

神代氏は、ジオ・サーチが新たに提供する技術として、「地上/地下インフラ3Dマップ」を詳しく紹介した。

地上/地下インフラ3Dマップは、地上と地下の空間情報をそれぞれ3Dで高精度に可視化して統合することで、現地の状況を高い再現性で捉えられるソリューションだ。地上部は固定型レーザースキャナーや車両搭載型のMMS(モービルマッピングシステム)を用いてスキャンし、地下部は手押し型/車両型の3D地中レーダー「スケルカ」によって高密度な探査を行う。国土交通省の新技術情報提供システム(NETIS)にも登録されており、活用効果が評価された技術としてVE型の認定も受けている。

神代氏は、「“点”ではなく“面”で地中全体を高密度に可視化し、配管の連続性や曲がり、深度変化まで、切れ目なく正確に捉えられる。まさに地中のMRIだ」と表現する。

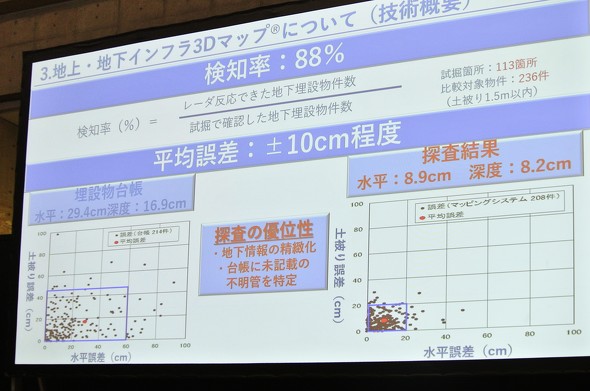

探査深度は約1.5メートルまで対応し、水平/垂直の誤差はともに10センチ程度。金属、プラスチック、鋳鉄など、材質を問わず埋設物を検知する。取得データは3Dモデルだけでなく、平面図や断面図、縦断図として出力できる。

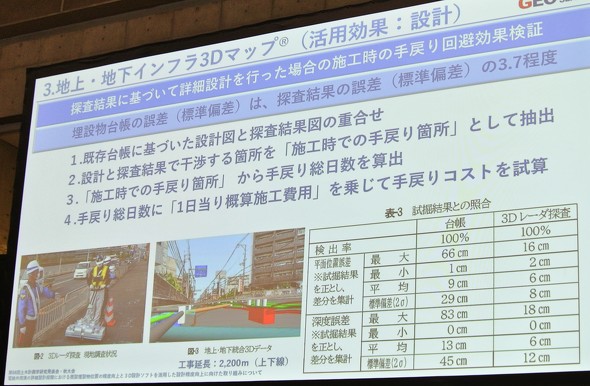

113カ所で行った試掘による検証では、236件の埋設物のうち208件を地中レーダーで検知。検出率は88%に達し、非破壊調査技術としては極めて高い精度を示した。試掘結果を既存の埋設台帳と比較したところ、台帳の誤差は水平29.4センチ、深度16.9センチなのに対し、地中レーダーによる探査ではそれぞれ8.9センチ、8.2センチと、実測精度で大きな差があることも確認されている。

設計・施工を一貫支援、現場が変わる3D活用事例

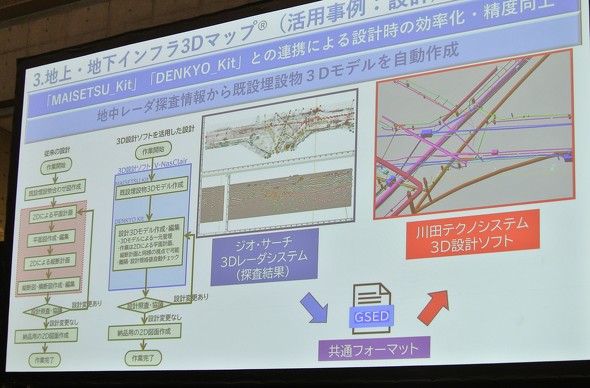

地上/地下インフラ3Dマップは、設計・施工の両工程で活用が進んでいる。川田テクノシステムとは、設計での活用事例がある。川田テクノシステムが提供する3D設計ソフト「MAISETU_Kit(マイセツキット)」「DENKYO_Kit(デンキョウキット)」と、ジオ・サーチの探査データを連携させることで、既設埋設物の3Dモデルを自動生成。これまで手作業で行われていた埋設台帳の統合作業が大幅に簡素化され、設計の精度と効率が向上した。

第68回土木計画学研究発表会で発表した別現場での共同研究によれば、地上/地下インフラ3Dマップを設計に活用した場合、従来工法に比べて29〜42%の工期短縮と、4450万〜8100万円のコスト削減効果が見込まれた。

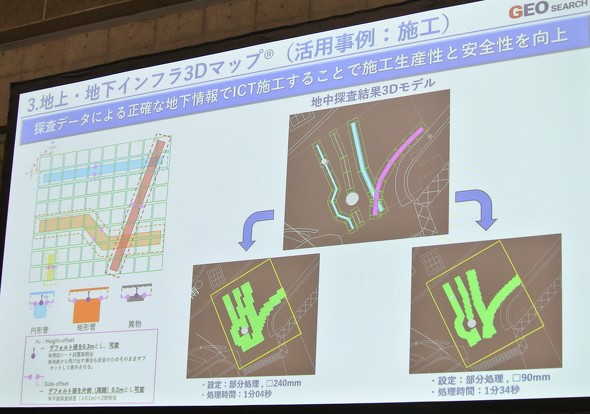

施工段階の事例については、「3D Barrier Tool」を用いた活用例を紹介。探査データをもとに、3D Barrier Tooでコベルコ建機が考案した「ランダムバリアデータ」を自動生成し、ICT建機や杭ナビショベルなどのマシンガイダンスシステムにインプットすることで、オペレーターのモニター上に、バケット爪先の位置とバリア位置をリアルタイムで表示し、接触リスクがある際はアラームで警告する。

神代氏は「通常の床掘りとICT床掘りで比較したところ、通常280分だった作業時間はICTでは155分となり、約45%の短縮となった。通常工法では3件の配管損傷があったが、ICTでは無損傷で施工を終えられた」と解説した。

さらに、ICT施工では作業員が重機の作動域に立ち入る必要がなくなり、現場全体の安全性向上にも寄与しているという。

神代氏は、「調査費用が必要だが、設計段階での3D活用や協議の遠隔化、施工時の安全性向上まで考慮すれば、費用対効果は高い」と自信をみせた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発