山岳トンネル工事の発破掘削を震源に用いる「長距離地質探査法」をスマート化、大成建設:スマートコンストラクション

大成建設は、山岳トンネル工事の地質構造を調べる地質探査法を改良し、計測装置に無線通信を採用するなどスマート化を図った。アーム固着式受振器を採用しており、測定時間やコストの削減が可能となっている。

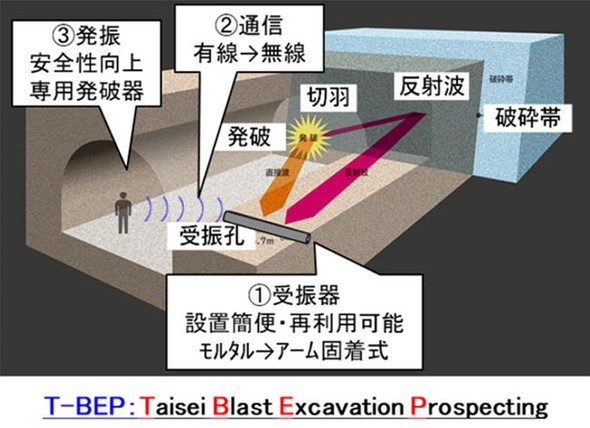

大成建設は2024年5月7日、山岳トンネル工事での発破掘削を弾性波探査の震源に用いる長距離地質探査法「T-BEP(Taisei Blast Excavation Prospecting)」について、改良を施してスマート化したと発表した。

弾性波探査とは、発破などで地盤に人工的に地震波を作り出して、地盤中を進む地震波の伝わり方を観測し、地盤の地質構造(軟弱な地盤の位置や規模)を把握する調査方法のこと。

計測装置の設置や測定時間を大幅に短縮、受振器再利用でコストも大幅削減

これまでのT-BEPは、切羽前方350メートルまでの地山状況を把握し、大成建設によると、従来手法の2倍以上となる長距離探査に相当する。一方で、計測装置の設置から測定開始までの作業に約10時間を要する他、探査開始信号の伝達のために発破装置と受振器を結線する人力作業が必要で、作業効率や安全性の観点から課題だった。

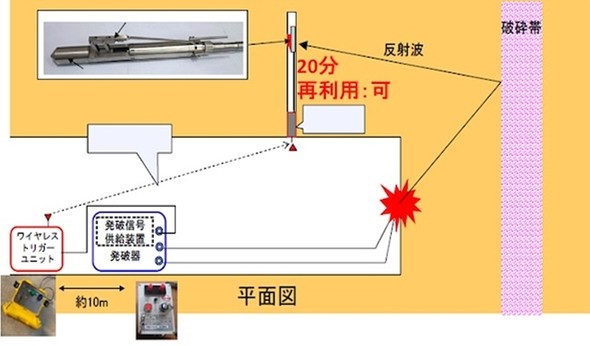

今回、削孔した孔壁に受振器を密着させる方法を、従来のモルタル充填(じゅうてん)方式からアームで固着する機械式に改良した。その結果、受振器の設置から20分程度での測定開始が可能になった。

また、アーム固着式を採用し、繰り返しの使用も可能となり、従来方式と比べ設置や計測に要するコストが約40%削減する。

さらに、ワイヤレス式の専用発振器を新たに開発。受振器の測定データ収録装置に探査開始の信号を送る際、有資格者による人力の配線作業が不要となった。

今後は、トンネルと地表面との標高差が大きい大土被り区間を有する山岳トンネル工事での地山状況の把握に積極導入していく。

関連記事

山岳トンネル工事:吹付けコンクリートの供試体採取を効率化する「NFJコアビット」を西松建設が開発

山岳トンネル工事:吹付けコンクリートの供試体採取を効率化する「NFJコアビット」を西松建設が開発

西松建設は、フジモリ産業と共同で、ジャンボドリルに取り付けることで吹付けコンクリートの供試体を直接採取できる「NFJコアビット」を開発した。工程短縮を実現し、トンネル現場における品質管理業務の生産性を向上させる。 AI:生成AIとIoTで建設現場の“unknown”を無くす!西松建設のトンネル工事で4割時短したAI部下「BizStack Assistant」

AI:生成AIとIoTで建設現場の“unknown”を無くす!西松建設のトンネル工事で4割時短したAI部下「BizStack Assistant」

MODEは、生成AIとIoTのチカラで、建設業界を筆頭に多様な産業の課題解決を目指すスタートアップ企業。IoTは、データを集約して可視化するプラットフォーム「BizStack」が、既に前田建設工業など複数のゼネコンで活用されている。今回、生成AIを最も現場をよく知る作業員の部下やアシスタントとした機能を追加。先行導入した山岳トンネル工事では、40%の時間削減などの効果が得られているという。 スマートコンストラクション:現場製造式爆薬で国内初の“トンネル全断面発破”を実現、鹿島建設

スマートコンストラクション:現場製造式爆薬で国内初の“トンネル全断面発破”を実現、鹿島建設

鹿島建設は、岩盤面の孔内に装てんするまで火薬化しない「バルクエマルション爆薬」を採用した全断面発破を、国内の山岳トンネル工事で初めて実現した。施工ステップの一つ「装薬」の自動化に向けた一歩となる。 山岳トンネル工事:山岳トンネル工事の濁水処理プラント/吹付プラントの遠隔管理システムを開発

山岳トンネル工事:山岳トンネル工事の濁水処理プラント/吹付プラントの遠隔管理システムを開発

安藤ハザマは、建設機器レンタル会社のカナモトと共同で、山岳トンネル工事に使用する仮設備の濁水処理プラント/吹付プラントの遠隔管理システムを開発した。クラウドを利用したデータの一元管理と、仮設備の自動化/遠隔管理により、プラント作業と管理を省人化、省力化する。 スマートコンストラクション:山岳トンネル工事の技術力向上へ「実物大模擬トンネル」構築 鉄建建設が施工の遠隔化や自動化目指す

スマートコンストラクション:山岳トンネル工事の技術力向上へ「実物大模擬トンネル」構築 鉄建建設が施工の遠隔化や自動化目指す

鉄建建設は、千葉県成田市の建設技術総合センター内に、山岳トンネル工事の研究/技術開発を行う実物大模擬トンネルを構築し、運用を開始した。今後、模擬トンネルを利用し、施工の遠隔化や自動化などを始めとした技術開発や実証実験を実物規模で進める。 山岳トンネル工事:トンネル工事で切羽からの岩石落下を予兆、「肌落ち」監視で災害を防止 奥村組

山岳トンネル工事:トンネル工事で切羽からの岩石落下を予兆、「肌落ち」監視で災害を防止 奥村組

奥村組とシステム計画研究所は、山岳トンネル工事で切羽からの岩石落下による災害を防止するため、落下の予兆を警告する「肌落ち監視システム」を開発した。目視では確認が難しい鏡吹付けコンクリートのひび割れ変状を86%以上の精度で検出する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 東京都庁が首都機能を止めずに大規模改修 省エネ化も達成した日本設計のFM手腕

- 神宮外苑で全天候型多目的施設「新秩父宮ラグビー場」着工 最大2.5万人収容、2030年開業へ

- 超高層の建替え工期を1年以上短縮、清水建設が既存ストック活用の新地下工法を開発

- 配筋全体を3Dモデル化、鉄建建設が配筋検査を効率化する新手法

- 新大阪駅徒歩3分、約1600人収容のライブハウス着工 2028年3月開業へ

- 維持管理でもBIM活用が本格化 JFMA「BIM・FM研究部会」の足跡を辿る

- 川崎駅前で屋上公園のあるプロバスケのアリーナシティー誕生、DeNAが2027年着工

- AIが戸建て住宅プランを提案する「AIプランコンシェルジュ」に新機能、ゾーニング情報を考慮した提案など

- “江戸長屋”を再現した木造ホテル開業、東京スカイツリー近くの病院跡地で三井ホームが施工

- 石狩の再エネ100%データセンターにIOWN導入、大手町と接続 東急不動産