三井住友建設の“塩害で劣化”したコンクリ橋を「アラミド繊維」で補強する新工法:スマートメンテナンス

三井住友建設と住友大阪セメントは、塩害で劣化した中小規模のコンクリート橋を対象に、耐荷性と耐久性を簡単な作業で向上させる「アラミド繊維・電気防食併用工法」を共同開発した。既に橋梁を模擬した試験体で、屋外暴露や載荷をテストして、工法の効果を確認し、実用化にめどを付けている。

三井住友と住友大阪セメントは2023年10月17日、「アラミド繊維・電気防食併用工法」を共同開発したと発表した。新工法は、塩害で劣化した中小規模のコンクリート橋で、耐荷性と耐久性を向上させる。

アラミド連続繊維シートで耐荷性と耐久性が向上

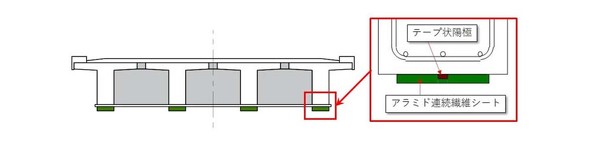

仕組みとしては、チタン製の薄いテープ式陽極材を、橋梁(きょうりょう)の下面や側面などコンクリート構造物表面に貼り付け、その後アラミド連続繊維シートを接着し、陽極材を固定して補強する。従来の電気防食工法と比べ、陽極材の施工で省力化とコスト削減が図れる。

アラミド連続繊維シート補強による耐荷性が向上し、電気防食で耐久性がアップする。両材料は軽量かつ柔軟性があり、これまではコンクリートに埋め込んでいたが、コンクリート面への貼り付けられるようになった。アラミド連続繊維シートでテープ式陽極材の剥離(はくり)を防止するために、防食効果の長期安定性も期待できる。非伝導材料のアラミド連続繊維シートは、防食電流の分布を阻害せず均一な防食効果が得られる。

国内では、多くのコンクリート橋が供用開始後40〜50年を経て老朽化しつつあり、適切な維持管理が必要とされている。特に沿岸部は、飛来塩分の影響で鉄筋腐食やコンクリートの浮きや剥離、ひび割れなどが多数報告されている。

こうしたインフラ構造物の損傷は、初期段階では影響が少ないが、長く放置すると主桁補強鋼材の腐食、耐荷性能低下が予測され、早期の対策が求められる。また、塩害を受けた橋梁は、断面修復を行っても、内在塩分で再び塩害が発生する。

その対策で、耐荷性の向上を目的とした補強と、耐久性を上げる防食が同時に必要となるため、工事が大掛かりになってしまう。そこで、三井住友建設は、容易な作業で耐荷性と耐久性を効率的に向上させられる新工法を開発するに至ったという。

関連記事

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2023:非破壊検査をリードするKEYTEC 新型の高精度電磁波レーダとコンクリ温度センサーを披露

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2023:非破壊検査をリードするKEYTEC 新型の高精度電磁波レーダとコンクリ温度センサーを披露

非破壊検査機器を開発するKEYTECの新製品となる鉄筋探査機「Flex NX/NX25」とコンクリ温度センサー「T-BLOCK」。国内で増え続けるインフラ構造物の老朽化対策に、最新鋭の探査技術はどのように活用できるのか? 第5回 建設・測量生産性向上展:仮設無しの革新的な“杭打ち”工事を実現する技研製作所の「インプラント工法」

第5回 建設・測量生産性向上展:仮設無しの革新的な“杭打ち”工事を実現する技研製作所の「インプラント工法」

技研製作所のインプラント工法は、先に圧入した杭を利用して新しい杭を圧入する工法。堤防、護岸壁などの工事に用い、建機の稼働用に仮設スペースを用意する必要もない利点があり、オランダをはじめ、海外の公共事業でも採用されている。 スマートメンテナンス:点群の「差分解析」で構造物の経年劣化を可視化 アイ・エス・ピーが今秋発売

スマートメンテナンス:点群の「差分解析」で構造物の経年劣化を可視化 アイ・エス・ピーが今秋発売

アイ・エス・ピーは、インフラ維持管理の効率化を目指し、構造体表面の変位や変状を3Dデータで把握することで、点検業務を支援するインフラ維持管理支援システム「MEMOREAD」を開発した。 プロジェクト:「京急品川駅」地上化に伴う再開発 28階建て駅ビル2棟など、延べ37万m2で2025年度に着工

プロジェクト:「京急品川駅」地上化に伴う再開発 28階建て駅ビル2棟など、延べ37万m2で2025年度に着工

京急電鉄とJR東日本は、京急線「品川」駅の地上化に伴い、高層駅ビルなど3棟に建て替える計画を進めている。 産業動向:道路インフラ点検“義務化”の成果からみる老朽化の現状「点検は進むも、劣化した3万橋が未対策」

産業動向:道路インフラ点検“義務化”の成果からみる老朽化の現状「点検は進むも、劣化した3万橋が未対策」

2014年度に始まった道路インフラの定期点検義務化。2022年度までに2回が実施され、橋梁は83%が点検済みとなったものの、地方自治体などで早期に対策すべき橋梁のうち半数以上が未着手で、老朽化対策に差がある実態が分かった。 Japan Drone 2023:建設現場の自動巡回からLTE上空利用まで、キャリアの強みで“レベル4解禁”の利用拡大に応えるドコモビジネス

Japan Drone 2023:建設現場の自動巡回からLTE上空利用まで、キャリアの強みで“レベル4解禁”の利用拡大に応えるドコモビジネス

ドコモグループの法人事業ブランド「ドコモビジネス(docomo business)」は、「Japan Drone 2023|第8回」の展示ブースで、建設をはじめ、農業、物流などの用途で社会実装を進める多様なソリューションを紹介した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発