日建設計が構想する“レジリエント・シティー” IoTとVRで巨大地震の減災へ【設計者インタビュー】:関東大震災から100年に考えるBCP対策(4/4 ページ)

建物から街へ、進化するヴァーチャル避難訓練

日建設計は2023年8月末、渋谷区主催の参加型防災イベント「TOKYOもしもFES渋谷2023」のプレイベントに出展。日建設計は長年、渋谷周辺の開発に携わっており、東日本大震災の際に避難者で溢(あふ)れる渋谷の姿を目の当たりにした設計者が、何とかしなければいけないとの危機感を抱き続けていたことが、イベント参加の理由となった。

プレイベントでは、ヴァーチャル避難訓練を発展させた広範囲の体験イベントを開催した。「LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)に向かう途中で大地震が起きた場合、どのように避難すればよいか」をテーマにした訓練で、対象は区役所職員。染谷氏は、訓練の目的を「避難時間を競うものではなく、避難先までの移動経験を記憶に残すことで、災害時に区役所職員が“避難経路の伝道師”になれるように」と説明した。

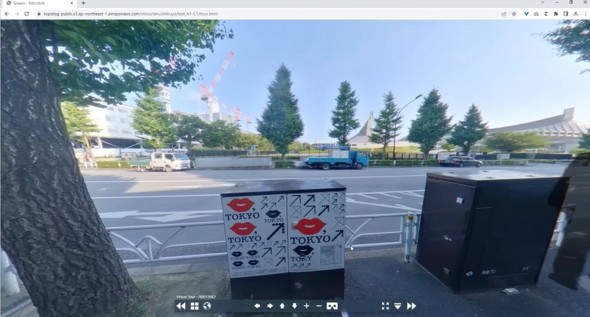

経路は、北谷公園付近から代々木公園までの約1キロで、渋谷区が策定した「避難誘導計画」を参考に決定した。最短経路は途中にLINE CUBE SHIBUYAがあり、災害時には施設から退去した避難者で混雑することが予想されるため、迂回しながら目的地を目指す設定となっている。避難経路上には、「シブヤ・アロープロジェクト」が設置した災害時に来街者を一時退避場所まで誘導するためのアートな「矢印(誘導サイン)」があり、目印にしながら、代々木公園まで導く内容となっている。人が集まりやすい渋谷駅方面に向かおうとしたり、狭い歩道橋を利用しようとしたりすると、アラートを出して注意を促す。

3日間でおおよそ60人が体験し、染谷氏は「参加者からは、避難経路や矢印の意図を理解できたとの声も聞かれた。彼らは、今回経験して学んだことを、別の機会で困っている方に伝えてくれると思う。そうしたことの積み重ねが、共助につながる」との手応えを口にした。

日建設計は今後、建物内部を再現したヴァーチャル避難訓練のパッケージをビル管理者向けに、渋谷区のイベントで活用した街区をカバーする発展形のサービスを自治体向けに、それぞれ提案していく。

なお、共同開発のジオクリエイツは2023年8月25日、ヴァーチャル避難訓練を発展させた「ヴァーチャル消防訓練」が、福岡市の実証実験フルサポート事業に採択されたと発表した。実証実験は、2023年10〜11月に行う予定だ。

1923年に発生した関東大震災から100年の節目を迎えた2023年は、発生日の9月1日「防災の日」を中心に、全国各地で防災/減災のイベントや大規模な避難訓練などが開催された。関東大震災の教訓から、あらかじめ地震に備える意識は一般家庭でも浸透してきている。

建築分野でも、設計の初期段階でDEMやAEMといった地震環境シミュレーションに加え、最近では国土交通省の3D都市モデル整備事業「Project PLATEAU(プロジェクト プラトー)」のオープンデータを用い、火災や津波の避難計画検討なども取り組まれてはいる。ただ、こうした最新テクロジーは、高度な専門知識が必要だったり、設計に掛ける人的リソースやコストも必要となり、施主や管理者、利用者などのスタークホルダー全体の理解が得難い。

その点、今回紹介した日建設計のIoTやVRのBCP対策は、誰にでもわかり分かりすく、導入の障壁も低いというメリットがある。南海トラフや首都直下などの巨大地震がいつ起きてもおかしくないと巷間ささやかれる今だからこそ、日建設計の建築設計にIoTやVRで付加価値を付ける形で減災を提案するアプローチが、建築物の高度化、さらには都市のレジリエンスにも貢献していくことを期待したい。 (インタビュー+構成:石原忍)

関連記事

あべのハルカスを抜き日本一の超高層ビルが誕生:「麻布台ヒルズ」の全貌を徹底解剖 高さ日本一330mの“森JPタワー”を含む、延べ86.1万m2の街が11月開業

あべのハルカスを抜き日本一の超高層ビルが誕生:「麻布台ヒルズ」の全貌を徹底解剖 高さ日本一330mの“森JPタワー”を含む、延べ86.1万m2の街が11月開業

日本一の超高層ビル「森JPタワー」を含む「麻布台ヒルズ」が、2023年11月24日にグランドオープンする。街全体の総延べ床面積は約86.1万平方メートルを誇り、オフィス総貸室面積は約21.4万平方メートルで数約2万人が働き、居住者数も約3500人と、いずれも六本木ヒルズの規模に匹敵し、これまでに森ビルが手掛けてきた都市再生事業の中でも最大のプロジェクトとなる。 産業動向:日建設計、行動変容がテーマの新サービス「コモンズグループ」開始

産業動向:日建設計、行動変容がテーマの新サービス「コモンズグループ」開始

日建設計は、行動変容をテーマとしたコンサルティングサービスを提供する「コモンズグループ」を設立した。これまでの知見を生かし、社会やクライアントが目指す姿に合わせて、一人一人の「行動変容」を促す仕組みとしての建物や空間、制度やプロセスなど、多様な提案を行う新組織だ。 Building Together Japan 2022:【Report】“新国立競技場”設計BIMの実践がArchicad新機能開発のヒントに!日建設計とグラフィソフトジャパンの挑戦

Building Together Japan 2022:【Report】“新国立競技場”設計BIMの実践がArchicad新機能開発のヒントに!日建設計とグラフィソフトジャパンの挑戦

戦略的パートナーシップを締結して、Archicadの機能向上に努めてきた日建設計とグラフィソフトジャパン。その協働の歩みと、新機能開発にもつながる日建設計のBIM活用術を探った。 プロジェクト:日建設計コンストラクション・マネジメントがICPMA Awards 2023でダブル受賞

プロジェクト:日建設計コンストラクション・マネジメントがICPMA Awards 2023でダブル受賞

日建設計コンストラクション・マネジメントがICPMA Awards 2023において、「中土佐町公共施設群高台移転プロジェクト」で最優秀建設プロジェクトマネジメント賞を、「四国水族館・神戸ポートミュージアムプロジェクト」でサステナビリティ賞を受賞した。 スマートシティー:日建設計ら3社JVで「XR技術を活用した住民参加型まちづくり」を展開

スマートシティー:日建設計ら3社JVで「XR技術を活用した住民参加型まちづくり」を展開

ホロラボ、日建設計、日建設計総合研究所は、国土交通省が推進するProject PLATEAUの2023年度ユースケース開発「XR技術を活用した住民参加型まちづくり」へ共同で提案を行い採択された。 産業動向:中学生がパスタとマシュマロで建築設計の楽しさに触れる、日建設計のワークショップ

産業動向:中学生がパスタとマシュマロで建築設計の楽しさに触れる、日建設計のワークショップ

日建設計は、若年層が建築設計に関心を持つ機会として、中学生向けのワークショップを不定期で開催している。今回のワークショップでは、パスタとマシュマロを使って、美麗かつ強度を併せ持つタワーを創作した。 Building Together Japan 2022:「Building Together Japan 2022」全体概要レポート BIMに関わる20余りのセッションを展開

Building Together Japan 2022:「Building Together Japan 2022」全体概要レポート BIMに関わる20余りのセッションを展開

グラフィソフトジャパンは、大規模オンラインイベント「Building Together Japan 2022」を開催し、「Archicad」の最新版プレゼンをはじめ、BIMに関する総計20ものセッションが繰り広げられた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給