【第6回】建設業の成長を推進する「グループ経営」の極意:建設専門コンサルが説く「これからの市場で生き抜く術」(6)(2/2 ページ)

■経営者人材を育てられるか〜経営者育成は時間がかかる〜

新たに傘下入りする会社の経営者(社長)を誰が務めるのか。そもそも後継者がいないので、傘下入りを決断することも多いだろう。グループとして経営者人材を育てておかないと、M&Aを進めることはできない。さらに建設業は、建設業許可を受けるために、「建設業で(取締役などの)経営経験を5年以上有する」の要件を満たした経営管理責任者を置かなければならないという制約がある。

傘下入りしてもらうタイミングで、現経営者に退任いただくか、しばらくは社長業を務めてもらうかは、グループのスタンスやそのときの状況によるが、後任の経営者候補を準備しておく必要性と、経営者を育てるには時間がかかるということを認識しておかねばならない。

■ホールディングカンパニーの経営者人材に求められるもの〜大局観と戦略思考〜

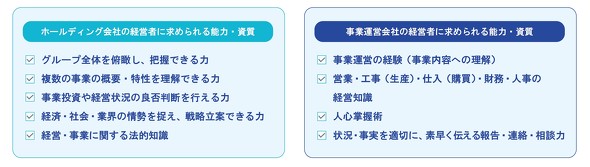

図3は、経営者人材に求められる能力や資質を整理したものである。ホールディングカンパニーの役員と事業会社の社長を兼務するケースはあってよいが、求められる能力や資質は本質的に異なる。

仮に事業運営会社の社長または取締役が務まったとしても、ホールディングカンパニーの役員も務まるかというと、必ずしもそうではない。事業会社の社長に「損益責任(利益を上げる責任)」のみを課し、資産の増減を伴う意思決定権限や資金調達機能をホールディングカンパニーが担うのであれば、なおさらである。また、ホールディングカンパニーの役員をどう育てるかも、グループ経営の展開における外せないテーマだ。

3.事業会社と「良好な関係」を築く〜立場の違いを乗り越える〜

グループ経営を展開している会社を見ていると、ホールディングカンパニーの社員と事業会社の役員や社員の関係性が良くないケースに遭遇することがある。ホールディングカンパニー側にその意識は無いが、「ホールディングカンパニーが上、事業会社は下」のような関係性や雰囲気が自然とできてしまい、何かにつけて物事がうまく進まなくなる。

同じ企業内であっても、営業と生産、現場と本社など、立場が違えば考え方も違い、関係性が悪くなることもある。まして、ホールディングカンパニーと「買収された」意識がある事業会社側で、初めから分かり合える関係性など、望むべくもない。だから、ホールディングカンパニー側から事業会社に歩み寄り、「支える」というスタンスで立場の違いを乗り越える努力をしなくてならない。

関連記事

【第5回】建設現場での残業規制への対処法、現場代理人の働き方を変えるには

【第5回】建設現場での残業規制への対処法、現場代理人の働き方を変えるには

本連載では、経営コンサルタント業界のパイオニア・タナベ経営が開催している建設業向け研究会「建設ソリューション成長戦略研究会」を担う建設専門コンサルタントが、業界が抱える諸問題の突破口となる経営戦略や社内改革などについて、各回テーマを設定してリレー形式で解説していく。第5回は、2024年に建設業でも適用される時間外労働の規制に対して、いかに対処していくべきか、現場とバックオフィスが協力し、会社一体で「働き方改革」「生産性改革」に取り組んだ事例から、解決策を提言する。 【第4回】人口減時代を乗り切る、地場ゼネコン2社の“サステナブル・モデル”事例報告

【第4回】人口減時代を乗り切る、地場ゼネコン2社の“サステナブル・モデル”事例報告

本連載では、経営コンサルタント業界のパイオニア・タナベ経営が開催している建設業向け研究会「建設ソリューション成長戦略研究会」を担う建設専門コンサルタントが、業界が抱える諸問題の突破口となる経営戦略や社内改革などについて、各回テーマを設定してリレー形式で解説していく。第4回は、地場ゼネコン2社の他には無い好対照の独自ビジネスモデルを例にとり、地方建設会社がいかにして持続可能性のある事業展開ができるのかを考察していく。 【第3回】「背中を見ろ」では今の若手は育たない〜建設業界が理解すべき人材育成のキーサクセスファクター〜

【第3回】「背中を見ろ」では今の若手は育たない〜建設業界が理解すべき人材育成のキーサクセスファクター〜

本連載では、経営コンサルタント業界のパイオニア・タナベ経営が開催している建設業向け研究会「建設ソリューション成長戦略研究会」を担う建設専門コンサルタントが、業界が抱える諸問題の突破口となる経営戦略や社内改革などについて、各回テーマを設定してリレー形式で解説していく。第3回は、企業の持続的発展を支えるキーサクセスファクター(主要成功要因)と成り得る技術力を伝え、次の世代が吸収し、いち早く成長できる“仕組みづくり”の成功例を紹介する。 「IT監督」が中小建設業のDXを全面支援、飛島建設とNTT東日本が4月にBPOサービス会社設立

「IT監督」が中小建設業のDXを全面支援、飛島建設とNTT東日本が4月にBPOサービス会社設立

飛島建設とNTT東日本は、これまで建設業界でIT導入が浸透しなかった問題点を解消すべく、現場とITに精通した「IT監督」によるワンストップサービスを展開する新会社「ネクストフィールド」を立ち上げる。 ミライト・ホールディングスが子会社2社を吸収合併、新事業でスマートシティーを支援

ミライト・ホールディングスが子会社2社を吸収合併、新事業でスマートシティーを支援

ミライト・ホールディングスは、2022年度早期に、同社を存続会社として、連結子会社のミライトとミライトテクノロジーズを吸収合併する。合併後は、「スマートシティー」「IoT・5G」「エネルギーマネジメントシステム」「グローバルエンジニアリング」の4つを柱にする新分野事業を中核事業化し、通信キャリア設備の投資が減少していく中でも、安定的に収益を確保できる経営基盤を構築していく。 海外の設計者集団Studio aiと提携、建築・内装・家具のスタートアップ「TOMOSU」

海外の設計者集団Studio aiと提携、建築・内装・家具のスタートアップ「TOMOSU」

家具ブランド「TOMOSU FURNITURE(以下、TOMOSU)」を展開するDaiKiConnectは、海外のデザイナー集団Studio ai architectsと提携し、デザインマッチングやコーディネートなどの新規事業をスタートさせた。資材の調達や加工業務は、国内最大級の木材・建築資材流通チャンネルを持つヤマガタヤ産業100%子会社の「板蔵ファクトリー」と連携する。両社の協力により、DaiKiConnectは家具だけでなく、建築・内装のデザインから、設計、施工まで幅広い展開を行っていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 日建設計、AIと人や社外との「共創」掲げる新5カ年計画 ソフトバンクとの合弁で来春ビルOS提供

- 1日掛かりの現況調査が2時間に 鳥取県の地場ゼネコン「美保テクノス」がMatterport導入

- 長期優良住宅認定、新築戸建ての3割まで拡大 新築の累計は159万戸に

- 能登半島地震の復旧工事で活躍した大林組の遠隔施工技術を国交省DXルームで公開

- 遠隔操作で無人伐採 東急建設がラジコン式伐倒作業車を本格導入

- “BIMの常識”を問い直す寄稿から万博ガンダムまで 2025年「BUILT」記事ランキング

- 3Dデータ活用や施工自動化など「ダム現場の働き方改革」106事例を公開 国交省

- 「上期の建設市場は全月で前年同月を上回る、下期は民間工事も復調か」建設HRレポート

- ロードセルとRFID活用、切羽近傍で掘削土量を自動計測 戸田建設が新管理システム開発

- 大型曲面部材の施工に対応、材料噴射型3Dプリンティングシステムを開発 清水建設