96%の自治体で水道料値上げに WOTAが上下水道に依存しない水循環システムとファンドで自治体支援:スマートメンテナンス(3/3 ページ)

連携企業や自治体からも期待の声多数 2040年までの課題解決にまい進

プロジェクト発表会では前田氏以外にも、関連企業各社や実証実験に参加した自治体から代表者が集い、それぞれの市場への見解やWOTAに抱く期待の声を表明した。

公共インフラ分野のコンサルタントとして活動するEYストラテジー・アンド・コンサルティングの福田健一郎氏は、「このままでは2046年までに、全国1243自治体のうち96%で水道料金の値上げを起こしてしまい、中には家庭向けの一般的な水道料金が月2万円を超える地域も出てくる」と、水インフラの窮状について警鐘を鳴らした。

三菱UFJ信託銀行 法人マーケット統括部 副部長 鶴岡秀規氏は、自社で実績のある太陽光発電事業を紹介しながら、「WOTAの分散型システムにも引き続き出資を続け、同様のモデルを実現させていく」と意気込む。地域に根差した事業と金融で連携し合い、水インフラの課題解決に貢献したいとの考えを示した。

実証実験に協力した広島県竹原市 市長 今榮敏彦氏は、2018年の西日本豪雨で断水が発生した反省を生かし、10世帯を対象に導入し、集落単位での実証実験を行っていると報告。「実証エリアは市街地から遠く、標高200〜300メートルに位置しているため、水インフラ整備に多大なコストがかかる地域。だからこそ分散型システムを上手に活用できれば、約26%のコスト削減ができるというデータも出ている」とコメントした。

一方、2024年1月に起きた能登半島地震で被災した石川県珠洲市 市長の泉谷満寿裕氏と、副市長の金田直之氏も、「災害で7割以上の居住地が半壊し、70日に及ぶ長期断水に苦しめられたなか、WOTA BOXには大いに助けられた」とWOTAへの感謝を述べた。

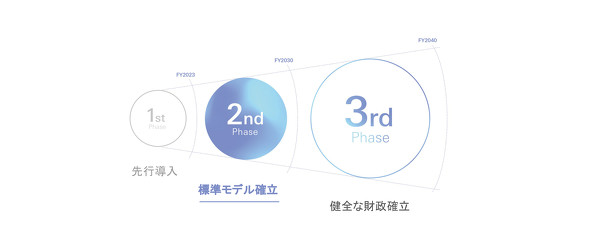

最後に前田氏は、WOTAの2040年に向けたロードマップを公開。2023年を皮切りに行った先行導入をフェーズ1として、次のフェーズ2では「2030年までに導入を全国へ広げ、標準モデルを確立する」と掲げた。その先のフェーズ3では、2040年には持続可能な水インフラと健全な財政の確立を目指す。

公益社団法人日本下水道協会 理事長の岡久宏史氏は、「水循環システムを実現する装置がここまでコンパクトなものだと、初めは信じていなかった。機能を見てみて、素晴らしさに驚いている」と感嘆の声を上げた。前田氏は、「WOTAの取り組みは、今まさに第2段階に突入している。日本の水インフラを持続可能な形で次の世代に引き継いでいくためにも、さまざまな方たちと連携し合って、課題解決に挑んでいく」と言葉を結んだ。

関連記事

第6回 建設・測量生産性向上展:i-Construction 2.0の自動化3本柱で必須 設計と施工のCIMをつなぐ標準形式「J-LandXML」

第6回 建設・測量生産性向上展:i-Construction 2.0の自動化3本柱で必須 設計と施工のCIMをつなぐ標準形式「J-LandXML」

2023年度から小規模を除く全ての公共事業で、BIM/CIM原則適用がスタートして、早2年。徐々にBIM/CIM活用が進み始めている中、いまだに測量〜調査〜設計〜施工〜維持管理の建設プロセスでデータ連携ができていないケースも多い。一般社団法人の「OCF」は、ICT施工で設計CIMと施工CIMをつなぐ標準ファイルフォーマットとして「J-LandXML」の普及を進めている。 ファシリティマネジメント フォーラム2024:伊吹山と白糸の民間有料道路の取り組みから、道路マネジメントの未来を考える【JFMA座談会】

ファシリティマネジメント フォーラム2024:伊吹山と白糸の民間有料道路の取り組みから、道路マネジメントの未来を考える【JFMA座談会】

深刻化する老朽化や資金不足、担い手不足。課題を抱える日本のインフラは、この後どのようにメンテナンスを進めればよいのだろうか。民間有料道路事業者の取り組みに、課題解決の可能性を探る座談会をレポートする。 スマートコンストラクション:「i-Construction 2.0」を国交省が発表、2040年に建設現場の生産性1.5倍へ

スマートコンストラクション:「i-Construction 2.0」を国交省が発表、2040年に建設現場の生産性1.5倍へ

国土交通省は、建設現場での施工の自動化や省人化技術の導入に向けた対策をまとめた「i-Construction 2.0」を公表した。オートメーション化の推進により、2040年度までに建設現場で3割の省人化を実現し、生産性を1.5倍に引き上げることを目標に掲げた。 工場ニュース:パナソニック コネクトが福島工場を閉鎖、老朽化により2025年5月に

工場ニュース:パナソニック コネクトが福島工場を閉鎖、老朽化により2025年5月に

パナソニック コネクトは2025年5月に福島工場を閉鎖すると発表した。 2050年にディーゼル機ゼロへ:技研製作所が“圧入”DXで目指す売上高1000億円 東京〜高知の遠隔施工に成功

2050年にディーゼル機ゼロへ:技研製作所が“圧入”DXで目指す売上高1000億円 東京〜高知の遠隔施工に成功

技研製作所は、地盤工事でグローバルに展開する「圧入施工」の遠隔操作をデジタルツインで実現した。数百キロ離れた場所にいるオペレーターがラジコンのように操作するだけで、AIの自動調整で杭のズレは10ミリ以内に収まる施工品質が保てる。2024年問題に応じる省人化だけでなく、海外現場で熟練者の配置や人材育成も不要となる。 第5回 建設・測量生産性向上展:「コンストラクション」から「コンスト楽ション」へ、トプコンのハード/ソフト両面で建設ICT活用を支援するソリューション

第5回 建設・測量生産性向上展:「コンストラクション」から「コンスト楽ション」へ、トプコンのハード/ソフト両面で建設ICT活用を支援するソリューション

トプコンは、第5回 建設・測量生産性向上展で7つのテーマを設け、建設業のICT活用を後押しするソリューションを紹介。最新テクノロジーを現場に導入することで、若手人材の雇用とスキル習得を促進し、建設業界の好循環の創出を目指す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ