96%の自治体で水道料値上げに WOTAが上下水道に依存しない水循環システムとファンドで自治体支援:スマートメンテナンス(1/3 ページ)

WOTAは、上下水道の老朽化に伴う自治体の財政悪化を防ぐため、資金面で支援するファンド「Water 2040 Fund」を立ち上げた。大規模な水インフラに依存しない独自開発の「分散型水循環システム」と、その導入費用などを拠出する100億円規模のファンドの両輪で、水道管網の更新や財源確保に課題を抱える自治体でも、持続可能な次世代水インフラを整備可能になる。

高度経済成長期のインフラ整備から40年以上が経過し、老朽化の著しい日本の水道管。破損や漏水、道路陥没事故にまで発展してしまうケースもあり、今や重大な社会問題となっている。しかし、既存の水道インフラを維持するためには、1キロあたり1億円以上にものぼる莫大な更新費用が必要だ。自治体の財政負担が大きい上に、管理人材の不足も重なり、水道インフラの維持は困難になりつつある。

WOTA(ウォータ)は2025年7月、上下水道が抱える構造的課題を解決するため、「Water 2040 Fund―分散型水循環システム導入ファンド―」の設立を発表。上下水道の維持更新に苦慮する自治体に対し、システム導入や運用に必要な計画策定、ファイナンス、運用管理までの一連のプロセスを中長期的に支援し、持続可能な水インフラの構築を後押しする。

従来の水インフラに依存しない「小規模分散型水循環システム」

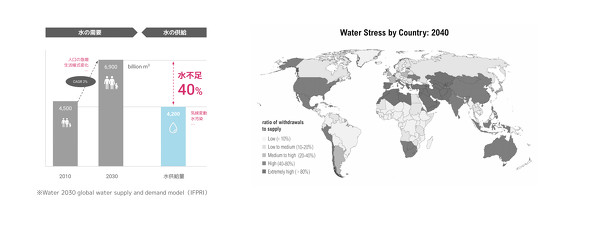

一昔前と比べて、生活様式の変化が著しい日本では、慢性的な水不足に陥っている。前田氏によると、現在のインフラ設備のまま何も対策を講じない場合、2030年には全世界で40%以上の水不足に陥ってしまう可能性があるという。

さらに、人口減少に伴う水道料金収入の減少と、補修作業の増加が重なり各自治体の財政は厳しく、毎年4.9兆円以上にも及ぶ赤字を膨らませている。住民の少ない遠隔地や過疎地ではより深刻で、既に国庫からの補助で給水や下水の処理費用を賄う自治体もある。このままでは近い将来、確実に水道料金の値上げは避けられない。

水インフラ問題の要因は、浄水場から水を供給し、排水を下水処理場へ送る従来の「大規模集中型システム」のために発生している。解決すべく開発したのが、WOTAの従来の上下水道に依存しない画期的な水供給ソリューション「小規模分散型水循環システム」だ。

独自開発した水処理の自律制御技術により、雨水や家から出た排水をその場で処理し、再び同じ家に給水する再生循環の仕組みを構築している。例えば、雨水を膜処理や殺菌処理して飲用水として活用したり、家庭から出た排水に生物処理、膜処理、殺菌処理を施して生活用水として給水したりできる。そのため、水源が乏しかったり、パイプラインのない地域でも持続可能な水インフラが実現する。

大規模な断水が発生しても、独立して水を供給可能だ。WOTA 代表取締役兼CEO 前田瑶介氏は、「社会状況の変化で、従来の集約型システム単独では水インフラの十分な運用は難しくなりつつある。これからは集約型と分散型のベストミックスが求められる時代になるはず」と語り、「地域状況に応じて柔軟に分散型システムを導入していきたい」と力を込めた。

2025年6月に内閣府が行った「経済財政運営と改革の基本方針2025〜『今日より明日はよくなる』と実感できる社会へ〜」(骨太方針2025)でも、「上下水道の分散型システムの早期実用化」を明記している。他にも、国土交通省の「上下水道政策の基本的なあり方検討会」でも、集約型と分散型を適切に組み合わせた「ベストミックス型の仕組みづくり」が議論されるなど、WOTAのシステムに注目が集まっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給

プロジェクト発表会に登壇したWOTA 代表取締役兼CEO 前田瑶介氏

プロジェクト発表会に登壇したWOTA 代表取締役兼CEO 前田瑶介氏