IHIが「重さ1トンを1000km運ぶ」無人空輸へ 支えるのはガスタービンと離着陸場:Japan Drone 2025(1/2 ページ)

IHIが次世代の空の輸送に欠かせない技術と位置付けるのは、「飛ばす力と着地の場」の両輪だ。Japan Drone 2025で披露した重さ1トンの荷物を1000キロ空輸するガスタービン動力システムと、空と地上をつなぐモビリティーハブとなる離着陸場インフラの実像に迫る。

IHIは、「Japan Drone 2025/第4回次世代エアモビリティEXPO 2025」(会期:2025年6月4〜6日、幕張メッセ)に出展し、次世代の空の輸送を支える2つの技術として、「ガスタービンを活用したハイブリッド動力システム」と「空飛ぶクルマ用の離着陸場インフラ構想」を紹介した。

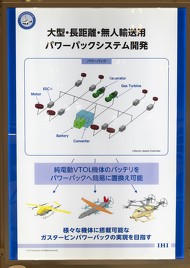

ガスタービンで航続時間を延ばす大型エアモビリティー用「パワーパックシステム」

2024年問題やEコマース市場の拡大を背景に、物流の効率化と生産性向上は喫緊の課題となっている。地上輸送では、自動運転技術などによる省人化技術の開発が進む一方で、新たな選択肢として注目を集めているのが「空の輸送」だ。大型ドローンや空飛ぶクルマといったエアモビリティーの実用化が期待されている。

しかし、現状の電動技術では、航続距離や積載量に限界があるとし、IHIのブース担当者は「バッテリー駆動では、荷物を満載した際の飛行時間が短く15〜20分程度しかない。空飛ぶタクシー(eVTOL)も、航続距離はせいぜい20キロといったところで、物流用途としては十分とはいえない」と指摘する。

課題に対し、IHIが提案するのが「ガスタービン発電+電動モーター駆動」によるハイブリッド方式の「パワーパックシステム」だ。ガスタービンエンジンを中心に、発電機やキャパシタ、整流器、バッテリーを組み合わせた構成で、長時間飛行が可能になる。

「化石燃料(灯油)を使用するが、リチウムイオン電池と比べて、灯油は重量あたりのエネルギー密度が約30倍も高い。また、リチウムイオン電池を大量に積むと、その重さで航続距離が制限されてしまう。荷物を減らしてまで飛行時間を延ばすのでは意味がない。“荷物をたっぷり積んで、何時間も飛べる”という新しい選択肢を提示したい」(担当者)。

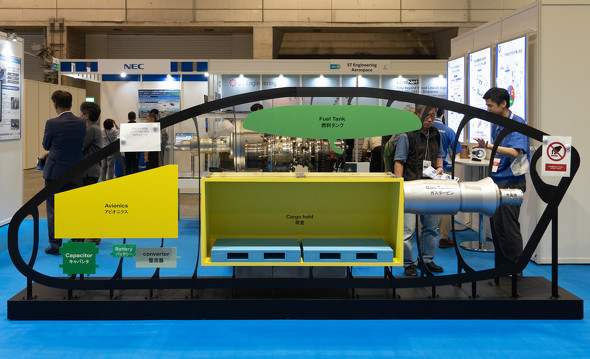

ブースでは、300〜400キロの貨物を想定した空飛ぶクルマに搭載するパワーパックの60%スケールモデルを展示。ガスタービンやキャパシタ、整流器、バッテリーなど重さのある部品を、機体内にどのようにレイアウトするかを視覚的に示し、実用化の検討を促す狙いだ。

担当者は、「貨物や燃料は、機体の重心付近に配置する必要がある。検討用モデルでは、機体設計をイメージしながら、重たい機器類をバランスよく分配した。もちろん、機体メーカーによって要望はさまざまあるので、検討用モデルをベースに、ニーズをヒアリングし、完成品に近づけていきたい」と今後の展開を口にした。

IHIは今後、さまざまなタイプの純電動VTOL機体に搭載可能なパワーパックの実用化を目指しており、将来は「1トン/1000キロ」級の無人輸送を実現したい方向性を打ち出している。担当者は「社会実装されれば、物流用途にとどまらず、災害支援や離島防衛といった社会インフラへの貢献も期待できる」と自信を示す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給