解体後の構造部材を新築建物にリユース、大林組技術研究所の実験棟「オープンラボ3」第1期完成:サーキュラーエコノミー

東京都清瀬市の大林組技術研究所で、解体建物の構造部材をリユースした実験棟「オープンラボ3」の第1期部分が完成した。

大林組は2025年7月28日、東京都清瀬市の大林組技術研究所実験棟「オープンラボ3」の第1期部分が完成したと発表した。既存建物解体後の鉄骨やコンクリート製構造部材の形状と性能を活かし、新築建物の構造体にリユースした。

リユース材による柔軟な設計/施工を実現

オープンラボ3第1期部分は2025年6月30日に完成した。

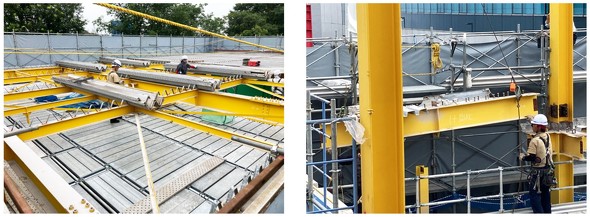

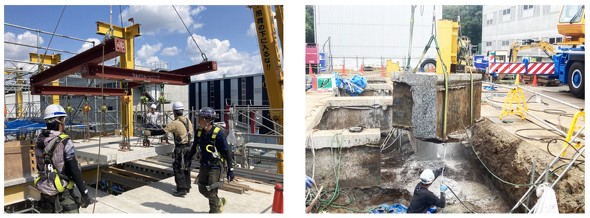

まず、技術研究所内の既存建物「電磁環境実験棟」を解体するにあたって、事前に部材の状態を調査し、ほぼ全てが再利用可能だと確認。リユース可能な状態で確保するために、切断位置の検討や運搬時の荷重などに配慮しながら解体作業を行った。鉄骨部材は既存のボルト接合のボルトを1本ずつ分解し、コンクリート部材は運搬しやすいサイズで切り出した。

取り出したコンクリートや鉄骨は隣接地の資材保管場所や鉄骨工場に運搬し、新築建物の骨組みとしての加工、損傷/劣化や外形寸法の確認を実施した。敷地外に運び出すことで、遠隔地での計画にリユースする場合の検証も併せて実施した。

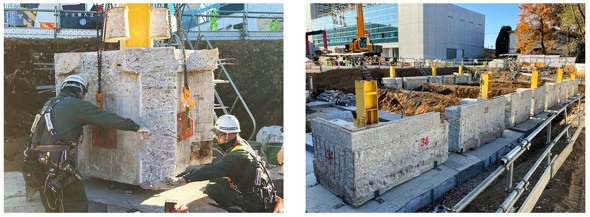

リユースするコンクリートの基礎/基礎梁(ばり)/床は、プレキャスト部材と同様設置精度の確保や接合部を微調整しながら配置。接合部分に新規のコンクリートを打設し、新築計画の平面形状に合わせた骨組みとした。地上の鉄骨もリユース鉄骨を主体に、不足する部分に新規部材を追加。施工は通常の鉄骨工事と同様の手順で行い、リユース特有の制約はほとんどなかったという。

リユースした構造部材は新材と外観上の違いがほぼなく、完成後には判別が困難になる。このため、鉄骨のリユース材には赤色の塗料を施した。

今回の工事では、解体建物の実験棟から取り出した部材を新築の鉄骨作業場に転用した。クレーンを設けるなど用途が大きく異なる建物でもリユース材による柔軟な設計/施工が可能だと実証したと報告している。

大林組は今回の工事で、構造部材のリユースに関するコスト圧縮や工期短縮に適した部材の選定、取り出し方法などの実践的なノウハウを蓄積した。さらに、部材のトレーサビリティや再利用履歴の可視化、リユース材の品質管理の高度化にも取り組む。

関連記事

大阪・関西万博:万博ルクセンブルクパビリオンの基礎コンクリブロック542tをテーマパークで再利用へ

大阪・関西万博:万博ルクセンブルクパビリオンの基礎コンクリブロック542tをテーマパークで再利用へ

大阪・関西万博「ルクセンブルクパビリオン」で使用された基礎コンクリートブロック542トン相当を、万博閉会後、ネスタリゾート神戸で園内環境整備に再利用されることが明らかになった。 大阪・関西万博:竹中工務店、万博23施設で新築時CO2を6020t削減 リユース部材など活用

大阪・関西万博:竹中工務店、万博23施設で新築時CO2を6020t削減 リユース部材など活用

竹中工務店は、大阪・関西万博で実施設計・施工を手掛けた23施設に複数のCO2削減技術を導入し、新築時の温室効果ガス排出量をCO2換算で6020.8トン削減した。これは、万博会場面積の約4.4倍に当たる684.2ヘクタールの森林が1年間に吸収するCO2量に相当する。 大阪・関西万博:日本政府パビリオン「日本館」を見学! 佐藤オオキ氏と日建設計が循環社会の未来を具現化

大阪・関西万博:日本政府パビリオン「日本館」を見学! 佐藤オオキ氏と日建設計が循環社会の未来を具現化

日本政府が大阪・関西万博で出展するパビリオン「日本館」は、「日本型循環社会」をテーマに総合プロデュースを建築家の佐藤オオキ氏が担当し、基本設計と実施設計を日建設計が手掛け、円環状の構造体で“いのちのリレー”を表現した。外観の特徴は、円を描くように立ち並ぶ無数の「木の板」。主にCLTから成る板は、万博終了後に日本各地でリユースされる予定で、循環のコンセプトを象徴する存在だ。 産業動向:大成建設とNIMSが「革新的環境材料開発センター」設立 マテリアルズインフォマティクスなど活用

産業動向:大成建設とNIMSが「革新的環境材料開発センター」設立 マテリアルズインフォマティクスなど活用

大成建設と物質・材料研究機構(NIMS)は、茨城県つくば市のNIMS内に「NIMS-大成建設 革新的環境材料開発センター」を開設した。マテリアルズインフォマティクスなどを駆使して、カーボンニュートラルとサーキュラエコノミーへの移行を見据えた環境配慮型建設材料を共同開発する。 サーキュラーエコノミー:家が誰かの家に生まれ変わる「循環する家」実現へ、積水ハウスが2050年までの達成目指す

サーキュラーエコノミー:家が誰かの家に生まれ変わる「循環する家」実現へ、積水ハウスが2050年までの達成目指す

積水ハウスは、リサイクル部材だけで構成された家づくりと、家がまた次の家の部材となる新たな資源循環モデルの構築を目指す「家がまた誰かの家に生まれ変わる『循環する家』Circular Design from House to House」を発表した。2050年までの達成を目指す。 脱炭素:大林組解体現場の鉄スクラップ再生し、新築現場で循環利用 建材製造時のCO2削減

脱炭素:大林組解体現場の鉄スクラップ再生し、新築現場で循環利用 建材製造時のCO2削減

大林組は、自社の解体工事で発生する鉄スクラップを電炉鋼材に再生して自社新築工事で循環利用する「水平リサイクルフロー」を構築し、建材の製造段階と施工段階で発生する「アップフロントカーボン」の削減を推進する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ