目視では見えない橋内部の損傷可視化 東芝が全てのコンクリ橋に適用できる点検技術を確立:スマートメンテナンス(2/2 ページ)

車両重量と速度、舗装タイプで検証

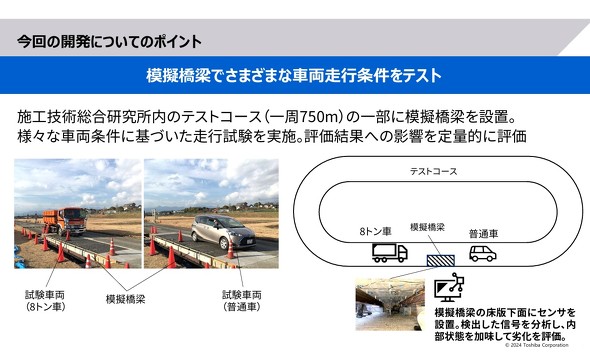

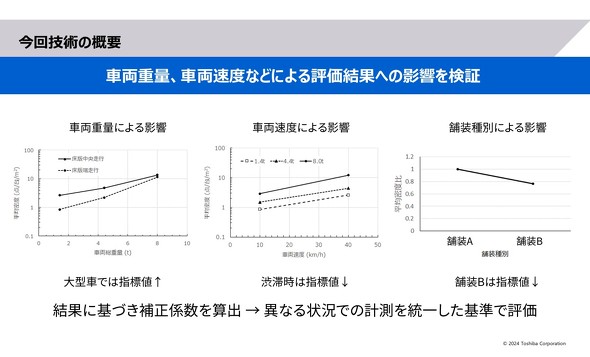

模擬橋梁での実証では、8トンのトラックと普通車、渋滞などを想定した時速10キロと時速40キロの速度、2タイプの舗装で、それぞれ条件を変えて弾性波のデータを取得した。速度に関しては、既に実橋梁で時速80キロなどの高速走行時のデータを取っているため、渋滞時などの低速走行時を補完する形となった。

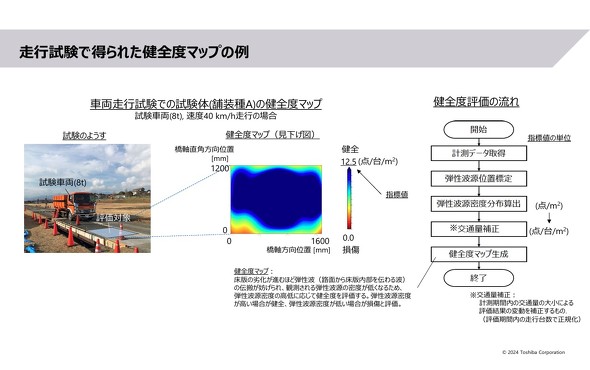

結果、取得データをもとに条件に応じて補正すべき係数を導き出したことで、異なる状況での計測でも統一した基準で評価可能になった。補正する元となるデータは、AEセンサーで走行速度は分かり、高速などに既設のトラフィックカウンターで台数や種別は判別し、状況に合わせたそれぞれの補正係数を掛けて適正な健全度とする。

具体的な健全度評価の流れとしては、計測データを取得し、弾性波の密度を点/平方メートルで求め、対象エリア内の弾性波の分布を算出。車両の重さや交通量の多い少ないが弾性波の増減に影響を与えるため、その分を補正して健全度マップを生成する。

東芝は、橋梁床版内部の健全度評価技術が橋梁点検の国内標準化となるべく既に動いており、その成果として2022年には日本非破壊検査協会で規格「NDIS 2434」が発行。次の段階ではJIS(日本産業規格)も視野に入れている。さらに国土交通省が2023年度に公募した「点検支援技術性能カタログ」にも応募し、2024年4月に技術カタログで紹介されている。

今後は、東芝プラントシステムとともに2024年度中のサービス開始を予定している。その先の開発予定では高速道路の橋梁に限らず、ビルの床スラブやダムなど多様なコンクリ構造物でも適用が見込めるため、点検対象を変えて実証も重ねていく。また、現段階では点検の都度、IoTセンサーを取り付けて計測する手間があるが、自社で開発するセンサーが将来安価になれば、取り付けっぱなしにする常時モニタリングも実現するという。

関連記事

AI:AIでインフラ構造物点検を半自動化するサービス提供 撮影から納品まで「OX」が受託も

AI:AIでインフラ構造物点検を半自動化するサービス提供 撮影から納品まで「OX」が受託も

応用地質グループのOXは、インフラ構造物の点検にAIを活用してトータルサービスをスタートする。第一弾で2024年12月、コンクリート柱のひび割れを対象に、点検結果レポートの納品までの納期を半分に短縮するサービスの提供を開始する。 メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024:沖縄発LiLzが高砂熱学と開発した「IoT×AI」遠隔点検サービス 専用カメラは満充電で3年間稼働

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2024:沖縄発LiLzが高砂熱学と開発した「IoT×AI」遠隔点検サービス 専用カメラは満充電で3年間稼働

LiLzは、沖縄科学技術大学院大学や琉球大学出身の研究者やエンジニアが集結し、2017年に沖縄のITベンチャーからのカーブアウトという形で創業したAIスタートアップ企業。「機械学習とIoTの技術融合で、現場の仕事をラクにする」をミッションとし、高砂熱学工業と共同で、バッテリー駆動だけで3年間稼働するIoTカメラと計器の値を機械学習で解析するクラウドサービス「LiLz Gauge」を開発した。 スマートホーム:集合住宅向けに一括管理機能を提供、LIXILが新スマートホームサービス開発

スマートホーム:集合住宅向けに一括管理機能を提供、LIXILが新スマートホームサービス開発

LIXILはIoTホームLink「Life Assist 2」の集合住宅向け新サービスを開発し、マンションのデベロッパーやオーナーへの提案を開始した。 スマートメンテナンス:JR東日本が新幹線のスマートメンテナンスを始動 緑と赤のモニタリング車両を導入

スマートメンテナンス:JR東日本が新幹線のスマートメンテナンスを始動 緑と赤のモニタリング車両を導入

JR東日本は、ICTなどの先端技術を活用した新幹線のスマートメンテナンスを2024年12月から開始する。2種類の新幹線モニタリング車両を導入する他、スマートメンテナンス用の業務システムも刷新を図る。 ドローン:横浜市がドローンとIoTセンサーによる水道事業の遠隔巡視に乗り出す NTT Comが自動巡回を支援

ドローン:横浜市がドローンとIoTセンサーによる水道事業の遠隔巡視に乗り出す NTT Comが自動巡回を支援

横浜市とNTTコミュニケーションズは、配水ポンプ場の点検をドローンの自動巡回で遠隔から実施する実証実験に成功し、従来の手法と比較して点検時間を削減できること確認した。2024年11月19日、実証事業の内容やドローンの飛行デモンストレーションについて、報道陣に公開した。 Japan Drone 2024:「能登半島地震」のJUIDA活動記録で判明 “災害対応”でのドローンの真価

Japan Drone 2024:「能登半島地震」のJUIDA活動記録で判明 “災害対応”でのドローンの真価

自然災害の発生後に復旧の切り札の一つとして期待されているドローン。JapanDrone展の主催者・JUIDAの企画ゾーンで紹介された「令和6年能登半島地震の活動報告」からその可能性と課題を探る。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ