【新連載】木質材料の変化と多様性:製材からエンジニアードウッドの発展の歴史を振り返る:木の未来と可能性 ―素材・構法の発展と文化―(1)(3/3 ページ)

4.その他の木質系面材

大きな面材料を得たいという社会的需要は大きく、合板の他にもさまざな木質系面材が開発されました。例えば、木をチップ化して、再度固めた「配向性ストランドボード(oriented strand board:OSB)」や木材の小片を接着剤と混合し熱圧成型した木質ボード「パーティクルボード」の他、繊維まで加工して、接着剤を用いて再度固めて作られる成型板「中密度繊維板※4(Medium-density fiberboard、MDF)」「インシュレーションボード※5」「ハードボード※6」といった材料群です。

※4 中密度繊維板:木材などの植物繊維を原料とし、ドライプロセスによって製造される繊維板のうち、密度が1立方センチあたり0.35グラム以上のもの

※5 インシュレーションボード:木材などを繊維状にしたものを主原料として板状に成形されたもので、密度が1立方センチあたり0.35グラム未満のものとシージングボードが対象となる

※6 ハードボード:木材などを繊維状にしたものを主原料として板状に成形された繊維板で、密度が1立方センチあたり0.8グラム以上のもの

これらの面材は、木材の使用率やその密度、配向特性などにより、特性が変わるため、適材適所で活用されています。加えて、端材や合板の剥き芯などの残材を用いて製造する事が可能なので、歩留まりという観点から優れていると言えます。

5.CLT

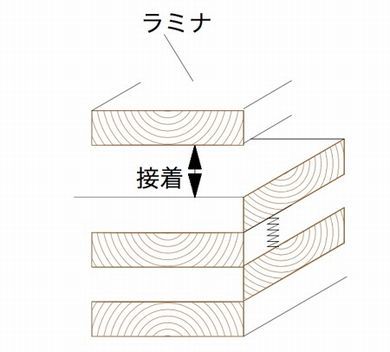

近年、用途が広がっているCLT(Cross Laminated Timber)という素材は、この合板と集成材の性質を併せ持ったエンジニアードウッドです。ラミナを直交方向に接着していくことで、非常に幅が広く、長い木の板を生み出すことができます(図5)。1995年頃にオーストリアを中心に工業化され、発展してきました。日本においては、2016年にはスギの、2019年にヒノキやカラマツなどの基準強度が定められ、中大規模の建築に対して適用の期待が高まっており、普及の過程にある材料です。

まとめ

このように、現在では接着剤を用いたさまざまなエンジニアードウッドが生み出されて使われています。そして、素材の基本形態が変わることで、そこから作られる建築もまた変わってきました。

次回は、これらの木質材料が備える特性の観点から、木造構法の変化や発展、そして可能性について、私がこれまで設計した作品例と、現代の建築事例を交えつつ考えていきたいと思います。

関連記事

緑豊かな公園と調和する木造商業施設が木場で開業、方杖は木をイメージして配置

緑豊かな公園と調和する木造商業施設が木場で開業、方杖は木をイメージして配置

東急コミュニティーは、東京都江東区にある都立木場公園内で開発を進めていた複合商業施設「Park Community KIBACO」を2020年8月7日に開業した。Park Community KIBACOは、公園内の豊かな緑と調和するように、建物全体で木材を使用している他、屋上緑化を行っている。現在、Park Community KIBACOは、周辺住民が憩いの場として活用しており、賑(にぎ)わいを創出している。 風速毎時62mの暴風に耐えられるシャッター、YKK AP

風速毎時62mの暴風に耐えられるシャッター、YKK AP

YKK APは、風速毎時62メートルの暴風に耐えられ、重さ2キロの木材が時速44キロで衝突しても壊れない「耐風シャッターGR」シリーズを開発した。 “木造ハイブリッド免震建築”のタクマ研修センター、竹中の設計・施工で完成

“木造ハイブリッド免震建築”のタクマ研修センター、竹中の設計・施工で完成

タクマ本社で建設が進められていた「タクマビル新館(研修センター)」が、2時間の耐火を可能にした集成木材の柱など、竹中工務店の木造ハイブリッド建築技術を多数導入し、耐震安全性を確保しつつ、木の現しを内外観に表現した木造建築として完成した。 “能登ヒバ”と鉄骨を一体化した「耐火木鋼梁」を清水建設の新社屋に採用、スパン25mの木質大空間

“能登ヒバ”と鉄骨を一体化した「耐火木鋼梁」を清水建設の新社屋に採用、スパン25mの木質大空間

清水建設は、独自に開発した耐火木鋼梁の集成材に石川県産の能登ヒバを採用し、自社の北陸支店新社屋に導入した。能登ヒバの使用数量は合計228立方メートルにも上り、スパン25メートルを超える木質大空間を創出した。 大建工業が地産材の活用ニーズに応えた不燃壁材と不燃ルーバーを発売

大建工業が地産材の活用ニーズに応えた不燃壁材と不燃ルーバーを発売

大建工業は、公共・商業建築の市場に向け、天然木突板を表面材に用いた不燃壁材「グラビオUS」と不燃ルーバー「グラビオルーバーUS」を開発した。両製品は、表面材の天然木突板に、地域産材を使えるため、「公共建築物等木材利用促進法」の施行以降、自治体で高まる地産材の活用ニーズに応えられる。 ハイブリッド耐火集成材や唐松湾曲構造用集成材の活用事例、齋藤木材工業

ハイブリッド耐火集成材や唐松湾曲構造用集成材の活用事例、齋藤木材工業

齋藤木材工業は、1957年に法人組織に改組し、建築土木資材の製材を開始して以降、信州唐松材を使用した集成材「唐松構造用大断面集成材」の製造や鋼材と耐火集成材を組み合わせた「ハイブリッド耐火集成材」の開発、湾曲構造用集成材の量産化技術開発などを達成しており、国産材の活用に貢献している。 デザインに一体感のあるリビングを構築できる「システム階段」、パナソニック

デザインに一体感のあるリビングを構築できる「システム階段」、パナソニック

パナソニックは、2018年に発売した“アーキスペックフロアW”や“ベリティスフロアW”といったマイスターズ・ウッドを使用した床材と組み合わせることで、デザインに一体感のあるリビングを構築できるシステム階段「マイスターズ・ウッド階段」を開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作

図5 CLTの基本構成

図5 CLTの基本構成 埼玉県川越市にあるカネシロ社屋の建設現場でのCLTの活用

埼玉県川越市にあるカネシロ社屋の建設現場でのCLTの活用