日立がエレベーター向け感染症対策を「非接触・換気強化・密回避」に拡充:製品動向

日立製作所と日立ビルシステムは、エレベーターを対象に感染症のリスクを軽減する新たなソリューションを開発した。同時に既存の非接触操作を可能にする装置を従来の新設だけでなく、リニューアルにも適用範囲を広げ、感染対策のラインアップを拡充し、ニューノーマルに適応したエレベーターサービスとして順次提供している。

日立製作所と日立ビルシステムは、エレベーター用に感染症リスクを軽減するソリューションのラインアップを3種類に拡充した。密閉・密集の回避を実現する「かご内クリーン運転」と「密集回避運転」のソリューションを新たに開発し、新設オプションで同年12月23日から、リニューアルの新メニューで2021年1月から、それぞれ提供を始めたことに加え、新設エレベーターのオプション(有償付加)仕様として2020年11月18日に発売した「非接触登録装置」は、2020年12月23日にリニューアル時のメニューに追加した。

非接触登録装置の適用対象を従来の新設だけでなく、改修時にも拡大

3種のソリューションのうち、既存の非接触登録装置は、エレベーターホールの乗り場ボタン(上下ボタン)や乗りかご内の行先階ボタンにセンサーを併設し、直接ボタンに触れることなくセンサーに手をかざすことで、エレベーターを呼び出し、行き先階を登録できる装置。

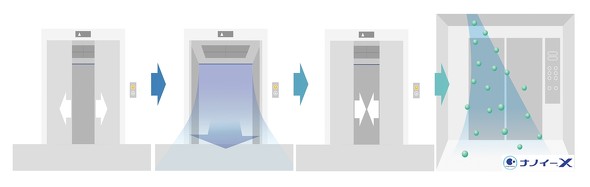

新規のかご内クリーン運転は、強制換気ファンを新開発したことで、空気のさまざまな汚れを抑制して、清潔で快適な空間を実現。パナソニックの空気清浄機「ナノイー X」と組み合わせて、エレベーターの乗りかご内の換気や空気清浄が可能となる。

「かご内クリーン運転」の概要。左から、エレベーターが待機状態となり、一定時間が経過すると自動で戸を開き、強制換気ファンを回して乗りかご内の空気を入れ換える。強制換気の完了後には、戸を閉じ、「ナノイー X」発生装置を起動し、空気を清浄 出典:日立製作所、日立ビルシステム

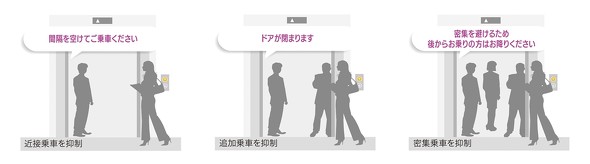

「かご内クリーン運転」の概要。左から、エレベーターが待機状態となり、一定時間が経過すると自動で戸を開き、強制換気ファンを回して乗りかご内の空気を入れ換える。強制換気の完了後には、戸を閉じ、「ナノイー X」発生装置を起動し、空気を清浄 出典:日立製作所、日立ビルシステム密集回避運転は、エレベーターの乗りかご内の積載量に応じて、密集度を3段階に分け、段階に応じた注意喚起のアナウンスや運転制御を行うことで、乗りかご内の密集を回避する。密集度の低い段階1では、密集を避けた乗車を促すアナウンスを流し、次の段階2ではアナウンス後にドアが閉まり、途中階での呼び出しには応じず、行き先階に直行。最も密集度の高い段階3では、密集状態が解消される(段階2以下になる)まで、アナウンスで降車を促し、その場で待機して、乗り場の密を防ぐため、自動的に別のエレベーターも呼び出す。

「密集回避運転」の概要。左から、段階1 密集度:低い(密集を避けた乗車を促すアナウンスを実施)、段階2 密集度:高い(追加乗車を抑制)、段階3 密集度:かなり高い(降車を促し、その場で待機) 出典:日立製作所、日立ビルシステム

「密集回避運転」の概要。左から、段階1 密集度:低い(密集を避けた乗車を促すアナウンスを実施)、段階2 密集度:高い(追加乗車を抑制)、段階3 密集度:かなり高い(降車を促し、その場で待機) 出典:日立製作所、日立ビルシステム新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、ビル分野でも、感染リスクの低減に向け、エレベーターなどの共用設備に手を触れない形での移動やソーシャル・ディスタンシングといった対応が求められている。

こうした背景を受け、日立製作所と日立ビルシステムは、建物内の非接触での移動・生活を実現するタッチレスソリューションや感染症リスク軽減ソリューションを体系化し、順次ラインアップを増やしており、今回のラインアップ強化もその一環。これまでには、防犯カメラなどでの顔認証・人流解析で、エントランスからエレベーターを経て、執務室などの専有部まで非接触で建物内を移動することを可能にするソリューションやLINEに連携したタッチレスエレベーター呼びサービス「エレトモ」などを市場に展開している。

関連記事

Hitachi Social Innovation Forum 2020 TOKYO ONLINE:日立の考えるニューノーマルのパラダイムシフトとQoLを高めるビル空間の創造

Hitachi Social Innovation Forum 2020 TOKYO ONLINE:日立の考えるニューノーマルのパラダイムシフトとQoLを高めるビル空間の創造

コロナ禍でクローズアップされた“ニューノーマル(新常態)時代”には、これまでの考え方を変えるパラダイムシフトが必要とされる。その中心にあるのは、「感性価値の充実が幸福につながる」という考えだ。これまでは、スピードや量といった数字で表現できる価値が重視されてきた。しかし、ニューノーマルでは、地球が持つ生命環境の容量を前提として、多様性に富んだ組み合わせをどれだけ提供できるかが問われるという プロジェクト:三井不動産がベンチャー向けオフィスビルを開業、吹き抜け構造で開放感を演出

プロジェクト:三井不動産がベンチャー向けオフィスビルを開業、吹き抜け構造で開放感を演出

三井不動産が、柏の葉におけるスマートシティー構築の一環として、開発を進めていたオフィスビル「KOIL TERRACE」が2020年10月末に竣工した。KOIL TERRACEは、ベンチャー企業が拠点として活用できるオフィスビルを目指して開発したもので、施設のコンセプトに「SMART&Well-being」を掲げ、建物の1〜5階を吹き抜け構造にし開放感を演出するなどして、快適に働ける環境を構築した。 密回避ソリューションセミナー:パナソニック LS社が人の密集を可視化するシステムを開発、濃厚接触者の追跡に貢献

密回避ソリューションセミナー:パナソニック LS社が人の密集を可視化するシステムを開発、濃厚接触者の追跡に貢献

パナソニック ライフソリューションズ社は、建物内の人が密集するエリアを可視化する屋内位置情報システムを開発した。屋内位置情報システムは、既にリリースしている監視カメラシステムや入退室管理システム「eX-SG」と組み合わせて使用することで、社内で感染者が出た時に濃厚接触者を追跡することができる。 導入事例:鹿島の“シチズンデベロッパー”実践例、協力会社の生産性向上と技能伝承を「Power Platform」で実現

導入事例:鹿島の“シチズンデベロッパー”実践例、協力会社の生産性向上と技能伝承を「Power Platform」で実現

協力会社の非効率な生産性と技能伝承の壁が建設業界の課題として存在する中、鹿島建設 横浜支店では、協力会社の作業効率を改善することで解決を目指すべく、Microsoft Power Platformを活用して、「工事進捗管理システム(内装・建具)」を自社の事務系社員が開発した。さらに、技能伝承をデジタル技術で代替することも見据え、2021年から現場適用を予定する「建設資材運搬システム」では、ベテラン調整係の暗黙知をデータ化する基盤の整備も検討している。建設業でのDXとシチズンデベロッパー実践のケーススタディとして、鹿島建設の事例を紹介する。 第5回 住宅・ビル・施設 Week:複数のロボットを制御するプラットフォームと非接触で乗れるエレベーター、三菱電機

第5回 住宅・ビル・施設 Week:複数のロボットを制御するプラットフォームと非接触で乗れるエレベーター、三菱電機

三菱電機は、施設内でのロボットと人の移動を効率化するビルIoTプラットフォーム「Ville-feuille」と機械室レス・エレベーター「AXIEZ-LINKs」を開発した。 プロジェクト:センサーやカメラを合計1300台搭載したスマートビル「東京ポートシティー竹芝オフィスタワー」開業

プロジェクト:センサーやカメラを合計1300台搭載したスマートビル「東京ポートシティー竹芝オフィスタワー」開業

東急不動産は、センサーやカメラを合計1300台を備えたスマートビル「東京ポートシティー竹芝オフィスタワー」を開業した。センサーやカメラで取得したさまざまな環境情報は、入居企業の社員が建物内にある施設の混雑状況確認や入居店舗が集客向上に役立てている。 導入事例:日立ビルシステムがシンガポールで公共住宅向けエレベーターで300台を納入

導入事例:日立ビルシステムがシンガポールで公共住宅向けエレベーターで300台を納入

日立製作所と日立ビルシステムは、シンガポールの公共住宅を対象にした入札で、エレベーター300台の案件を落札した。 経営トップに聞く:【独占取材】日立ビルシステム 光冨新社長「コロナ禍は戦略を見直す好機。ITの付加価値で差別化を」

経営トップに聞く:【独占取材】日立ビルシステム 光冨新社長「コロナ禍は戦略を見直す好機。ITの付加価値で差別化を」

日立のビルシステム事業を統べる新社長に光冨眞哉氏が就任した。いまだ続くコロナ禍の副産物としてリモートワークやテレワークが急速に社会全体で普及したことで、オフィスビルやワークプレースなど働く空間そのものの価値観が変わる転換点に差し掛かっている。これまでとは全く異なる社会変革に、エレベーターやエスカレーターを主力とする同社のビルシステム事業がどのように応え、ニューノーマル時代で勝ち残っていくのか。新たな舵取りを担う、光冨新社長への独占インタビューから探った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作

- 建設業の給与、2024年は0.3%減で足踏み状態 2025年の見通しは?【独自調査】

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ

- 建設資材を共同配送、各階への間配りまで一貫支援 日本通運が東京/大阪で提供開始

- トンネル覆工シート接着工の機械化施工技術を開発、下地処理と塗布工をロボットが代替 熊谷組