間違いだらけの「日本のBIMの常識」Vol.3 日本の「BIM実行計画(BEP)」の誤用から脱却せよ:日本列島BIM改革論〜建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオ(12)(2/3 ページ)

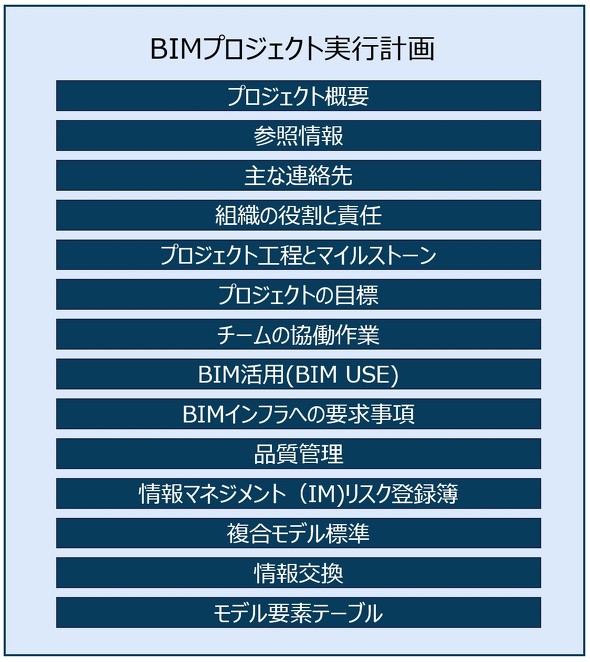

BIM実行計画は、下図のような内容で構成している。内容をみると、ISO 19650-2のBIM実行計画との共通点もあるが、根本的な概念が少し異なる。

相違点は、発注組織のEIRを前提としたものではないということと、主にBIMソフトウェアで作成したBIMモデルを対象としている点にある。例えば、プロジェクト工程、マイルストーン、プロジェクト目標などは、本来EIRで定義される内容だし、BIM活用(BIM USE)という言葉はISO 19650-2の中では出てこない。

NBIMS-US V4は、3次元のBIMモデルを中心としながらも、プロジェクト全体の情報マネジメントプロセスを体系的に定義しようとしている。日本のBIM実行計画(BEP)は、NBIMS-USの枠組みを一部参考に形成されてきたと考えられるが、プロセスマップやBIM USEの体系的な活用といった概念は十分に取り入れられていない。

補足説明しておくと、NBIMS-US V4のBEP(BIM実行計画)には、3種類のBEPが存在する。1つは、入札時に発注組織が作成する「オーナーRFP BEP(発注者からの提案依頼BEP)」。受託組織が作成するBEPの前に、発注者から提案依頼(RFP)という形で提供されるもので、ISO 19650-2にはない。

あとの2つは、応札時に提出される「プロポーザルBEP」と受託時に取り交わされる「プロジェクトBEP」で、ISO 19650-2の受託前BIM実行計画(BEP)と、(受託時)BIM実行計画(BEP)と取り交わされるタイミングは同じだ。こうした記述は、ペンシルバニア州立大学のBIM Project Execution Planning Guideにはみられないため、ISO 19650-2の情報マネジメントプロセスの概念を参考にして追加されたものだろう。ただ、BEPの二層構造、または三層構造は、日本のBIM実行計画(BEP)にはほとんど採用されていない。

国際規格ISO 19650でBIM実行計画(BEP)はどう捉えられているか

それでは、国際規格のISO 19650でBIM実行計画(BEP)がどういう位置付けとなっているかを説明する。ISO19650-2:2018(設計・施工段階の情報マネジメント)では、BIMモデルだけでなく、図面、計算書、報告書、プレゼン資料など、発注組織が要求する全ての情報成果物を対象としている。そのため、BIM実行計画(BEP)はBIMモデルやその活用に限定されず、設計・施工全体に必要な全ての情報の作成計画との位置付けだ。

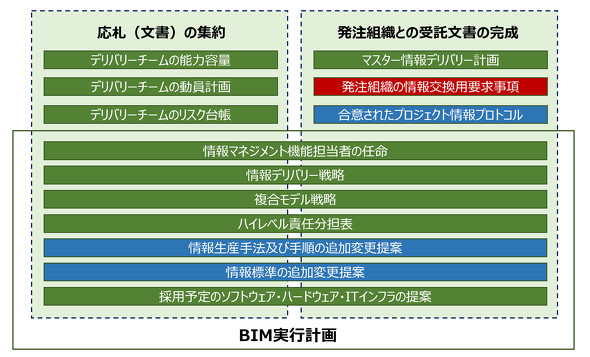

BIM実行計画(BEP)は、受託前と受託後の二層構造で、前者は応札段階の提案計画、後者は受託(契約に)基づき確定した実行計画だ。応札段階の提出物には、BEPに加えて能力/容量の証明、動員計画、リスク台帳が必須で、発注組織はこうした提出物を基に受託組織を選定する。

受託時のBEPは、契約書に組み込まれる「プロジェクト情報プロトコル」「マスター情報デリバリー計画(MIDP)」とともに、発注者の情報交換要求事項(EIR)を含んで受託文書とする。

情報プロトコルは、EIRや情報管理条件、CDE運用ルールなどを契約文書に落とし込むもので、法的拘束力を持たせる役割を担う。マスター情報デリバリー計画(MIDP)は、意思決定ポイントごとに必要な成果物、責任者、期限を明確化した情報成果物の納入リスト。

米国などのBIM実行計画(BEP)が主にBIMモデルの作成や活用に焦点を当ててきたのに対し、ISO 19650のBIM実行計画(BEP)は情報マネジメント全体の計画を対象とし、能力容量、動員計画、リスク台帳、情報プロトコル、MIDPと一体で情報の確実な納入を実現する。

このようにISO 19650のBIM実行計画は、EIR(情報交換要求事項)に対する受託組織の応答で作成した設計・施工の全業務を対象とし、米国のBIM実行計画のようにBIMソフトウェアで作られたBIMモデルを主な対象としていない。しかし、ISO 19650が、BIM実行計画(BEP)の名称を採用したのは、米国など各国のBIMガイドラインなどで既に広く浸透していた呼称を継承し、実務移行を円滑にするためだと推察できる。しかし、ISO 19650のBIM実行計画(BEP)は、従来のBIM実行計画(BEP)とは対象範囲や位置付けが大きく異なるため、従来のBIM実行計画(BEP)とISO 19650-2のBIM実行計画(BEP)の区別を明確にしておくべきだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 東京都庁が首都機能を止めずに大規模改修 省エネ化も達成した日本設計のFM手腕

- 東急建設がフル電動25トンラフテレーンクレーンを自社保有、都内施工現場に導入

- 横浜市役所跡地に33階建て「BASEGATE横浜関内タワー」完成 オフィスエリアを先行公開

- スマートビルを「育てる」大林組のプラットフォーム「WELCS place」 生成AI活用も視野に

- 下水道管路DXで行田市とNTT東日本が連携協定 ドローンとAI活用の一気通貫点検を実証

- 神宮外苑で全天候型多目的施設「新秩父宮ラグビー場」着工 最大2.5万人収容、2030年開業へ

- 清水建設「東京木工場」建て替えプロジェクトが竣工 11棟を順次解体/移転、2棟に集約

- 豪雪地帯の石狩ガスターミナルに「除雪ドローン」採用 遠隔の除雪が可能に

- 大成建設がゼロカーボンビルを核とする次世代技術研究所「T-FIELD/SATTE」を本格運用

- 超高層の建替え工期を1年以上短縮、清水建設が既存ストック活用の新地下工法を開発