BIM/CIMを進化させるゼンリンの3D地図と点群 PLATEAUとの比較や熱海災害などの現場事例:Archi Future 2024 Look Back(2/4 ページ)

計画や設計のフェーズで進む3D地図の活用

ゼンリンの3D地図データは、建設プロセス全体で幅広く使われているが、中でも活用が進んでいるのは「計画」や「設計」だ。

計画フェーズで多いのが、プレゼンテーション資料への活用だ。「BIMモデルそのものは精緻に作られていても、周囲が“白モデル”ではリアリティーに欠ける。建物の周囲環境も表現することで、施主や関係者にとって納得感のある提案が可能になる」と遠山氏は説明する。

建物モデルにゼンリンの地形データや周辺建物の3D情報を重ねることで、より現実に近い完成イメージを提示できる。こうした工夫が、合意形成やプレゼンの説得力強化につながる。

設計フェーズでは、熱流体解析ソフトへの取り込みによる風や熱の流れのシミュレーション、DXF形式による地形情報など、解析用途での活用が広がっている。初期段階で敷地の高低差や周辺地形を把握する手掛かりとしても重宝されている。

ユーザー企業の声では、プレゼン資料にゼンリンのデータを用いた建設会社からは、「資料のクオリティー向上につながった」との評価が寄せられた。また、「周辺環境に汎用データを活用することで、設計本体に注力することができた」との感想もあったという。

他にも、マンション配置検討時の風の数値流体シミュレーションや自治体の新庁舎建設での周辺環境への影響評価など、設計初期段階の意思決定支援としての利用も広がっている。

PLATEAUとゼンリンのデータとの違い

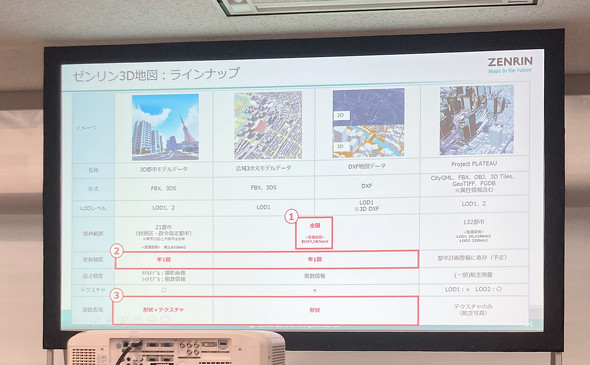

遠山氏は講演で、国土交通省が主導する日本全国の都市3Dモデル化プロジェクト「PLATEAU(プラトー)」と、ゼンリンの3D地図データとの違いについても整理した。

LOD(詳細度)は、PLATEAUがLOD1〜4を対象としているが、ゼンリンはLOD1と2に絞っている。その上で遠山氏は、対象範囲、更新頻度、道路表現の3点で、ゼンリンのデータに優位性があると主張する。

LOD1の対象範囲では、PLATEAUは132都市に限定しているのに対し、ゼンリンは簡易モデルながら全国をカバー。更新頻度では、PLATEAUは都市整備計画に準拠して不定期更新だが、ゼンリンは年1回の更新。道路表現では、PLATEAUはテクスチャのみの表現だが、ゼンリンはテクスチャと形状での詳細な道路表現が可能だ。

一方で遠山氏は、PLATEAUの強みとして「航空測量による高精度な高さ情報」を挙げ、「それぞれの特性を踏まえた上で、ゼンリンとPLATEAUのデータを組み合わせて使っているケースもある」と続けた。

ゼンリンは点群の取得代行、点群データの処理、3Dモデル化といった一連のソリューションを展開しているが、その中で点群データ処理を担うのが、2024年4月にゼンリングループに加わったローカスブルーだ。遠山氏は「点群データはノイズが多く、エリア分けなどが煩雑になりがち。そうした処理に強みを持つのが、ローカスブルーのScanXだ」と紹介し、第2部のローカスブルーへとバトンタッチした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- 建設業の給与、2024年は0.3%減で足踏み状態 2025年の見通しは?【独自調査】

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作

- 建設資材を共同配送、各階への間配りまで一貫支援 日本通運が東京/大阪で提供開始

- トンネル覆工シート接着工の機械化施工技術を開発、下地処理と塗布工をロボットが代替 熊谷組