“はかる”技術でドローン測量を進化させてきたアミューズワンセルフの歩み:第7回 国際 建設・測量展(2/3 ページ)

SfMを超える精度と突破力のレーザーシステム

続いて冨井氏は、ドローン搭載型レーザーシステムの必要性に言及した。近年、ドローンに標準搭載された高性能カメラを使い、撮影画像から立体モデルを生成するSfM(Structure from Motion)技術が普及している。

だが冨井氏は「工事現場では有効な方法だが、測量では限界がある。測量は地面を測る仕事だ。SfMでは樹木の上部は捉えられても、樹冠下の地表までは測れない。地表面まで確実に捉えるためには、毎秒数十万〜数百万点を照射し、多エコーを取得するレーザーシステムが必要だ」と説明した。

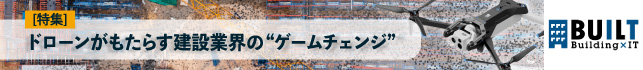

冨井氏によれば、ドローン搭載レーザーシステムに求められる要件は4つ。第1に「計測スピード」。1秒間に何万回照射できるかが点群密度を決め、密度が高いほど地形の再現性が高まる。スピードが上がれば飛行速度を上げて効率化も可能だ。

第2に「距離精度」、第3に「姿勢精度」。測定距離や機体姿勢が不安定であれば、成果物の精度は著しく低下する。

そして第4が「手軽さ」。準備や段取りに時間がかからず、すぐ作業に入れることだ。

冨井氏は「高性能でも大型で取り扱いが煩雑では普及しない。目指すのはトヨタのプリウスのように、小型で扱いやすく、普段使いできる存在」と語った。

TDOTの挑戦「“国内初”からグリーンレーザーへ」

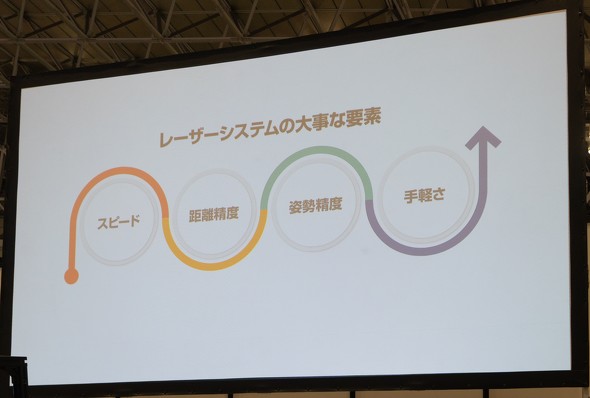

アミューズワンセルフのドローン搭載型レーザーシステム「TDOT」が登場したのは2013年。当時の社内調査では「国内初のレーザースキャナーシステム」とされた。

最初はドローン一体型だったが、2015年にはユニット化を実現。翌2016年にDJIが大型ドローン「Matrice 600 Pro」を発表すると、レーザーシステムの搭載が一気に広がった。さらに同年には、最適軌跡解析をクラウドで自動処理できる仕組みも整備し、ユーザー層を拡大。2017年には計測速度を大幅に向上させた「TDOT PLUS」を市場投入した。

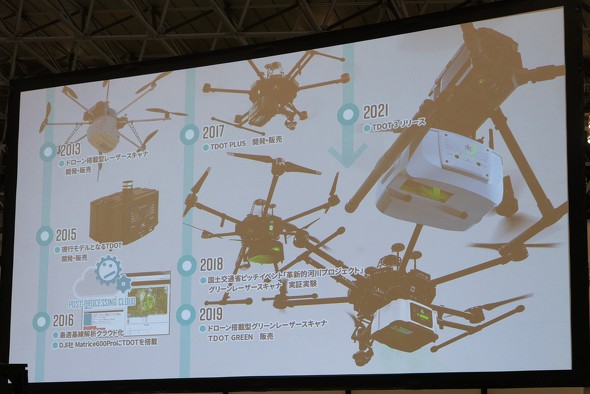

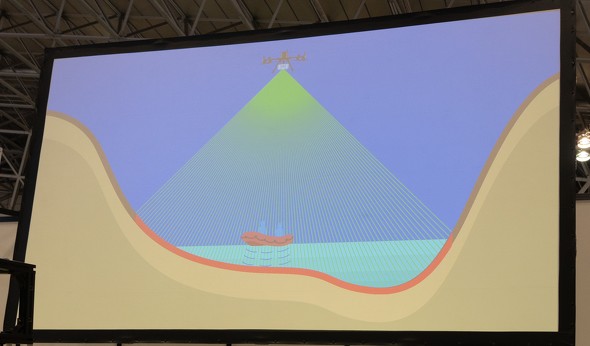

そして2019年、ドローン搭載型グリーンレーザースキャナー「TDOT GREEN」をリリースする。「多くのドローン搭載レーザーシステムは近赤外線を用いるが、それでは濡れた路面や河川/海岸の水底は測れない。一方、緑色光線を用いるグリーレーザーは、水に吸収されにくく、水面と水底を同時に測量できる。雨後の濡れた路面や暗色の対象物にも対応する。理論値では、澄んだ水域なら高度50メートルから13.5メートル、100メートルからでも約10メートルの深さまで計測できる」(冨井氏)。

また冨井氏は、従来主流のマルチビーム音響測深とグリーンレーザーを比較し、「マルチビーム音響測深は水質が濁っていても測れるが、浅瀬や水際では測量幅が限られ、船舶やラジコン艇が侵入できない場合もある。グリーンレーザーを搭載すれば、浅い水域や水際といったマルチビームが苦手とする領域を補完できる」と、グリーンレーザーの優位性を示した。

グリーンレーザーに着目したきっかけは、国土交通省から「ドローンで地上だけでなく水底も測れないか」との要請を受けたことだ。2018年には国交省の革新的河川管理プロジェクト「陸上・水中レーザードローン」に参画し、開発に成功。2021年にはDJI「Matrice 300 RTK」に対応するバージョンが完成し、現在までに国内外で100台以上が稼働しているという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ