3D化と空間情報解析の“下水道DX”でインフラ老朽化に挑む 八潮道路陥没で実績【Liberaware解説】:建設DX研究所と探る「建設DX最前線」(5)(2/3 ページ)

下水道の維持管理が抱える現状の課題

老朽化する社会資本の1つに下水道が挙げられます。報道でもみられるように、道路陥没事故などは増加しています。全国の下水道管路の総延長は約50万キロ。標準耐用年数(50年)を超えた管路は約4万キロ(7%)、10年後には約10万キロ(20%)、20年後には約21万キロ(42%)に増加するとされています。また、下水処理場(約2200カ所)のうち、90%以上が機械/電気設備の耐用年数(15年)を超過しており、下水道管、下水処理場ともに老朽化が深刻な問題です。対して、人口減少による維持管理費用の減少や技術職員の不足など、維持管理体制の脆弱化が大きな課題となっています。

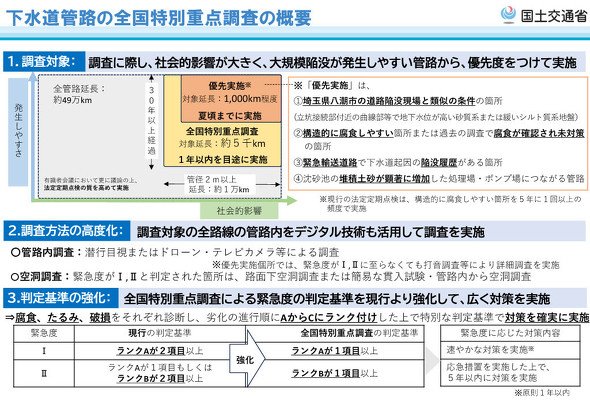

2025年1月の八潮市道路陥没事故、3月の秋田県男鹿市での管路補修工事中の事故などを踏まえ、国交省は3月に「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」を設置し、「埼玉県八潮市で発生した大規模な道路陥没を踏まえた下水道管路の全国特別重点調査の実施について(提言)」を発表しています。対象は30年以上経過した管路で、2025年夏ごろまでに延長1000キロ程度、「全国特別重点調査」対象では延長約5000キロを「優先実施」対象として1年以内を目途に調査するとしています。

※全国特別重点調査:八潮市道路陥没事故を受け、国交省が地方公共団体に実施を要請した下水道路の調査(国交省「有識者委員会の提言を踏まえ『下水道管路の全国特別重点調査』の実施を要請します」)

※第7回 下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会「資料2 管路メンテナンス技術の高度化・実用化に向けた取組方針について」

下水道DXの取り組み

特別重点調査の中では、「調査方法の高度化」として「調査対象全路線の管路内をデジタル技術も活用して調査を実施」することが明記されており、これまでの潜行目視やテレビカメラ車と合わせてドローンによる調査が挙げられています。

Liberawareでは下水道DXにも取り組んでおり、2023年に発売した小型ドローン「IBIS2(アイビスツー)」は、地下空間など非GPS環境下の点検に対応します。

国交省からの実施要請に基づいた北九州市の「全国特別重点調査」、千葉市の「トライアル発注認定事業」の点検業務では、新型距離計測機器を使用した実証実験にも取り組んでいます。

八潮市道路陥没事故では下水管内部で行方不明となっていたトラックの運転席部分を発見し、その後の調査にも協力しています。また、2025年3月の神戸市での実証実験では、ドローン侵入地点から対象物まで正確な距離測定を実現しました。

Liberawareは下水道の維持管理の効率化/安全化を目的とした国交省の応用研究プロジェクトにも採択され、CalTa(カルタ)との共同で「デジタルツインと小型ドローンによる下水道管点検のDXソリューションの開発」を進めています。特に「狭小空間での点検困難」「有毒ガスによる作業員の健康リスク」「点検データの網羅性/経年変化の把握の難しさ」の解決に重点的に取り組んでいます。プロジェクトでは、デジタルツイン技術を導入し、ドローンでの撮影映像とセンサーデータの可視化(=3Dモデル化)、デジタル空間での点検結果一元管理、異常検知や経年変化の分析を実施しています。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ