八潮の道路陥没事故はAI活用で防げたか? “予防保全”を実現する土木学会の最新研究【土木×AI第34回】:“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(34)(2/2 ページ)

ドラレコでわだち検出やLSTMで損傷判定

道路表面の沈下を走行車両から計測する技術も進歩しています。本来道路の維持管理に役立てるための計測ですが、陥没予知に貢献する情報が得られる可能性があります。

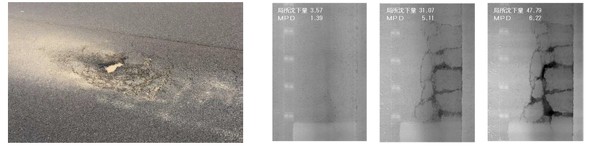

文献5では、下図左のような道路のポットホールを予知することを目的に、光切断法を用いて下図右のように路面形状データの推移を計測しています。計測結果にニューラルネットワークを適用することで、ポットホールの発生リスクを評価しています※5。

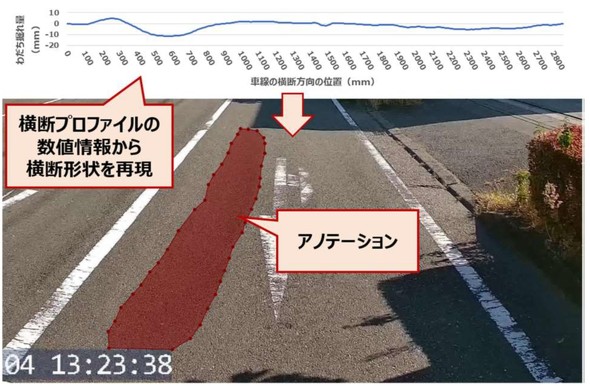

路面性状調査の結果を利用した機械学習で、下図のようにドライブレコーダーで得られる画像から、約10ミリ以上のわだち掘れ箇所を抽出している研究が報告されています※6。このようにドライブレコーダー画像からも沈下を検知できる可能性があることが分かります。

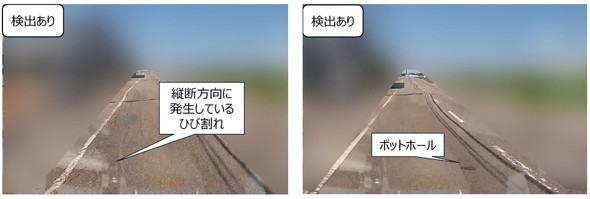

文献7では、走行する車両上で計測された加速度に、連載10回でも触れた時系列分析に強い「LSTM(Long Short Term Memory)」を適用して損傷を判定しています※7,8。検出された損傷区間の道路の状態の例が下図です。

このように画像や加速度など多様なデータを利用して、道路の表面状態や沈下を監視する技術が開発されています。

※8 「自然災害を未然に防ぐAI研究 降雨量や斜面崩壊を“LSTM”で予測【土木×AI第10回】」BUILT

下図は水道の例ですが、AR技術によって道路表面上から地下の状態を可視化している例です※9。地表の道路状態と見えない地下の管路や空洞の情報を重ねて見ることができれば、下水管と地表で発生している損傷や沈下などの位置関係が判明し、陥没の予知に向けて有用な知見が得られます。このような重畳や分析の基盤となるデジタルツイン技術の発展も、インフラの予防保全では重要となります。

老朽化した下水道などを起因とする道路陥没事故の防止で、AIの活用場面としては、まず下水管自体の点検や地下の空洞検知、地表の沈下の計測など、点検や計測の高度化が考えられます。また、地下の状態を含めて、現実空間に重ね合わせて可視化するデジタルツイン技術も有効です。さらに、管路の構造特性や交通量など多様なデータから陥没を予測する研究も進められており※10、今後ここで取り上げたような各種データを加えて拡充して分析していくことで、より高い精度と信頼性で予測が実現すると期待されています。

関連記事

デジタルツイン:山岳トンネル工事現場を仮想空間に再現、西松建設がデジタルツインプラットフォーム構築

デジタルツイン:山岳トンネル工事現場を仮想空間に再現、西松建設がデジタルツインプラットフォーム構築

西松建設は、山岳トンネル工事の現場全体の状況をリアルタイムにバーチャル空間上に再現する「山岳トンネルデジタルツインプラットフォーム」を構築した。 ドローン:「屋内外双方」のAI自動航行ドローンを2025年7月から提供開始、ドローン・ジャパンとGMO

ドローン:「屋内外双方」のAI自動航行ドローンを2025年7月から提供開始、ドローン・ジャパンとGMO

ドローン・ジャパンは、AI画像解析機能を搭載した屋内自動航行対応ドローン「Indoor Quick 2.0」の提供を開始する。GMO AI&ロボティクス商事と連携し、自動航行ソリューションをカスタマイズして販売する。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(33):AIが“快/不快”の感情で景観を評価 インフラ整備前の社会調査にAIを活用【土木×AI第33回】

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(33):AIが“快/不快”の感情で景観を評価 インフラ整備前の社会調査にAIを活用【土木×AI第33回】

連載第33回は、道路の交通量調査など、インフラ整備前によく実施されている社会調査に、LLMや深層学習などを活用した土木学会の論文を解説します。 安全衛生:健康見守りAIが改正労働安全衛生規則に対応

安全衛生:健康見守りAIが改正労働安全衛生規則に対応

アドダイスは、健康見守りAIソリューション「ResQ AI」が、2025年6月1日に施行された改正労働安全衛生規則の対応について発表した。 2025年度建設計画:東急が2025年度鉄道設備に482億円 田奈駅や宮崎台の改修、四足ロボの設備点検など

2025年度建設計画:東急が2025年度鉄道設備に482億円 田奈駅や宮崎台の改修、四足ロボの設備点検など

東急電鉄は、2025年度の鉄道事業設備投資で総額482億円を計上した。桜新町駅や田奈駅、宮崎台駅のリニューアル、たまプラーザ駅付近のトンネルや鶴見川橋梁の老朽化した土木構造物更新に加え、四足歩行ロボットによる電気設備点検や車両検査の高度化や効率化を図る。 スマートメンテナンス:デジタル画像とAIで橋梁点検効率化、キヤノンが大田区らと実証

スマートメンテナンス:デジタル画像とAIで橋梁点検効率化、キヤノンが大田区らと実証

キヤノンと東京都大田区、東京科学大学は共同で、デジタル画像とAIを活用した橋梁点検手法の有用性を実証した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給