「i-Construction 2.0」を国交省が発表、2040年に建設現場の生産性1.5倍へ:スマートコンストラクション(2/2 ページ)

ICTによる施工支援から自動化施工へ転換 3つの柱で推進

国交省は2016年度から、ICTの活用などにより建設生産プロセス全体の生産性向上を図る「i-Construction」を推進してきた。これまでのi-Constructionでは、建設現場の生産性を2025年度までに2割向上させることを目標に掲げていた。直轄事業では既に、ICT施工による作業時間の短縮効果による生産性向上比率が、2022年度に21%(2015年度比)となるなど、想定を上回る成果が挙げられている。

しかし今後、災害の激甚化/頻発化やインフラ老朽化を背景に、社会資本の整備/維持管理に関するニーズは増加することが見込まれる一方で、2024年度には生産年齢人口が約2割減少することが予測されている。そこで、国交省はi-Constructionの取り組みをさらに進化させ、建設現場の省人化対策を強化することとした。

i-Construction2.0で掲げる3つの柱のうち、施工のオートメーション化ではまず、建設機械のデータ共有基盤の整備や安全ルールの策定など、自動施工の環境整備に取り組む。これに加え、遠隔施工の普及拡大やAIの活用などにより施工の自動化を推進する。

施工を自動化することで、1人のオペレーターが遠隔で複数の建設機械を操作できるようになり、危険な現場でも人的被害が生じるリスクを低減すると同時に、生産性の向上にも貢献する。今後5年程度の短期的には現場取得データをリアルタイムに活用する施工の実現を、10年をめどとする中期的には大規模土工などの一定の工種/条件下での自動施工の標準化を目指す。また、11年以上先の長期目標として、大規模現場での自動施工、最適施工を実現することを掲げた。

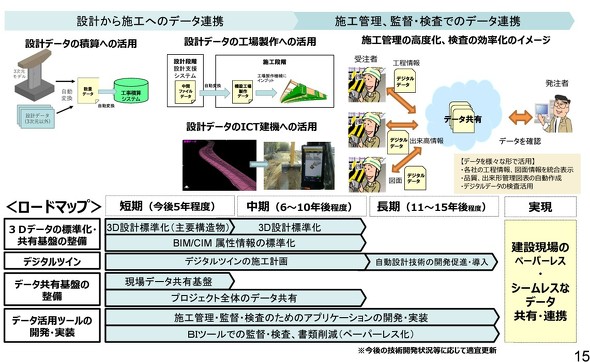

データ連携のオートメーション化では、BIM/CIMデータの製造・施工などの工程への活用を見据えた設計環境や属性情報の標準化と、発注者も含むデータ共有基盤の整備に取り組む。他にも、現場データ活用によるペーパーレス化や施工の管理/監理を高度化するアプリ開発に加え、将来は設計自動化技術の研究にも着手する。

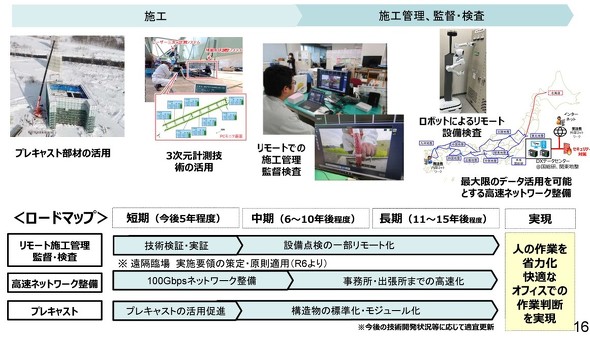

施工管理のオートメーション化では、リモートでの施工管理や監督検査により省人化を推進するとともに、有用な新技術などを導入して現場作業の効率化を推進する。また、プレキャスト部材の積極活用し、インフラ構造物のモジュール化建設を目指す。

国交省はi-Construction 2.0の2024年度の取り組みとして、施工現場での遠隔施工の試行や、自動施工の安全ルールを実現場に適用する試行工事などを実施する。また、異なるメーカーの建設機械でもユーザーが同じプログラムで動作させることが可能な基盤整備、大容量データを円滑に利用できる環境整備などについても、産学官が連携して推進する。

関連記事

産業動向:電設業界初、特定技能制度で外国籍社員を採用 関電工

産業動向:電設業界初、特定技能制度で外国籍社員を採用 関電工

関電工は、電気設備工事業界で初めて特定技能制度を活用し、フィリピン国籍の14人を屋内線技能職社員として採用した。 建機自動化:新丸山ダムの盛土工事で計画〜建機施工〜品質管理の自動化に成功、大林組

建機自動化:新丸山ダムの盛土工事で計画〜建機施工〜品質管理の自動化に成功、大林組

大林組は施工計画から品質管理までを自動化する「統合施工管理システム」を開発した。新丸山ダム工事に適用し、複数建機の自律運転による盛土施工と計測ロボットを使った品質管理を行う実証施工に成功した。 スマートメンテナンス:インフラ構造物の点検/診断を2種類のツールで効率化、IHIがスマホ点検とAI診断開発

スマートメンテナンス:インフラ構造物の点検/診断を2種類のツールで効率化、IHIがスマホ点検とAI診断開発

IHIグループは、インフラ構造物の点検/診断作業の支援を目的に、橋梁の定期点検を効率化するスマートフォンシステム「スマホ点検士」と、AIを活用してコンクリートの劣化を診断する「AIcon診断サービス」の提供を開始した。 BUILTトレンドウォッチ(3):BIM objectとは?【BIMはじめの一歩編】

BUILTトレンドウォッチ(3):BIM objectとは?【BIMはじめの一歩編】

野原グループが運営する「BuildApp News(ビルドアップ ニュース)」とBUILTがコラボした本連載「BUILTトレンドウォッチ」では、建設DXの実現に向けた基礎知識から、法令動向、最新技術など、旬なキーワードをピックアップして解説します。 メンテナンス・レジリエンスTOKYO2023:エンジン発電で“11時間半飛行”するドローン アミューズワンセルフの「はかる」に特化した製品開発

メンテナンス・レジリエンスTOKYO2023:エンジン発電で“11時間半飛行”するドローン アミューズワンセルフの「はかる」に特化した製品開発

日本の災害では、有人のヘリコプターでは対応できないケースが多いとされている。家のすぐ裏で斜面が崩れる被害が多い日本では、ヘリコプターを飛ばすことでさらなる崩落を誘発する危険性がある。こうした災害現場の現状把握に、ドローンは有効となる。 BIM×FMで本格化する建設生産プロセス変革(1):【BIM×FMの新連載】BIMは建物のデジタル情報の宝庫 なぜFMで活用されていないのか?

BIM×FMで本格化する建設生産プロセス変革(1):【BIM×FMの新連載】BIMは建物のデジタル情報の宝庫 なぜFMで活用されていないのか?

JFMA(日本ファシリティマネジメント協会)の専務理事 成田一郎氏の連載を受け継ぎ、新たにBIMとFMのテーマで、筆をとることとなった。本連載では、FMとデジタル情報に軸足を置き、建物/施設の運営や維持管理分野でのデジタル情報の活用について、JFMAの「BIM・FM研究部会」に所属する部会員が交代で執筆していく。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 長期優良住宅認定、新築戸建ての3割まで拡大 新築の累計は159万戸に

- 住宅営業の成約率が上がる間取りを“3分で提案” 土地形状に応じてAIがプランを検索

- 1日掛かりの現況調査が2時間に 鳥取県の地場ゼネコン「美保テクノス」がMatterport導入

- 住友林業、環境配慮型の不動産開発を手掛ける合弁会社をイギリスで設立

- 「上期の建設市場は全月で前年同月を上回る、下期は民間工事も復調か」建設HRレポート

- 3DCAD変換を3DHTMLに変換する「SmartExchange Desktop」、オフラインでも使用可

- 大東建託のZEH賃貸住宅、累計契約戸数が10万戸に到達

- 日建設計、AIと人や社外との「共創」掲げる新5カ年計画 ソフトバンクとの合弁で来春ビルOS提供

- 高性能断熱材「TIISA」使用した断熱塗料を外皮に採用、鴻池組が長期性能評価実験

- “BIMの常識”を問い直す寄稿から万博ガンダムまで 2025年「BUILT」記事ランキング