土砂崩落やインフラ点検などで最適化するためにAI性能を評価するには?【土木×AI第13回】:“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(13)(2/2 ページ)

未検出や誤検出をなくすためには、適合率や再現率に注目

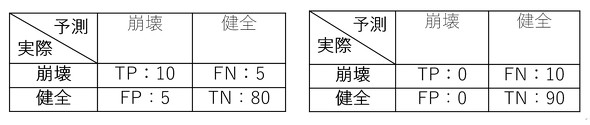

それでは簡単な例で考えてみましょう。以下の4例では、正解率は全て90%で同じとなっています。例1では、崩壊と予測されたサンプルは現実でも崩壊しているので適合率は100%ですが、健全と予測されたものにも崩壊しているサンプルが含まれているため、再現率は50%になっています。

また、例2には未検出はありませんが、崩壊と予測されたもののうち、半数は健全なので適合率は50%。例3は誤検出/未検出とも同数が含まれており、適合率/再現率とも66.7%となります。

このように、同じ正解率でも適合率や再現率は、さまざまの値をとることがあります。未検出をなくしたければ再現率、誤検出をなくしたい場合には適合率に注目する必要があります。

ここで、最初に示した航空写真をもとにした土砂災害検出結果を改めて見てみましょう。実際には、写真全体の面積に対し、土砂崩壊している面積はかなり小さいのが普通です。もともと実際に崩壊しているサンプルが健全のサンプルに比べて圧倒的に少ない「データの不均衡」が生じていると、例4のように、単に全て「健全」と推定するだけで高い正解率となってしまいます。

データの不均衡は、災害では一般的ですし※4、インフラ点検にAIを適用する際も、構造物全体からみれば損傷が発生している部位はごく一部でしかありません※5。そのため、データの不均衡があるインフラや防災に関する問題では、適合率や再現率が一層重要となります。

冒頭の例のようなセマンティックセグメンテーションやバウンディングボックスなどの物体検出AIの精度を評価するには、下図のようなIoU(Intersection over Union)という考え方も有効です。

実際の領域と予測された領域の重なり合う部分の面積の割合を表したもので、完全に重なると100%となります。上の例1〜3では、FNやFPの分布が異なりますが、TPの占める割合は同じなのでIoUは全て50%という同じ値になっています。一方で、全て健全と予測している例4では0%となっています。

AIの評価には、他にも、特異度やF値などの指標も用いられます。いずれも、混同行列から導かれるもので、適合率(precision)と再現率(recall)の考え方が基本となります。対象や問題に適した定量的な評価を行うことで、AIの開発をより効果的で効率的に行うことができるようになるのです。

関連記事

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(12):【第12回】「見えないものを見る」AIとセンシング技術の可能性

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(12):【第12回】「見えないものを見る」AIとセンシング技術の可能性

連載第12回は、AIとセンシング技術を組み合わせて、肉眼では見えないインフラ構造物の内部を調べる新たな手法について解説します。 ICT:建設現場での電力使用量を集計・分析するシステムの実装を開始、大成建設

ICT:建設現場での電力使用量を集計・分析するシステムの実装を開始、大成建設

大成建設は、建設現場での電力使用量をリアルタイムに集計・分析して、CO2排出量を把握するシステム「T-CARBON E-Site」を開発し、2022年1月に建設現場への実装をスタートした。これにより、土木・建築作業所の詳細な電力需要を調べられ、再生可能エネルギーの活用など最適な電力調達を実現するとともに、顧客のニーズを反映しながら、建設段階でのCO2排出量削減に関する取り組みが行えるようになった。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(11):【第11回】“スマートシティー”を実現するAI、車種別の交通量解析など最新研究

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(11):【第11回】“スマートシティー”を実現するAI、車種別の交通量解析など最新研究

連載第11回は、産業の枠を超えて広がりをみせる“スマートシティー”の分野で、AIの最新研究を紹介します。 産業動向:施工管理は減少、dodaが2021年コロナ禍の職種別「平均残業時間」調査

産業動向:施工管理は減少、dodaが2021年コロナ禍の職種別「平均残業時間」調査

転職サービス「doda」が行った2021年コロナ禍の職種別「平均残業時間」の調査によると、デジタル化の拡大などにより「施工管理」の残業時間は前回より5.1時間減ったことが分かった。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(10):【第10回】自然災害を未然に防ぐAI最新研究、降雨量や斜面崩壊を“LSTM”で予測

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(10):【第10回】自然災害を未然に防ぐAI最新研究、降雨量や斜面崩壊を“LSTM”で予測

連載第10回は、自然災害の被害を未然に防ぐためのAI活用例として、水位や降雨量の予測などの最新研究を紹介します。 A-Styleフォーラム Vol.8:Microsoftが提言するニューノーマル時代のクラウド化メリット、「目からウロコ!これからのクラウド活用術」<前編>

A-Styleフォーラム Vol.8:Microsoftが提言するニューノーマル時代のクラウド化メリット、「目からウロコ!これからのクラウド活用術」<前編>

住宅用3DCADメーカー福井コンピュータアーキテクトは2021年10月1日、Webセミナーイベント「A-Styleフォーラム Vol.8」を開催した。建築分野におけるクラウド活用をメインテーマに、日本マイクロソフトによる基調講演をはじめ、指定確認検査機関の建築確認申請電子化の解説、実力派設計コンサルによる設計効率化テクニックの紹介など、多彩かつ充実した3時間となった。前・中・後編と3回に分けてお送りするうち、前編の今回はオープニングセッションと日本マイクロソフトの基調講演を中心にレポートする。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給