“物流クライシス”を全プレイヤーが関わるプラットフォームで解決、大和ハウスらが支援:物流施設のデジタル変革(2/3 ページ)

2023年までに物流情報をデジタル化

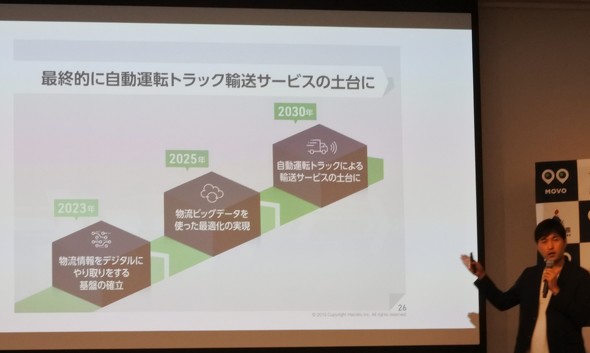

問題をクリアにするために佐々木氏は、「全てのプレイヤーが関わるデジタルプラットフォームが不可欠。Sharing Logistics Platformの構想では、2023年までに物流情報をデジタル化させて、市場を“Socety 4.0”にまで進化させる。その先の2025年には物流ビッグデータを用いた最適化の実現、2030年には自動運転トラックを導入した高速道路での輸送サービスの土台を構築していく」とロードマップを示した。

プラットフォームとなるMOVOは、他システムとAPI連携する多様なアプリケーションと、データを蓄積するプラットフォームで構成され、現時点での機能としては、待機時間を解消する「納品予約」、IoTデバイスをトラックに載せリアルタイムで位置情報を確認する「配送計画」、手の空いている運送会社を手配する「配送マッチング」がある。

将来は、運賃のダイナミックプライシングをはじめ、入出荷データ分析に基づく共同配送、積載量や稼働率を考慮した適切な配車などが可能なアプリを開発していく。佐々木氏は「最優先に取り組むのは、電子納品書。紙から脱却し、デジタル化することで、商慣習自体にも変化がもたらされるはずだ」とした。

これまでのMOVOの実績は、2018年からイオンやセブン&アイ・ホールディングスの拠点でも採用され、2018年8月の500拠点から、2019年3月には1800拠点へとユーザーが拡大。月間のトランザクション(取引きされるデータの処理単位)も過去1年間で5倍強になったという。今後の計画では、2023年8月には国内の10%を占める500万件弱のトランザクションをカバーし、ユーザー件数は国内の3分の1となる3万拠点を目標に掲げる。

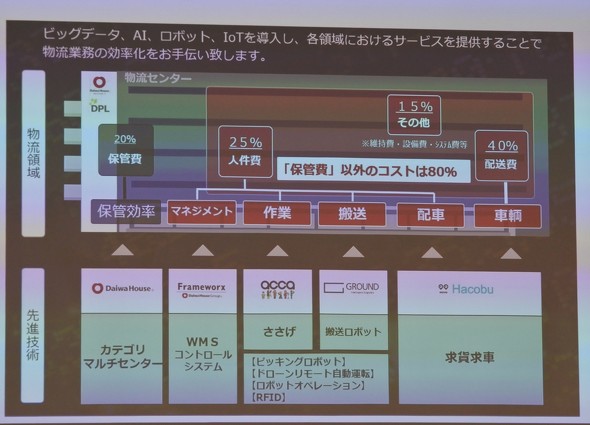

Hacobuをバックアップしている大和ハウス工業では、取締役 常務執行役員 建築事業担当・浦川竜哉氏(ダイワロジテック代表取締役社長)が、「物流倉庫のコストは、賃料が2割で、それ以外の人件費や配送費を含む保管費に8割が費やされている。この配送費の部分を抑え、業界の課題を解消するのがHacobuの役割だ」と要望。

「近年、トラックの6割はカラで走っているのが実情だが、その一方、配送ニーズは、以前の明日着くから、いまでは今日中に着くと、よりスピードが求められている。加えて少ロット・多品種への対応も必要となっている。こうした需要に応じるために、当社の運営するマルチテナント型物流施設“DPL”240棟の全てにMOVOを導入していく」(浦川氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- 建設業の給与、2024年は0.3%減で足踏み状態 2025年の見通しは?【独自調査】

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作

- 建設資材を共同配送、各階への間配りまで一貫支援 日本通運が東京/大阪で提供開始

- トンネル覆工シート接着工の機械化施工技術を開発、下地処理と塗布工をロボットが代替 熊谷組

大和ハウス工業・浦川竜哉氏

大和ハウス工業・浦川竜哉氏