旧耐震物件で環境性能認証の取得は難しい? 図面がない築50年のホテルでもBELS認定:「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(4)(2/2 ページ)

BELS認証のランクを上げるポイント

環境性能認証を取得するからには、少しでも高いランクを目指したいと考える方は多いでしょう。そのためには、最新技術や高性能設備を導入する必要があると思われがちですが、実は既存の技術を活用するだけでもランクアップは可能です。ここではBELSを例に、評価を上げるポイントを紹介します。

住宅では、空調や照明の高効率化でエネルギー消費性能を改善しながら、高性能な断熱材やサッシを採用して断熱性能を高めるのが基本です。しかし、全ての設備を高性能にするのは、コストを考えても現実的ではありません。そのため、床暖房や給湯暖房機のようにエネルギー消費が多く、省エネ指標を悪化させる機器の使用を避けるだけでもランクアップにつながります。

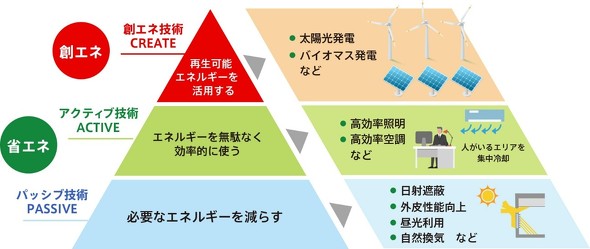

非住宅でランクを上げたい場合は、環境省が公開している「ZEB PORTAL」の「ZEBを実現するための技術」の考え方が参考になります。「パッシブ技術」「アクティブ技術」による省エネに加え、「創エネ技術」を組み合わせて全体の数値を改善するというものです。

パッシブ技術は、エネルギー消費を減らす技術で、高性能な断熱材の活用などで室内外の温度差を防ぎます。アクティブ技術は、エネルギー効率を高める技術で、LED照明などの省エネ性能の高い設備を使用してエネルギー消費を抑制します。創エネ技術は、再生可能エネルギーを活用する技術で、太陽光設備やバイオマス発電によりエネルギーを創出します。

汎用技術を活用したランクアップ方法

ここまでの解説で、やはり高いコストをかけて、最新技術/設備を導入することが不可欠だと感じたかもしれません。ですが、高性能設備を導入しなくてもBELSの評価を上げることは可能です。BELSで最高ランクを取得し、ZEBまで取得した既存建築物の中には、汎用技術を組み合わせて実現した成功例も多数あります。

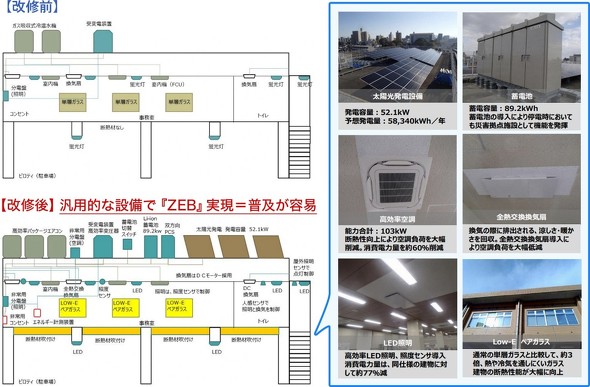

環境省のZEB PORTALで公開している久留米市環境部庁舎の事例では、汎用技術の断熱材吹付けや窓ガラス交換による外皮断熱強化、空調設備のダウンサイジング、LED照明、蓄電池の設置などにより、ZEBを実現しています。

設備のダウンサイジングとは、必要以上に高性能な設備を適切な性能のものに見直すことです。新築時は性能不足を避けるために、建築物の規模や使用実態に見合わない高性能設備を導入する傾向があります。後で実際の使用実態に合った設備に変更することで、ランニングコストだけでなく、イニシャルコストも抑えられます。仮に照明が必要以上に明るい場合、適正な光量の照明に交換するだけでも数値が改善する可能性があります。

既存建築物で環境性能認証を取得するのは、主にコスト面で難題と思われがちです。しかし、建築費高騰や省エネ適合性判定による手間の増加により、新築のハードルが上がっていることから、既存建築物の活用が注目されています。

環境省が紹介しているように、汎用技術を活用すれば、コストをそれほどかけずに環境性能認証を取得することも可能です。コスト面で悩んでいるのであれば、一度シミュレーションを行うなど、一歩踏み込んだ検討をされてはいかがでしょうか。

著者Profile

尾熨斗 啓介/Keisuke Onoshi

環境・省エネルギー計算センター(運営会社:HorizonXX)代表取締役。

日本大学 理工学部 建築学科、日本大学大学院 理工学研究科 不動産科学専攻卒業後、大手日系証券会社に入社。不動産ファンドアレンジメントやREIT主幹事業務に従事する。その後、大手外資系証券会社で同様の業務に従事。2012年に独立し、HorizonXX(ホライズン)代表取締役に就任。2019年に「環境・省エネルギー計算センター」のビジネスを開始。

現在、建築物の省エネ性能が基準を満たしているかどうか調べる「省エネ計算業務」を引き受け、国の政策推進に貢献する「環境設計士」という新たな職業の確立を目指し、年間約1000件の省エネ計算/環境性能認証取得サポートを請け負う。

近著に『環境性能認証に対応できる「不動産・建築ESG」実践入門』(日本実業出版社)。

★連載バックナンバー:

本連載では、環境・省エネルギー計算センター 代表取締役の尾熨斗啓介氏が、省エネ基準適合義務化による影響と対応策、建築物の環境認証などをテーマに執筆します。

関連記事

FM:北海道「ZEB Ready」校舎にクラウド型中央監視システム スマホ操作で教員負担軽減

FM:北海道「ZEB Ready」校舎にクラウド型中央監視システム スマホ操作で教員負担軽減

内田洋行は北海道中富良野町に開校予定の義務教育学校「なかふらの学園」に、クラウド型中央監視システムを構築した。校舎は北海道の小中学校で初めてZEB Ready認証を取得し、一次エネルギー消費量を60%以上削減する。 木造/木質化:大和ハウスが木造の商業施設や事業施設でBIM設計、建材積算や施工シミュレーションも可能に

木造/木質化:大和ハウスが木造の商業施設や事業施設でBIM設計、建材積算や施工シミュレーションも可能に

大和ハウス工業は、商業施設や事業施設などの木造建築物の設計業務でBIM活用を本格的に開始する。BIMツールの連携で木造建築の短時間で高精度な設計環境を構築し、建材の積算や施工シミュレーション、省エネ効果の試算も可能になる。 産業動向:建築基準法の改正に伴い、パナソニックが構造計算と省エネ計算のワンストップサービス開始

産業動向:建築基準法の改正に伴い、パナソニックが構造計算と省エネ計算のワンストップサービス開始

パナソニックは、建築基準法の改正に伴い、木造軸組工法向けの邸別構造計算と省エネ計算の代行サービスを開始する。地域の住宅会社を対象に、手間のかかる許容応力度計算による構造計算と省エネ計算サービスをまとめて請け負うことで、設計の負担を減らし、高性能住宅の提案が可能になる。 「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(3):BELS、CASBEE、DBJ GB…環境性能認証は不動産の“必須要件”になるか(後編)

「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(3):BELS、CASBEE、DBJ GB…環境性能認証は不動産の“必須要件”になるか(後編)

本連載では、環境・省エネルギー計算センター 代表取締役の尾熨斗啓介氏が、省エネ基準適合義務化による影響と対応策、建築物の環境認証などをテーマに執筆。第3回は建築物の環境性能認証について、認証を選ぶ際の判断基準や外注先選定のポイントを解説します。 「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(2):BELS、CASBEE、DBJ GB…環境性能認証は不動産の“必須要件”になるか(前編)

「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(2):BELS、CASBEE、DBJ GB…環境性能認証は不動産の“必須要件”になるか(前編)

本連載では、環境・省エネルギー計算センター 代表取締役の尾熨斗啓介氏が、省エネ基準適合義務化による影響と対応策、建築物の環境認証などをテーマに執筆。連載第2回は、不動産業界で勝ち残るカギの1つとなるグリーンビルディングと建築物の環境認証の役割について解説します。 「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(1):“着工難民”発生の懸念も 4月施行の「建築物省エネ法」を専門家が徹底解説【新連載】

「省エネ計算の専門家」が解説する建築物省エネ動向(1):“着工難民”発生の懸念も 4月施行の「建築物省エネ法」を専門家が徹底解説【新連載】

本連載では、建築物の省エネ計算や省エネ適合性判定、近年関心が高まる環境認証取得サポートなどを手掛ける「環境・省エネルギー計算センター」代表取締役の尾熨斗啓介氏が、省エネ基準適合義務化による影響と対応策、建築物の環境認証などをテーマに執筆。第1回は、施行まで1カ月を切った「改正建築物省エネ法」について、これまでの建築物省エネ化の経緯も踏まえつつ解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ