建築の省エネは削減余地が少ない“乾いた雑巾” 切り札は「エコチューニング」と「AI」:ファシリティマネジメント フォーラム2024(3/3 ページ)

自律型AIで既存建物の省エネ性能のポテンシャルを引き上げる

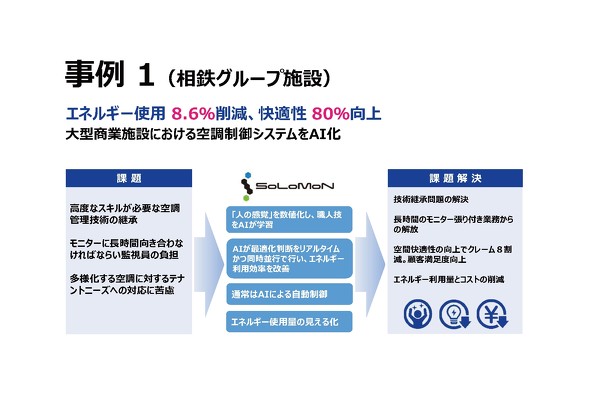

第3部は、再び伊東氏が登壇。サービス導入例を示しながら、アドダイスのソロモンテクノロジーAIの特徴について説明した。

伊東氏は、あらゆる場所にセンサーが張り巡らされ、膨大な量のデータがやりとりされる社会では、自律型AIが求められるとの認識を示した。自律型AIは伊東氏によると、「人体の自律神経のように、さまざまな情報の1次処理を一手に引き受け、環境と管理対象のクセを自ら再学習し続けるAI」のことだ。

いまや建物にもさまざまなセンサーが取り付けられており、増え続けるデータをいかに処理するかは、施設管理の現場にとって悩ましい課題となっている。施設管理室では異なるベンダーの異なる世代の製品ごとに用意されたPCとモニターが増え続け、その管理は現場の負担となっている。

伊東氏は、「現在は、現場オペレーターの職人技という属人的スキルに依存しながら運用している。大規模施設では管理エリアが広く、管理する項目も複数あるが、モニターが多すぎてローテーションして切り替えないと全てを監視できない。さらにモニターの数値をもとに、設備最適化の判断をリアルタイムかつ同時並行的に行うことは、人の力では限界がある」と指摘する。伊藤氏は、現場の課題を整理したうえで、解決できるソリューションがソロモンテクノロジーAIだと続けた。

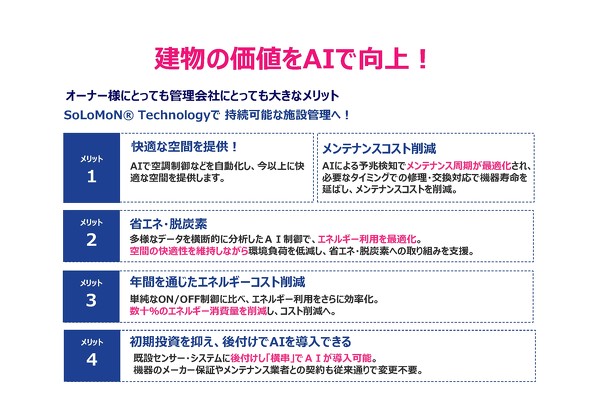

ソロモンテクノロジーAIは、既存建物の価値を向上させるソリューション。AIが空調制御などを自動化することで、空間は今以上に快適になる。予兆も検知し、メンテナンス周期を最適とするため、必要なタイミングで修理や交換などを行い、機械寿命が延び、メンテナンスコストを抑えることにつながる。

導入しやすさも特徴で、ノーコードのプログラムレスで、AIが自動で監視システムの操作を代行するため、現場の人が既存施設で稼働中の監視システムの仕組みを説明できなくても導入が可能だ。施設で収集されている多様なデータをAIが横断的に分析し、エネルギー利用を最適化することで、空間の快適性を維持しながら、環境負荷を低減し、省エネや脱炭素につなげられる。データの蓄積がない施設でも、AIの調整で、単純なオン/オフ制御に比べ、年間を通じたエネルギーコスト削減に寄与する。

センサーの種類や設備の構成は限定しない。監視システムを操作できるPCとインターネット環境があれば利用できるため、既存設備を一新する巨額のハードウェアへの初期投資は不要となる。サブスクリプションサービスなので、月額利用料のみで使えるのもメリット。

ソロモンテクノロジーAIの主な特徴。他にも、人の感覚的な「さじ加減」をゲージで見える化し、ツマミを操作するだけで「快適さ重視」か「省エネ重視」かをAIが判断する操作性の良さ、AIが現場の環境を学習し続けるため導入後に最適化が一層進んでいくという将来性などの特徴がある 出典:アドダイス、エス・ビー・エス発表資料

ソロモンテクノロジーAIの主な特徴。他にも、人の感覚的な「さじ加減」をゲージで見える化し、ツマミを操作するだけで「快適さ重視」か「省エネ重視」かをAIが判断する操作性の良さ、AIが現場の環境を学習し続けるため導入後に最適化が一層進んでいくという将来性などの特徴がある 出典:アドダイス、エス・ビー・エス発表資料既に、ソロモンテクノロジーAIを導入して効果を挙げている現場もある。横浜市の鉄道グループ施設では、エネルギー利用量を8.6%削減(冬期に限れば15.8%の削減)に成功。施設テナントからの空調に関する改善リクエストが5分の1に減り、快適性が80%向上した。

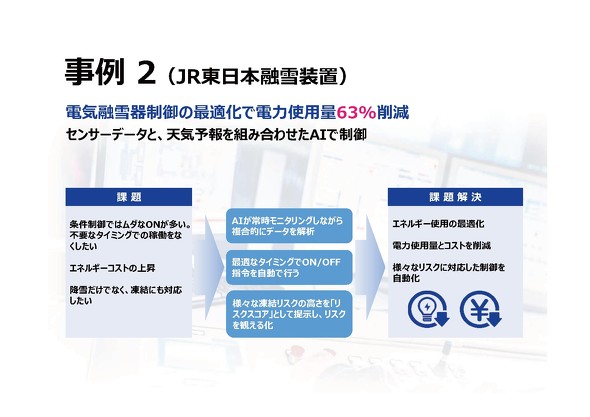

伊東氏は、現場オペレーターの匠の技をAIが継承することで、モニター張り付き業務に必要な人数の省人化に成功した事例、省エネAIを線路の融雪器制御に生かすことで電気使用量の最大63%を削減したシミュレーション結果などを紹介し、ソロモンテクノロジーAIの導入効果をアピールした。

最後に伊東氏は、建て替えが困難な既存施設にとって、ソロモンテクノロジーAIと省エネ職人が電気代の高騰や2030年の中間目標達成の切り札になることを改めて強調し、講演を締め括った。

関連記事

ファシリティマネジメント フォーラム2024:伊吹山と白糸の民間有料道路の取り組みから、道路マネジメントの未来を考える【JFMA座談会】

ファシリティマネジメント フォーラム2024:伊吹山と白糸の民間有料道路の取り組みから、道路マネジメントの未来を考える【JFMA座談会】

深刻化する老朽化や資金不足、担い手不足。課題を抱える日本のインフラは、この後どのようにメンテナンスを進めればよいのだろうか。民間有料道路事業者の取り組みに、課題解決の可能性を探る座談会をレポートする。 FM:JKK東京、オートロック付き住宅にライナフの置き配サービスを試験導入

FM:JKK東京、オートロック付き住宅にライナフの置き配サービスを試験導入

東京都住宅供給公社が建設/管理する一般賃貸のうち、オートロック付きのエントランスがある物件で、ライナフの置き配サービス「スマート置き配」を試験導入する。対象物件は6住宅、計1644戸。サービスの導入により、再配達削減によるCO2排出量削減などの社会課題に貢献する。 BIM×FMで本格化する建設生産プロセス変革(2):建物ライフサイクルマネジメントの基盤となる、NTTファシリティーズの「現況BIM」【BIM×FM第2回】

BIM×FMで本格化する建設生産プロセス変革(2):建物ライフサイクルマネジメントの基盤となる、NTTファシリティーズの「現況BIM」【BIM×FM第2回】

本連載では、FMとデジタル情報に軸足を置き、建物/施設の運営や維持管理分野でのデジタル情報の活用について、JFMAの「BIM・FM研究部会」に所属する部会員が交代で執筆していく。今回は、「NTTファシリティーズ新大橋ビル」で国内最初期の新築からFMへのBIM連携を手掛けたNTTファシリティーズの松岡辰郎氏が、建物ライフサイクルマネジメント全体で、建物情報を有効活用するための「現況BIM」を解説する。 電子ブックレット(BUILT):「東京オペラシティ」のBIM×FM実践例にみる“不動産管理DX” BIMとFMの差を埋めるには?

電子ブックレット(BUILT):「東京オペラシティ」のBIM×FM実践例にみる“不動産管理DX” BIMとFMの差を埋めるには?

ウェブサイトに掲載した記事を印刷しても読みやすいPDF形式の「電子ブックレット」にまとめました。無料のBUILT読者会員に登録することで、ダウンロードすることができます。今回のブックレットは、設計〜施工の先にある「維持管理/運用」のプロセスでBIMを活用するためには何が必要か、2件のセミナレポートを振り返りつつ探ります。 Archi Future 2023:BIM確認申請で欠かせない「オープンBIM」と「CDE」 オープンBIM時代の到来で“建築/都市DX”実現へ

Archi Future 2023:BIM確認申請で欠かせない「オープンBIM」と「CDE」 オープンBIM時代の到来で“建築/都市DX”実現へ

2009年のBIM元年から15年――。国交省の3D都市モデルプロジェクト「Project PLATEAU(プラトー)」との連携に加え、2025年からスタートする「BIM確認申請」など、日本のBIM活用は新たなフェーズに突入している。今後、BIM活用が国内で進展するうえで、建設ライフサイクル全体でステークホルダーをつなぎ、コミュニケーションやコラボレーションを可能にする「オープンBIM」と共通データ環境(CDE)の重要度がますます高まるという。 BIM×FMで本格化する建設生産プロセス変革(1):【BIM×FMの新連載】BIMは建物のデジタル情報の宝庫 なぜFMで活用されていないのか?

BIM×FMで本格化する建設生産プロセス変革(1):【BIM×FMの新連載】BIMは建物のデジタル情報の宝庫 なぜFMで活用されていないのか?

JFMA(日本ファシリティマネジメント協会)の専務理事 成田一郎氏の連載を受け継ぎ、新たにBIMとFMのテーマで、筆をとることとなった。本連載では、FMとデジタル情報に軸足を置き、建物/施設の運営や維持管理分野でのデジタル情報の活用について、JFMAの「BIM・FM研究部会」に所属する部会員が交代で執筆していく。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作