生成AIとIoTで建設現場の“unknown”を無くす!西松建設の工事で4割時短したMODEの頼れるAI部下:AI(2/3 ページ)

「BizStack Assistant」はあなたの現場を1番よく知っているAIアシスタント

転機となったのが生成AIの「ChatGPT」の登場だ。上田氏は「生成AIをBizStackに融合させれば、現場のニーズにも応えられるのではと思い付き、BizStack Assistantをリリースした。従来のようにPC画面を操作するのではなく、現場で欲しい情報を自然言語の日本語で聞けば、必要な情報を優秀な部下のようにAIが返してくれる。これからは、日本だけでなく、韓国や中国の人口減、欧州での労働者不足など、労働人口の減少が世界的に深刻化する。そのため、日本で先行して解決し、世界へ広げるという“地球上の挑戦に、生成AIで応えていく”をスローガンに展開していきたい」と抱負を口にする。

MODEで製品の商品企画などを担うプロダクトマネジャーの渡邊飛雄馬氏は、BizStack Assistantを「あなたの現場を1番よく知っているAIアシスタント」と位置付ける。

BizStack Assistantは、50社以上50種類以上のセンサーに対応し、多様な設備からデータを集める基盤技術のBizStackと、データ構造化技術のEntity(エンティティ)モデル、LLMを使いこなす技術の3つのテクノロジーで構成している。

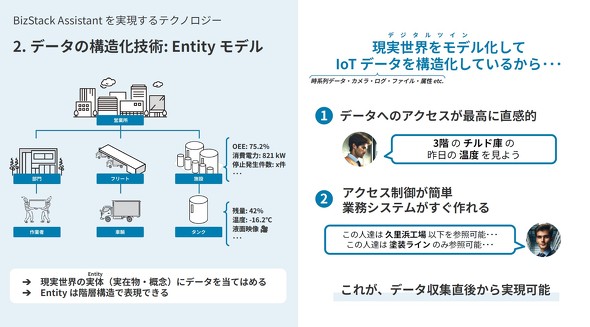

このうち、データ構造化技術については、IoT機器で取得するデータは拠点ごとやシステムごとにサイロ化してしまい、結合(連携)できないデータベース群や散乱したファイル、縦軸と横軸がそろっていない命名規則が不明なテーブルなど、“データレイク”という使えないデータの沼を作りがち。そこでMODEは、BizStackに搭載している独自の「Entityモデル」でデータを構造化している。

Entityは、現実世界の実体(実在物や概念)にデータを当てはめることを意味する。「IoTセンサーからデータを取ってくる瞬間からデータを構造化して、ぐちゃぐちゃなデータレイクを作らずに、階層構造でデータを保管する仕組み。特にMODEのEntityモデルは、データ収集直後から、データを整理して使える状態にするクレンジングしているのが他に無い特長となっている。当社では、こうしたIoTデータを現実世界と紐(ひも)付ける仕組みをデジタルツインと呼んでいる。デジタルツインは3Dかどうかではなく、現実世界をモデル化して、対応するデータを当てはめ、本当に活用できる状態にしているかどうかが重要となる」(渡邊氏)。

データの構造化により、時系列やログ、属性、ファイルごとにあらかじめIoTデータを分類しているので、○○工事の○日のデータなどピンポイントにアクセスできる。また、○○事業所以外は○○プロジェクトのデータは参照不可などのアクセス権限も、階層構造ゆえ簡単に設定可能だ。

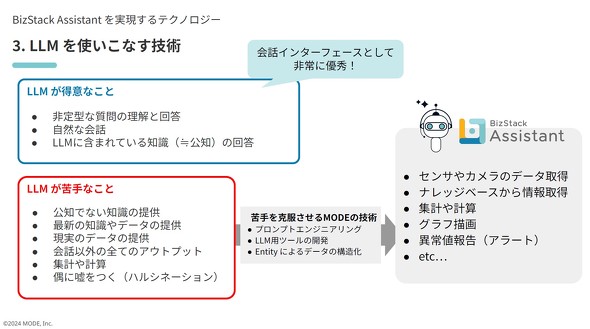

BizStack Assistantの肝となるLLM(大規模言語モデル)は、質問に対する回答や自然な会話、既知の情報を扱うのは得意だが、最新の知識やデータの集計や計算が苦手とされる。そのため、LLM用のツールを作り、LLM自体に考えさせずに、データを参照したい場合はBizStackが値を持ってきてLLMに答えさせている。事前にEntityモデルでデータが構造化されているので、ファイルの場所やファイル名をその都度指定しなくても、会話のように自然言語で問いかけるだけで必要な情報にたどり着き、LLMで問題となる事実と異なる誤った情報の提示やウソをつく“ハルシネーション”も起きない。現状はGPT3.5ベースのLLMだが、今後さらに良いモデルが登場すれば、時代時代に最適なものに変更していくことも見据えている。

データ版で先行導入している西松建設の山岳トンネル工事では、坑内のカメラやIoTセンサーの取得データをBizStackに集約し、先端にあたる切羽などの状況も、その場に行かずに、BizStack Assistantに問い合わせて確認している。こうした利便性により、西松建設の現場監督によれば、点検や異常対応などに要する時間の40%削減を達成したとのこと。「現場がどうなってるかを1番分かっていて、その現場にあるものがどういったものなのか、いま何をしなければならないのかを適切に教えてくれるパートナーがBizStack Assistantだ」(渡邊氏)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給

MODE プロダクトマネジャー 渡邊飛雄馬氏 筆者撮影

MODE プロダクトマネジャー 渡邊飛雄馬氏 筆者撮影