「PLATEAU」は他の3D都市モデルに比べどこが革新的か?2023年度内に200都市が3D化:ATC Japan 2023(2/2 ページ)

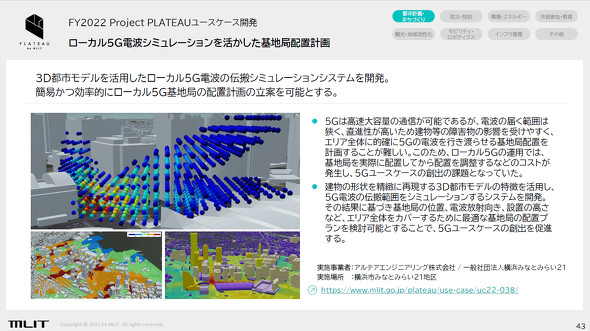

内山氏は、ユースケースとして「街づくり」や「防災/防犯」、ゲームなど、多様な分野でPLATEAUのデータが活用されていると示した。

自治体保有の情報を活用、PLATEAUならスピーディーにデータ化

複数の情報を含むPLATEAUのデータだが、内山氏はデータが比較的短期間で構築できることも紹介した。

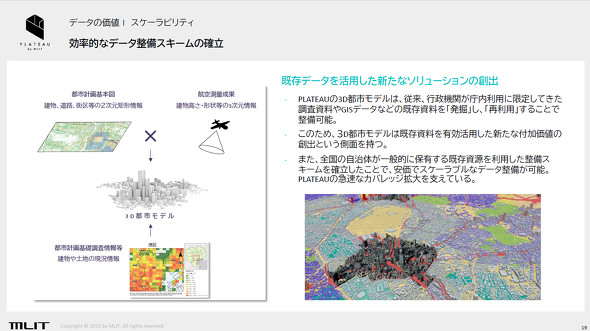

PLATEAUのデータは、国際的な標準規格「CityGML 2.0」を採用している。CityGML 2.0は諸外国で使われているが、日本は後発となる。日本が3D都市データ化で後進国でありながらも、急速に精緻な都市の3Dデータ化を進められているのには理由がある。端的にいうと、PLATEAUのデータが“ありもの”で作られていることが大きな理由だ。

日本の自治体は自前で地図を作製し、管理している。都市計画法第14条の規定による都市計画の図書としての総括図や計画図の基礎となる都市計画基本図や各種調査資料のデジタル地図といったものが相当するが、作製には必ず航空測量を行う。PLATEAUでは、このデータを用いている。都市の3Dデータで新規の測量などは行わなず、航空測量の地図データに、都市計画基礎調査などの情報を統合して構築している。

内山氏は、データ作製法には2つの意味があるという。1つは、多くの費用を使って作製されながら、これまであまり知られていなかった都市計画基礎調査などの情報がオープンになること。もう1つが、既存のデータを活用するので迅速に都市の3Dデータが作れることだ。

PLATEAUで3D都市データ化するのに必要な情報は、日本全国ほとんどの自治体に存在する。内山氏は「作ろうと思ったら、翌日からすぐに、1〜2カ月で完了する」と補足する。

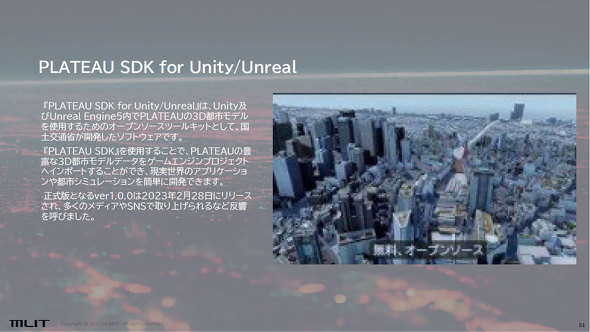

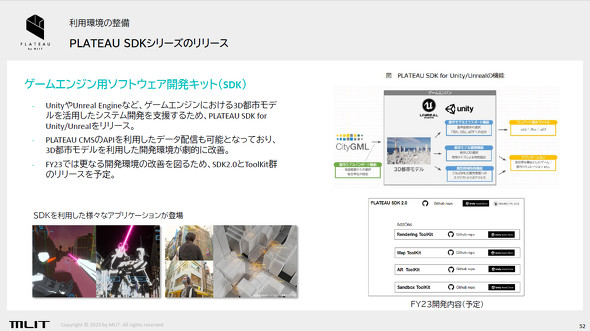

PLATEAUでは、ソフトウェアを開発するための環境も用意している。講演では、ゲームエンジンにPLATEAUのデータを簡単にインポートするためのSDK(Software Development Kit:ソフトウェア開発キット)も紹介した。

PLATEAUのデータは基本的にはGISなので、そのままでは扱いにくい。何かをするためには変換を伴うが、SDKを利用すればUnityやUnreal Engineでの活用がしやすくなる。SDKは、機能を強化改善したVer2.0も予定されているという。

関連記事

関東大震災から100年に考えるBCP対策:日建設計が構想する“レジリエント・シティー” IoTとVRで巨大地震の減災へ【設計者インタビュー】

関東大震災から100年に考えるBCP対策:日建設計が構想する“レジリエント・シティー” IoTとVRで巨大地震の減災へ【設計者インタビュー】

関東大震災から100年の節目を迎えた今、南海トラフや首都直下など発生が近づいていると予測されている。そうした防災/減災が求められる社会変化に従い、日建設計は設計提案でBCP対策のプラスαとなる2つの防災ソリューションを展開している。双方の開発責任者に、開発意図や活用事例について聞いた。 第5回 建設・測量生産性向上展:シミュレーションを超えたFORUM8の建設VR/メタバース活用例

第5回 建設・測量生産性向上展:シミュレーションを超えたFORUM8の建設VR/メタバース活用例

建設の分野でVR活用が進んでいる。しかし、もととなる3Dデータの取得やデータ変換などには機器のコストや作業の時間がかかり、建築や土木分野でのxR活用の妨げとなっていた。 “土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(20):【第20回】土木工学の新たな扉を開ける“デジタルツイン” 最新研究にみる「ミラーワールド」の可能性

“土木×AI”で起きる建設現場のパラダイムシフト(20):【第20回】土木工学の新たな扉を開ける“デジタルツイン” 最新研究にみる「ミラーワールド」の可能性

連載第20回は、“デジタルツイン”にフォーカスして、土木工学の分野でどのような活用が検討されているのか、最新事例を交えながら解説していきます。 スマートシティー:日建設計ら3社JVで「XR技術を活用した住民参加型まちづくり」を展開

スマートシティー:日建設計ら3社JVで「XR技術を活用した住民参加型まちづくり」を展開

ホロラボ、日建設計、日建設計総合研究所は、国土交通省が推進するProject PLATEAUの2023年度ユースケース開発「XR技術を活用した住民参加型まちづくり」へ共同で提案を行い採択された。 GIS:インフラ分野横断の3次元地理空間情報プラットフォーム「TerraVerse」 PLATEAUやBIM/CIMのデータを一元管理

GIS:インフラ分野横断の3次元地理空間情報プラットフォーム「TerraVerse」 PLATEAUやBIM/CIMのデータを一元管理

パスコは、都市計画やインフラ、BIM/CIM統合モデルのシミュレーションなどの用途で、行政や組織を横断する3次元地理空間情報のデータ配信プラットフォーム「TerraVerse」の提供を開始した。 PLATEAU:日建設計、国交省PLATEAUで3D都市モデルの標準仕様とBIMのデータ連携に成功

PLATEAU:日建設計、国交省PLATEAUで3D都市モデルの標準仕様とBIMのデータ連携に成功

日建設計は、参画する国土交通省の「Project PLATEAU」において、屋内空間の詳細な構造に関する情報を含む3D都市モデルの標準仕様と、BIMのデータ連携仕様を策定したことを発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ

内山裕弥氏 筆者撮影

内山裕弥氏 筆者撮影