東大 永谷氏が語る建機自動化で「できていること・期待されること」、標準プラットフォームの重要性:第4回 建設・測量生産性向上展(3/3 ページ)

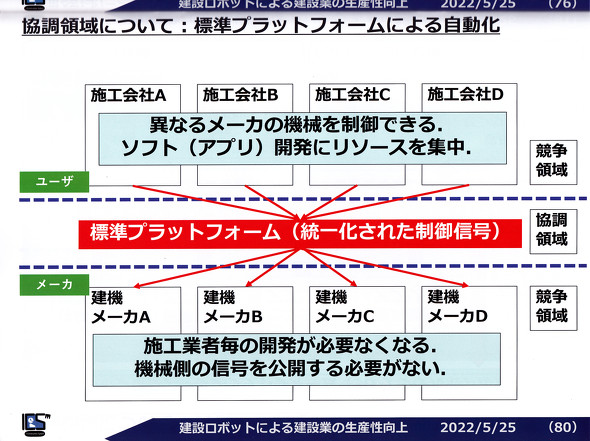

施工会社と建機メーカーの開発を効率化する標準プラットフォームの重要性

講演の終盤では、建設業界のDXを推進するために建機制御に関する「標準プラットフォーム」の必要性を説いた。

現在の建設業界では、施工会社と建機メーカーがタッグを組み、新しい技術を開発するのが一般的だ。その理由は、工事に関しては施工会社がノウハウを持っているので、建機メーカーが独自に建機を開発できないためだ。

しかし、このような環境では、施工会社Aと建機メーカーBとの共同の研究開発は、施工会社Aが違う建機メーカーCと協業した場合には、全てがやり直しになってしまう。

しかし、施工の現場では多数のメーカーで製造された建機が稼働しており、単独のメーカーのみで現場を構成することは難しい。そのため、自動化に際してロボットやAIを導入するにしても、それぞれのITベンダーの技術者が各現場に合わせて、“再発明”を行うことになってしまう。建機メーカーにしても、各施工業者と最初から開発に着手するので、ビジネスが一社としかできない。

問題を解消のため、東京大学も参画しながら土木研究所が中心となって、「標準プラットフォーム」の整備が進められているという。

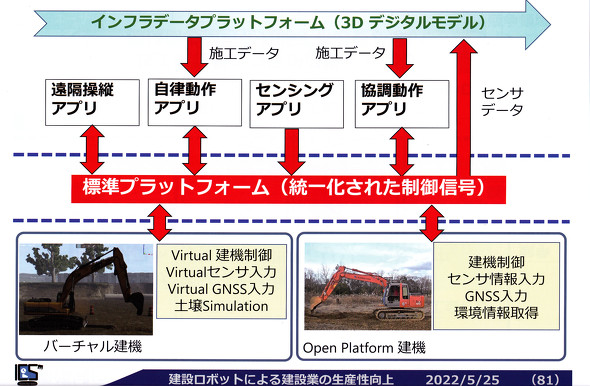

標準プラットフォームは、施工会社と建機メーカーの間に置かれ、統一された制御信号で施工会社と建機メーカーがやりとりできるようにするもの。協調領域を設けることで、ゼネコンで異なるメーカーの建機を制御できるソフトの開発に集中できる。建機メーカー側でも施工業者ごとの対応が不要になる。

プラットフォームが導入されると、同一の現場で異なるメーカーの複数建機を同一のシステム上で制御できるようになる。永谷氏は、この仕組みは国土交通省でもプッシュされており、2022年3月には「建設機械施工の自動化・自律化協議会」も発足していると補足し、講演を終えた。

関連記事

建機自動化の現在地とその先に――【前編】:CATの自在な拡張性を持つ次世代スマートショベル

建機自動化の現在地とその先に――【前編】:CATの自在な拡張性を持つ次世代スマートショベル

キャタピラーと大成建設は、割岩や土砂の掘削・積み込みを自動化する技術開発を進めている。先立つことキャタピラーでは、Next Generation Hexと位置付ける次世代IoTショベルを2017年に発売。同機種の市場投入を機に、これまでの開発方針を転換させて、断続的な機体のフルモデルチェンジから脱し、ガイダンスやアシスト機能などを年次アップデートさせていく、デジタルプラットフォームを構築した。 建機自動化の現在地とその先に――【後編】:ゲーム機の様に建機作業ソフトを入れ替える拡張性

建機自動化の現在地とその先に――【後編】:ゲーム機の様に建機作業ソフトを入れ替える拡張性

キャタピラーと大成建設は、割岩や土砂の掘削・積み込みを自動化する技術開発を進めている。自動化の重要なコア技術と大成建設が位置付けるのが、機体の機構と制御プログラム。あらゆる建機作業を電子化して、家庭用ゲーム機の様にソフトを入れ替えれば、幅広い作業に対応できるという。 振動ローラの運転を自動化、“ICT飽和度システム”も搭載し施工品質も向上

振動ローラの運転を自動化、“ICT飽和度システム”も搭載し施工品質も向上

安藤ハザマは、ダムや造成工事の転圧作業で使用する「振動ローラ」の自動運転システムを開発した。 AIによる人体検知を搭載した建機の運搬自動化、実用化に目途

AIによる人体検知を搭載した建機の運搬自動化、実用化に目途

大成建設と諸岡は共同で、クローラダンプをベースに人体検知システムを搭載した自動運転クローラダンプ「T-iROBO Crawler Carrier」を開発した。 複数バックホウの土砂積み込みを自動化、大林組が人手と同等の作業性を実証

複数バックホウの土砂積み込みを自動化、大林組が人手と同等の作業性を実証

大林組、NEC、大裕は、複数台のバックホウによる工事現場の土砂積み込みから搬出までを自動化し、1人のオペレーターだけが監視するだけで済む「バックホウ自律運転システム」の実証を行った。 日立建機が自律型建設機械の開発を容易にするシステムプラットフォームを開発

日立建機が自律型建設機械の開発を容易にするシステムプラットフォームを開発

日立建機は、建設業で生産労働人口の減少や熟練技能者の高齢化が進行し、生産性の向上が喫緊の課題となっていることを踏まえて、解決策の1つとなる自動建機の開発を容易にするプラットフォームを開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給