東大 永谷氏が語る建機自動化で「できていること・期待されること」、標準プラットフォームの重要性:第4回 建設・測量生産性向上展(2/3 ページ)

DX普及の3段階と、デジタルツイン拡張の必要性

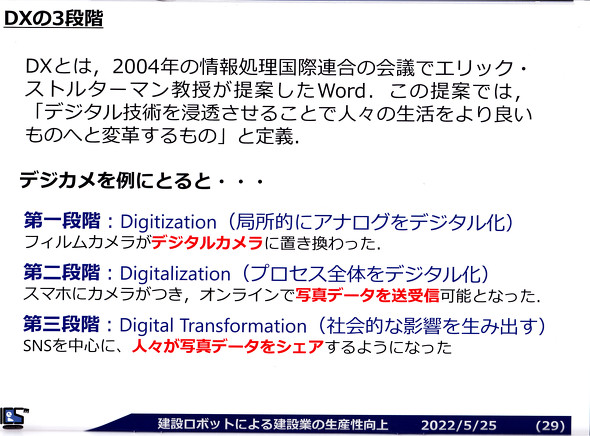

デジカメを例にしたDXの3段階の解説では、まず世に浸透した第1段階では、フィルム式カメラの一部がデジカメに置き換えられた。これが「局所的にアナログがデジタル化」した状態。次の第2段階では、スマートフォンにカメラが付き、オンラインで写真が送受信されるなど、「プロセス全体がデジタル化」した。そして、第3段階でSNSを中心に人々がデータをシェアするなど、「社会的な影響を生み出す」までに波及した。

永谷氏は、撮影方法やデータ形式ではなく、写真データそのものの捉え方が変わった第3段階に注目し、「データを用いて社会的な影響を創出する」段階こそが重要とする。

インフラのDX普及でも、デジカメ同様に3段階を踏む。第1段階は、測量や計測などの一部作業がデジタルへと移行。第2段階ではBIM/CIMやICT施工など、建設のプロセス全体がデジタル化される。最終の第3段階では、建設DXによって、社会的なインパクトを生み出すことになる。永谷氏は、「DXのゴールはここにある」としながらも、まだ実装できていない部分があると指摘する。そのため、「この部分を実現していくことがこの先の勝負となってくるだろう」(永谷氏)。

また、永谷氏は、DXの鍵となるデジタルツインについても、拡張しなければならないと説く。なぜなら建設で主に扱うのが、データ化しにくい“土”のためだ。

建設現場のデジタル化は環境に左右され、現時点ではデジタル化へのセンシング能力も不足している。このため、現場のデータをそのままサイバー空間に再構築しても、リアルな現場の状況を再現しきれない。当然ながら、再現度が低くシミュレーションされた結果は、リアルな現場とマッチしないことになる。

建設においては、データ化で共有したいものが静的なものだけではなく、リアルタイムなデータであることも見過ごせない。ロボットの姿勢や動き、作業の状態といった動的かつ多様なデータを共有することで、理想とする建設DXが実現する。

永谷氏は「そうすると、今までのデジタルツインという意味だけでは足りず、ここから拡張が求められる。建機自動化で今足りてないところ、これからやらなきゃいけないところ」との考えを示した。

位置推定やマシンコントロールなど、“できること”は増えている

本題である「できていること・期待されること」については、建機に関して「己を知ること」「環境を理解すること」「動作を行うこと」とした。

まず、「己を知ること」について、RTK-GNSSを使った位置推定技術に触れた。GNSSの問題として反射波や回折波があり、たとえ衛星数を増やしても測位の精度は必ずしも上がらないしないと解説。一方で位置推定の技術としては、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)を採り上げた。

SLAMは、周囲の状況から自己位置の推定と環境地図の作成を同時に行う技術で、ロボット分野では2000年頃から、さまざまな方法が検証されている。最近では、SLAMを建設現場に導入しようとする試みが活発だという。

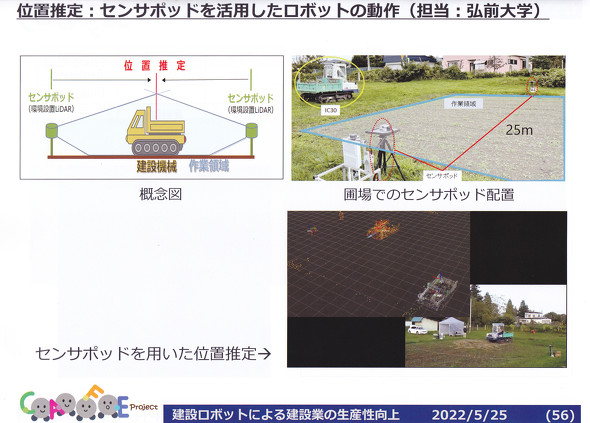

永谷氏は、他にもセンサーポッドを活用した位置推定の技術も紹介。センサーポッドはレーザー距離センサーを搭載し、周辺環境を撮影。そのため、工事現場に関係者以外が入ったりしても、認識して建機を止めるなどの対処を自動化できる。

第2に挙げた「環境を理解すること」は、ドローンの撮影データから現場の状況を3次元にモデル化するSfM(Structure from Motion)で対応。SfMは、ドローンに、距離が測れるRGB-Dカメラを付け、建機がすくった土量や工事進捗などを把握する。

この他、振動ローラに加速度センサーを付け、その応答を見ることで地盤の硬さを調査する技術も紹介された。この技術を応用すると、センサポッドに振動センサーを取り付け、地盤の状態を外部から調査できる。この方法は広域が細かく検査できることが分かってきており、将来的に有望な技術と考えられるという。

3番目の「動作を行うこと」については、現時点で可能になっている法面における制御や排土板の自動調整など、建機のマシンコントロールで、地盤の硬さを検出して土木作業を効率化する研究が進んでいると紹介。地盤の硬さは、建機のエネルギー消費にも大きな影響があるため、事前に地盤の状態が分かれば、掘削の対象を変えるなどの効率化にもつながる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 「金属に内蔵」できる革新的アンテナ技術 パナソニックが無線通信の弱点克服

- データセンターを蓄電システム搭載の“コンテナ化”、稼働までわずか1年

- 現場の凹凸を色で投影するセンサーなど、トプコンが“変わる建築現場”を提案

- 建設業の約7割で正社員不足、「案件があっても受注できない」の声も 帝国データバンク調査

- 青森県の長寿命化事例に学ぶ、既存建物に新たな価値の息吹を与えるFM極意

- ワンタッチで分散朝礼×KY活動の電子化 「Buildee」起点の新サービス披露

- 施工現場に水素燃料電池搭載の中型油圧ショベル導入、大林組などが実証実験

- 東京都庁が首都機能を止めずに大規模改修 省エネ化も達成した日本設計のFM手腕

- 清水建設「東京木工場」建て替えプロジェクトが竣工 11棟を順次解体/移転、2棟に集約

- 超高層ビル現場で躯体工事段階からStarlink導入、新ネットワーク構築手法を採用