アプリ不要でARを活用可能な技術「webAR」をAGCが導入、設備開発の速度向上目指す:AR

AGCの素材開発は、組成や生産プロセス、設備などの開発フェーズから量産に至るまで、数十年を要することもあるという。その中でも、設備開発は同じ図面や仕様を共有している場合でも、組成開発者と設備開発者が認識する現物イメージに乖離(かいり)があり、開発に多大な時間をかけていた。こういった課題を解消するため、AGCは専用アプリとマーカーがなくても、ARを容易に使えるテクノロジー「webAR」の導入を決定した。

AGCは2019年11月27日、同社で素材の組成開発を担う材料融合研究所と素材の生産プロセス構築や設備開発を行う生産技術部で、KAKUCHOの保有するテクノロジー「webAR」を試験的に使用することを発表。2019年12月からwebARを現場に導入し、設備開発のスピードアップを図っていく。

3DモデルはURLに埋め込み使用

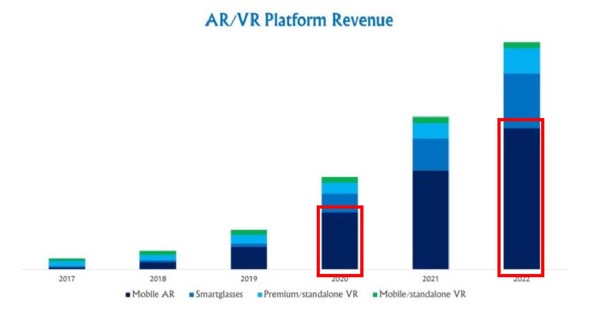

調査会社のDigi-Capitalのデータによれば、「AR/VR産業全体の収益」は、2022年に約10兆円に達する見込みで、AR/VR市場の7割以上をAR産業が占める見通しだという。

また、ARアプリは2018年末までに9000万回インストールされており、2022年には3.5億回に到達することが想定されている。

一方、これまでAR技術は、アプリ開発に伴う高額なコストと複雑な操作性などがネックとなり、多くの企業が活用に踏み切れなかったという。

こういった壁を打破したのがwebAR。webARは専用アプリとマーカーがなくても、Webブラウザ上で、ARを簡単に使えるテクノロジー。写真やCADデータなどから3Dモデルを製作することにも応じているため、任意に選んだ製品のAR化も容易だ。作成した3DモデルはURLに埋め込め、それをスマートフォンやタブレットで読み込むことで、画面上に投影し、特定の空間に重ね合わせられる。

従来図面や仕様を共有するだけでは、正確に伝えられなかった現場のレイアウトや作業性、安全性などをARで伝達することが可能になるため、設備搬入後のイメージの共有などで役立つという。

2019年11月27日に開催した記者発表会では、装置増設をイメージした3Dモデルを用いたwebARのデモンストレーションなどが実施された。

関連記事

建機の現場設置イメージをタブレット上に可視化、戸田建設が開発した「建機AR」

建機の現場設置イメージをタブレット上に可視化、戸田建設が開発した「建機AR」

戸田建設はAR技術を活用して、建設機械の配置計画を見える化する「建機AR」を開発した。将来的には同社の建設現場だけではなく、一般にも使えるようにオープンにして業界全体の安全性向上につなげる。 現場周辺の“地中埋設物”をタブレット上にARで可視化、清水建設

現場周辺の“地中埋設物”をタブレット上にARで可視化、清水建設

清水建設は、GNSS測位法とAR技術を応用し、実際の風景に埋設物の図面を重ねて投影する「地中埋設物可視化システム」の開発に成功した。現場にタブレット端末を持ち込み、システムを立ち上げるだけで、現在地の地中に埋設されている構造物が図面として表示される。図面リストの中から必要なデータをタップすれば、タブレットのカメラで映した実際の風景に、埋設物がオーバーラップして見える仕組み。 大林組の土量測量アプリに“AR版”が登場、作業時間を9割短縮

大林組の土量測量アプリに“AR版”が登場、作業時間を9割短縮

大林組が開発した測量アプリ「スマホdeサーベイ」がARアプリ化され、2019年10月中旬から一般向けに発売される。 港湾工事の船舶をARでナビ、工事車両への適用も可能

港湾工事の船舶をARでナビ、工事車両への適用も可能

東亜建設工業は、港湾工事にAR技術を用い、船舶を安全に航行させる「ARナビ」を開発した。このシステムは、船舶だけに限らず、トラックなどに搭載して日々運行ルールが変化する土木の建設現場でも有効利用することができる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】