堤防の浸透による法すべりのメカニズムを解明、堤体のせん断強度強化が有効:令和元年度土木研究所講演会(2/2 ページ)

分割壁面材による補強土壁は盛り土の水位が上がりにくい構造

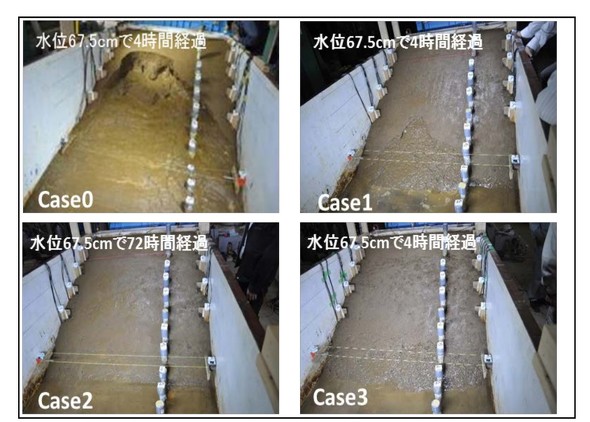

堤防の浸透による法すべりの例では、混合礫土を用いた安価な対策工の効果を小型の模型で試したケースについても触れた。「Case0(無対策)」「Case1(礫混合率35%、締固め度100%)」「Case2(礫混合率50%、締固め度100%)」「Case3(礫混合率50%、締固め度90%)」の4パターンを比較した。

4時間で、Case0は大規模崩壊し、Case1は中規模崩落、Case3は小規模倒壊した一方、Case2は72時間経過しても変形しなかった。

「Case1、3では、水位が高い状態で変状が生じ始めたが、Case2では水位が大幅に上昇しても壊れなかったことから、礫混合によるせん断強度の増大が推定される。実験終了後に、緩み範囲を貫入試験で調べてみると、礫混合率と締固め度が高いほど、良い効果が出ていたことが判明した」(金子氏)。

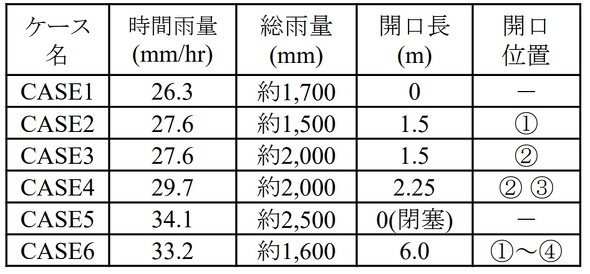

異状降雨作用下における補強土壁の実大規模模型実験では、盛土材のこぼれ出しを再現し、その進行過程を分析した。

模型には、補強土壁に隣接する構造物との取り合い部の相対変位による目地開きを模擬した開口部を設置し、降雨装置で、補強土壁から、盛り土内に水を浸透させた。

降雨条件、開口長、開口位置の条件を変えた6つのケースで実験を実施。排水施設の不足・不良を想定して、壁背面排水層は取り付けなかった。

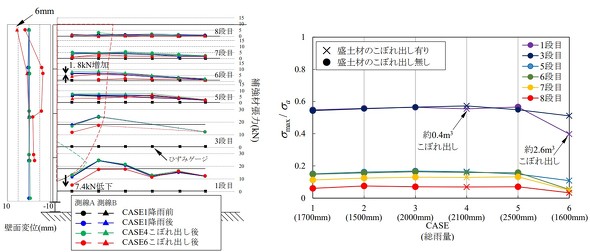

ケース1(時間雨量26.3ミリ、総雨量約1700ミリ、開口長0メートル)は、深度1.5メートルまでの地点で、降雨開始後12時間後の累積雨量約315ミリで水位が上昇しなくなった。各ケースとも水位は、壁面から3.5メートル内部で最大1.14メートル、壁から0.5メートル内側で最大0.85メートルでとどまった。

金子氏は、「この結果から、分割壁面材による補強土壁は、盛土内に浸透した水が壁面材目地からも排水されるため、降雨作用による盛土内の水位が漸増しにくい構造であると推測している」と説いた。

盛土材のこぼれ出しは、ケース4(時間雨量29.7ミリ、総雨量約2000ミリ、開口長2.25メートル)とケース6(時間雨量33.2ミリ、総雨量約1600ミリ、開口長6メートル)で発生した。

「両ケースともに、盛土内の水位が開口部下端部まで達した時点からこぼれ出しが起きた。次に、含水比が高くなった盛土材は、流動化して急速に溢(あふ)れ出した。ケース6では、こぼれ出しの進行後、突如大規模に流出し、盛土天端が陥没するに至った」(金子氏)。

続けて、「ケース6の張力は、こぼれ出しにより最大7.4キロニュートン程度低下し補強効果(抵抗力)が損なわれたが、壁面への土圧(作用力)も下がったと考えている。こういったこともあり、補強材が引き抜けることや壁面材の脱落など、補強土壁が脆性的に倒壊するこもなかったと考察する。また、各ケースの補強材に働いた最大応力度は、許容応力度に達するような大きな力ではなかった」と解説した。

今後、土木研究所では、地形の影響を考慮した排水対策手法の開発が望まれていることを踏まえて、3次元的な水の浸透による盛土崩壊のメカニズムを解明する。従来の背面に加え、道路縦断方向からの水の流入をイメージした大規模盛土実験を行う予定だ。

関連記事

下水道BCP策定マニュアルに水害への対策を追記、国土交通省

下水道BCP策定マニュアルに水害への対策を追記、国土交通省

国土交通省は、地震や津波、水害などの災害時に、下水道施設が迅速に復旧できるマニュアルの整備を進めている。 激甚化する水災害に対し、「締切工技術」と「3D浸水ハザードマップ」を研究開発

激甚化する水災害に対し、「締切工技術」と「3D浸水ハザードマップ」を研究開発

寒地土木研究所は、北海道開発の推進に資することを目的に設立された国内唯一の寒地土木技術に関する試験研究機関。最新の研究では、近年頻発する台風や豪雨などに伴う、水災害に対し、堤防決壊の早期対応と3D浸水ハザードマップによるハードとソフト両面から防災技術の開発を進めている。 電力と水を自立供給、都心の防災拠点を担う新型ビル

電力と水を自立供給、都心の防災拠点を担う新型ビル

東京都千代田区大手町に完成した地上31階建ビル「大手町フィナンシャルシティ グランキューブ」。災害時には電力と水を自立供給できるシステムを導入し、1000人の帰宅困難者を収容できるなど、都心の防災拠点としての機能も備えている。 画像処理・超音波・水圧の“危機管理型水位計”を開発、多様な環境の河川管理に対応

画像処理・超音波・水圧の“危機管理型水位計”を開発、多様な環境の河川管理に対応

パシフィックコンサルタンツは、「画像処理式」「超音波式」「水圧式」の3タイプの危機管理型水位計を開発した。導入を進めている全国の自治体へ、それぞれのニーズにマッチした機材を提供していく。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 長期優良住宅認定、新築戸建ての3割まで拡大 新築の累計は159万戸に

- 住宅営業の成約率が上がる間取りを“3分で提案” 土地形状に応じてAIがプランを検索

- 住友林業、環境配慮型の不動産開発を手掛ける合弁会社をイギリスで設立

- 1日掛かりの現況調査が2時間に 鳥取県の地場ゼネコン「美保テクノス」がMatterport導入

- 「上期の建設市場は全月で前年同月を上回る、下期は民間工事も復調か」建設HRレポート

- 日建設計、AIと人や社外との「共創」掲げる新5カ年計画 ソフトバンクとの合弁で来春ビルOS提供

- 3DCAD変換を3DHTMLに変換する「SmartExchange Desktop」、オフラインでも使用可

- 高性能断熱材「TIISA」使用した断熱塗料を外皮に採用、鴻池組が長期性能評価実験

- 平常時/非常時の両方で活用できる「フェーズフリーロボット」の共同研究を開始 清水建設など

- 大東建託のZEH賃貸住宅、累計契約戸数が10万戸に到達