上期の首都圏マンション発売戸数は30.9%減、2018年の供給量はシノケンが初首位:産業動向

不動産経済研究所が2019年8月6日に発表した2019年上期(1〜6月)の首都圏投資用マンション市場動向調査によると、投資用マンションの販売戸数は、前年同期比30.9%減となる3196戸だった。販売価格は3047万円と、前年同期の3088万円から落ち込み、平米単価も115.4万円と前年同期116.2万円から下落した。

当面の供給は、都心から城東や城北、神奈川県エリアへ

供給のあった全24エリアのうち、都区部は前年同期の19区から3エリアが減少した他、都下は1エリアのみ(前年同期2エリア)、神奈川県は7エリア(同9エリア)といずれも減った。

各エリア別の内訳は、前年同期に供給トップの江東区が640戸まで伸ばしていたが、2019年上期は500戸を上回ったエリアは無く、最多は330戸の品川区。次点で練馬区が313戸で続いたが、以下は江東区285戸、台東区276戸、板橋区227戸と300戸を上回ったのは2エリアのみだった。

背景には、都心エリアの用地取得で激しい競争が続いていることがあり、今後もこの傾向は継続し、当面の供給は城東や城北、神奈川県などに軸足を移して安定的に推移すると予測している。しかし、地価がより高騰して、低価格帯のマンション供給が落ち込めば、首都圏以外のエリアや中古市場へ人気が流れてしまう可能性も指摘している。

また、1年間を通した供給量の調査では、2018年は前年比28.7%増の7816戸だった。1物件当たりの平均戸数は48.5戸で、前年の49.8戸と比べて1.3戸縮小したことになる。

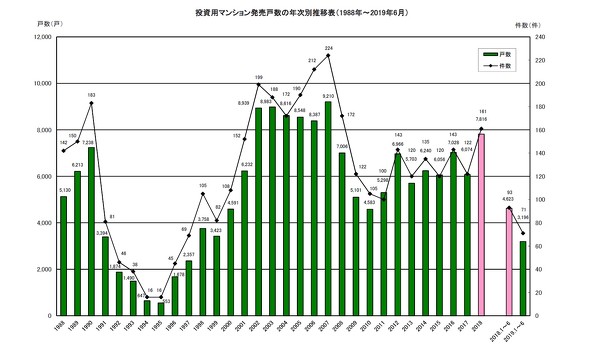

首都圏における新築マンションは、超低金利や賃料収入(資産運用)を見込んだ購入意欲から、1990年代後半から2000年代半ばにかけて順調に供給戸数を伸ばし、2007年には供給エリアを拡大して9210戸と初めて9000戸の突破を果たした。しかし、2008年以降は地価の高騰やリーマンショックを受け、事業者の倒産・撤退が相次ぎ、2010年には4583戸にまで落ち込んだ。その後、増加に転じ、2016年に7028戸と8年ぶりに7000戸台に乗せると、2017年は再び6074戸に落ち込んだものの、2018年は7000戸を大きく上回る7816戸にまで戸数を伸ばす結果となった。

2018年の新築マンションの平均価格は3088万円で、前年の2829万円から259万円(9.2%)上昇し、平米単価は115.0万円で、2017年の111.1万円に比べ、3.9万円(3.5%)アップした。

エリアでは、供給があったのは33エリアで、前年と比較して2エリアが増加。江東区が882戸と前年の507戸から375戸増えて1位に躍り出た。2位は板橋区(731戸)、3位には練馬区(607戸)がランクインした。

事業主別の供給数では、シノケンハーモニーが880戸で、年間で初の首位となった。2位以下はTFDコーポレーション(707戸)、青山メインランド(668戸)、エフ・ジェー・ネクスト(635戸)、木下不動産(624戸)と続く。

関連記事

長谷工総合研究所が2018−2019分譲マンション動向をレポート、消費税率10%のマイナス影響は限定的

長谷工総合研究所が2018−2019分譲マンション動向をレポート、消費税率10%のマイナス影響は限定的

長谷工グループの長谷工総合研究所は、首都圏・近畿圏の分譲マンション市場動向をまとめた「2018年市場の総括と2019年の見通し」を公表した。2018年の首都圏のマンション新規供給量は2年連続で前年を上回り、近畿圏でも2万戸を超える供給量だった。 不動産管理クラウドサービス「@プロパティ」、BIMモデルの連携が可能に

不動産管理クラウドサービス「@プロパティ」、BIMモデルの連携が可能に

プロパティデータバンクは、BIMデータを活用し、不動産管理クラウドサービス「@プロパティ」の機能拡張を進めている。 東京のオフィス市場は2020年に大量供給も、景気減速で需給バランスの“調整局面”に

東京のオフィス市場は2020年に大量供給も、景気減速で需給バランスの“調整局面”に

事業用不動産サービス・投資企業のCBREは2019年1月10日、特別レポート「不動産マーケットアウトルック2019」を発表した。オフィス、物流、店舗(銀座路面店舗)、投資の4カテゴリーで、今後の予測が分析されている。 全国13都市でオフィスビル賃料が上昇、大阪は前期比4.2%増に

全国13都市でオフィスビル賃料が上昇、大阪は前期比4.2%増に

CBREが発表した2019年第1四半期の全国13都市オフィスビル市場動向によると、全国13都市の全グレードにおいてオフィスビルの賃料が上昇。特に大阪では4.2%増となり、2005年の調査開始から最大の上昇率となった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 東京都庁が首都機能を止めずに大規模改修 省エネ化も達成した日本設計のFM手腕

- 清水建設「東京木工場」建て替えプロジェクトが竣工 11棟を順次解体/移転、2棟に集約

- 東急建設がフル電動25トンラフテレーンクレーンを自社保有、都内施工現場に導入

- 青森県の長寿命化事例に学ぶ、既存建物に新たな価値の息吹を与えるFM極意

- 大成建設がゼロカーボンビルを核とする次世代技術研究所「T-FIELD/SATTE」を本格運用

- スマートビルを「育てる」大林組のプラットフォーム「WELCS place」 生成AI活用も視野に

- 横浜市役所跡地に33階建て「BASEGATE横浜関内タワー」完成 オフィスエリアを先行公開

- 下水道管路DXで行田市とNTT東日本が連携協定 ドローンとAI活用の一気通貫点検を実証

- 建設業の約7割で正社員不足、「案件があっても受注できない」の声も 帝国データバンク調査

- 施工現場に水素燃料電池搭載の中型油圧ショベル導入、大林組などが実証実験