確認申請ソフトの検討などを進める“bSJ”が提案するBIMによる確認申請の6ステップ:buildingSMART International Summit,Tokyo(4/4 ページ)

IFCとPDFを自動重ね合わせ

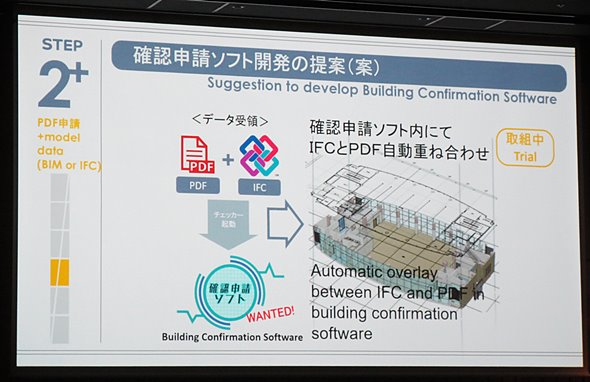

安井 情報連携の標準化を行うことで、審査ビュワーソフトにも実装できると考えている。補足として、一部のソフトではBIMから書き出した時に図面とモデルが最初から重ね合わせることができるが、PDFがBIMモデルから出力されなかったとしても、モデルに後から重ね合わせることができるソリューションを考えている。

また、PDFとIFCデータをクラウド上で審査する場合の建築確認ソフトのイメージについては、審査機関側の意見を取り入れて議論している。そのソフトの案として、審査者からPDFとIFCデータを受け取り、専用の建築確認用ソフトで開く。建築確認ソフトはIFCの3DモデルとPDF図面が重なるかどうか自動的にチェックを行い、これらの整合性を確認するという案が挙がっている。

安井 このように、従来の紙の設計が果たしてきた明示的で意図的な情報伝達機能というものを再評価し、BIMにおけるモデルビューのひとつの在り方として、この考え方をIFCに取り入れられないかということを国際会議では提言している。

今後の流れとしては、建築情報の連携や業界の効率化のために3つの検討が必要だと考える。1つ目が「BIMを活用した建築確認申請の技術的課題の検討」、2つ目が「建築確認審査における確認申請ソフトの機能検討」、3つ目が「個々に作成されたモデルの共通データ環境(CED)の整備や履歴管理技術の適用」がある。とくに2つ目の確認申請ソフトの開発は今後不可欠となるだろう。

bSJでは、世界的にも珍しく申請者・審査者・ベンダー・研究機関が集まり、デジタルデータにおける建築確認申請について検討している場だ。建築確認申請は日本の法規に基づく審査であり、国際的にみれば独自の仕組みである。しかし、今回挙げたようなシステムが、実はどこの国でも応用でき、グローバルでの汎用性があるのではないかと思われる。

建築のライフスタイルの中で、デジタルデータのあるべき姿を模索し、建築情報の連携、業界の効率化につながる検証を行い、IFC実装に向けた活動を行っていく。

関連記事

BIMモデルの建築確認申請からFM管理まで、スターツが構想するBIMプラットフォーム

BIMモデルの建築確認申請からFM管理まで、スターツが構想するBIMプラットフォーム

スターツコーポレーションと、スターツCAMは、設計・施工で作成したBIM(Building Information Modeling)データを活用して、建物の事業計画から維持管理までをトータルで管理するサービス「BIM-FMPLATFORM」の開発を進めている。 “液状化”や“道路陥没”対策に有効な「3次元地盤モデル」、渋谷再開発にも活用

“液状化”や“道路陥没”対策に有効な「3次元地盤モデル」、渋谷再開発にも活用

「buildingSMART International Summit,Tokyo」が2018年10月16〜19日に開催された。プログラムの中から、3次元地盤モデル(3D subsurface model)の取り組みを語った応用地質・島裕雅氏の講演を取り上げる。 BIM/CIMデータを官民で共有できるプラットフォーム構築を目指す、国交省のi-Construction動向

BIM/CIMデータを官民で共有できるプラットフォーム構築を目指す、国交省のi-Construction動向

国土交通省では、ICT技術による生産性革命プロジェクトのうちの一つ、i-Constructionで、BIM/CIMガイドラインの策定をはじめ、大規模構造物でのCIMの試行、BIM/CIM発注者向け研修など、さまざまな施策を展開している。buildingSMART International Summit,Tokyoにおける国交省の講演から、最新のBIM/CIMの取り組みを探った。 戸建て住宅のBIMデータで、建築確認を電子申請

戸建て住宅のBIMデータで、建築確認を電子申請

高級注文住宅の設計事務所として知られるアーネストアーキテクツは2018年7月2日、BIM(Building Information Modeling)ソフトウェアを使って、RC造戸建て住宅の建築確認で電子申請を行い、確認済証が交付されたことを明らかにした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 日建設計、AIと人や社外との「共創」掲げる新5カ年計画 ソフトバンクとの合弁で来春ビルOS提供

- 遠隔操作で無人伐採 東急建設がラジコン式伐倒作業車を本格導入

- 能登半島地震の復旧工事で活躍した大林組の遠隔施工技術を国交省DXルームで公開

- 3Dデータ活用や施工自動化など「ダム現場の働き方改革」106事例を公開 国交省

- 大型曲面部材の施工に対応、材料噴射型3Dプリンティングシステムを開発 清水建設

- 「上期の建設市場は全月で前年同月を上回る、下期は民間工事も復調か」建設HRレポート

- “BIMの常識”を問い直す寄稿から万博ガンダムまで 2025年「BUILT」記事ランキング

- ロードセルとRFID活用、切羽近傍で掘削土量を自動計測 戸田建設が新管理システム開発

- i-Con2.0実現にはAI活用が不可欠 3つのオートメーション化を加速させるAI【土木×AI第37回】

- 福岡天神センタービル建て替え着工 竹中らのJVが施工、2028年度竣工

日建設計・安井謙介氏

日建設計・安井謙介氏