建設現場の命を守る「最後の砦」、フルハーネス普及の壁は“勘違い” 3Mの事故ゼロを目指す新戦略:安全衛生(2/3 ページ)

フルハーネス着用の原則義務化で、押さえておきたい“原則”の意味

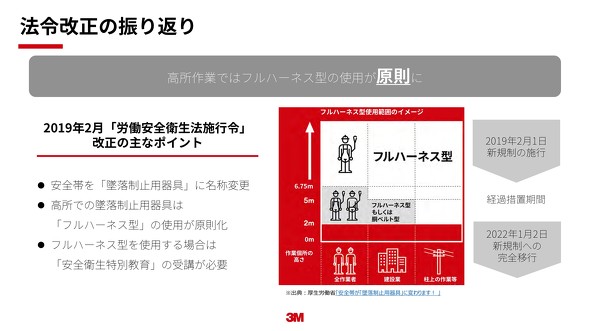

日本では2019年2月、フルハーネス義務化に関わる政省令が改正された。具体的には、原則フルハーネス型の使用を義務化した「労働安全衛生規則(安衛則)」と安全帯から墜落制止用器具へ名称変更した「労働安全衛生法施行令(安衛令)」に加え、器具が満たすべき強度や性能の基準を刷新した「墜落制止用器具の規格」と「安全な使用に関するガイドライン」、特別教育(学科4.5時間/実技1.5時間)の修了を求める「安全衛生特別教育規程」がセットで変更となった。

安衛則でフルハーネスの着用を原則義務化した対象は、柱上作業で2メートル以上、建設業で5メートル以上、それ以外では6.75メートル以上だ。注意したいのは、原則義務化の“原則”の部分だ。

安全衛生製品事業部 マーケティングマネジャー 牛山紘郎氏は、「厳密にはフルハーネス義務化は2〜6.75メートルの高さに限られており、高さが比較的低く、フルハーネスだと落下時に地面へ激突する危険がある場合は胴ベルト型の使用がまだ認められている」と指摘する。

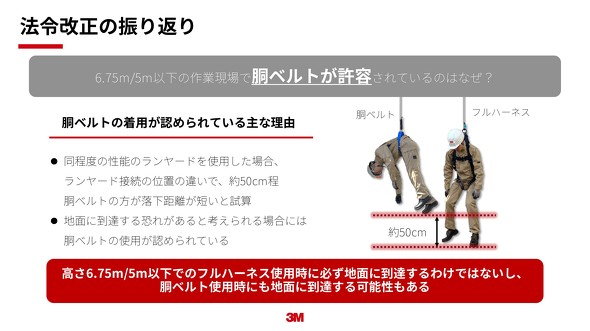

建設業で5メートル以下(他業種では6.75メートル以下)で胴ベルトが許容されるのは、人が落下して宙吊(づ)りとなったときの姿勢による。性能が同程度のランヤード(命綱)を使用した際、胴ベルトでの宙吊りはフルハーネスと比べると、ランヤードの接続位置が異なるゆえに、地面まで50センチほど高い。

ただ、フルハーネスを着用すると必ず地面に到達するわけではないし、胴ベルトであれば高さ6.75メートル以下で絶対に安心なわけでもない。

フルハーネスの普及が進まないのは、当事者の「勘違い」が原因

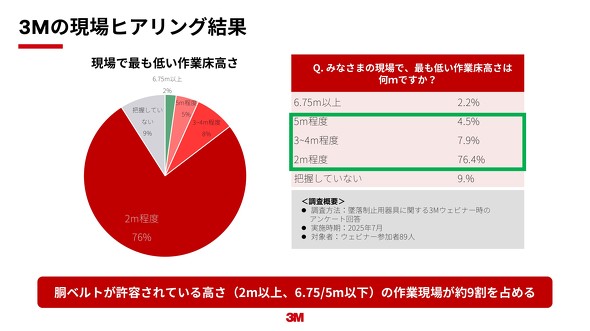

問題なのは政省令改正から約6年が経過した現在でも、約半数がまだ胴ベルトを使っていると推察されることだ。スリーエム ジャパンが営業活動をする中で現場作業員や安全担当者、商社などからヒアリングした結果だ。牛山氏は、フルハーネスの普及が停滞している理由として3点の“認識齟齬”を挙げた。

- 高さ6.75/5メートル以下では「胴ベルトが推奨されている」という勘違い

- フルハーネスを使うと6.75/5メートル以下では必ず地面に到達するという勘違い

- フルハーネスと胴ベルトの保護性能の違いを正しく理解していない

牛山氏は「高所作業の約9割を占める高さ2〜6.75メートル以下の現場で、フルハーネスの使用が安全対策のカギとなる。当社としては高さ2メートル以上の高所作業では、どの高さでも胴ベルトではなくフルハーネスを着用するべきだと奨励している」と提言した。

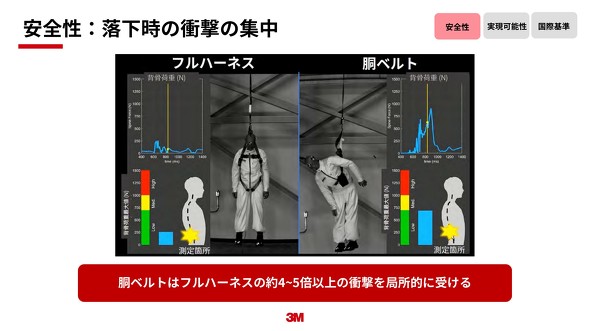

胴ベルトはフルハーネスと比較して、墜落時の衝撃を局所的に受ける。牛山氏は、腰部に荷重計を装着して測定した結果、胴ベルトだとフルハーネスの4〜5倍もの衝撃が局所に集中するとのデータを示した。

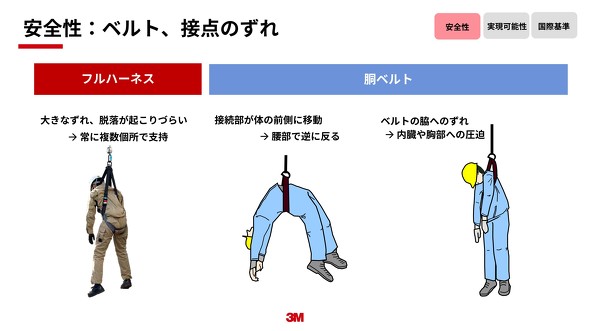

複数箇所で体を支えるフルハーネスに比べ、胴ベルトは落下時のベルトずれにも問題点を抱える。胴ベルトでは、落下時にランヤードとの接点が腹側になり、背中を下にした状態で体が逆反りになってしまうことがある。ベルトが脇へずれて、救助を待つ間に窒息する危険性もはらむ。単なる輪の胴ベルトでは、落下時にベルトが体からスッポ抜け、地面に墜落する危険性も考慮しなければならない。

安全性に関しては、宙吊り状態から救助されるまでの時間を考慮する必要がある。落下事故が発生して救急車を要請すると、現場到着まで平均10分が掛かる。しかし、胴ベルトは平均1分38秒しか持ち堪えられない。フルハーネスは平均14分23秒で、その差は命を救えるかどうかにも関わってくる。

牛山氏は「救急車の到着後、救助活動となるので、現実にはさらに時間を要する」とし、「墜落制止は地面への衝突から免れた状態だ。せっかく助かったのに胴ベルトにより、局所的に荷重が集中し、負傷することもあり得る。墜落時や墜落制止後の救助までを想定しても、より安全性の高いフルハーネスを使っていただきたい」と要望した。

スリーエムのフルハーネスには、宙吊りの状態でうっ血を軽減できるように、「うっ血対策ストラップ」の機能を用意している製品がある。宙吊りになったら、ストラップを引き出して足をかけ、股間部への圧力を軽減し、うっ血を防ぐ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給

スリーエム ジャパン 安全衛生製品事業部 マーケティングマネジャー 牛山紘郎氏

スリーエム ジャパン 安全衛生製品事業部 マーケティングマネジャー 牛山紘郎氏