国交省が示す“人口減時代を生き抜く”インフラDX 3割省人化と生産性1.5倍へ:メンテナンス・レジリエンスTOKYO2025(2/3 ページ)

省人化3割/生産性1.5倍を目標に掲げる「i-Construction 2.0」

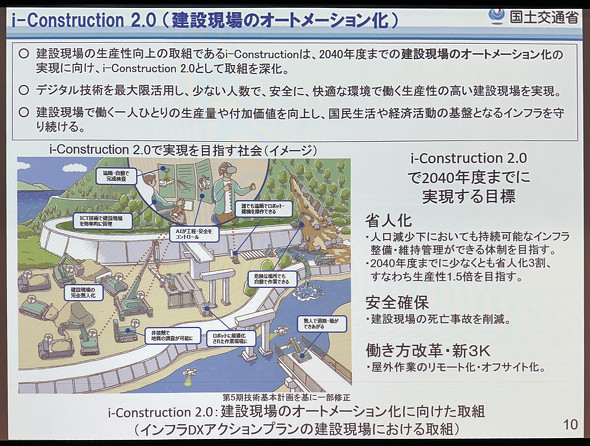

i-Construction 2.0が掲げる最大の目標は、2040年までに3割の省人化を実現し、結果として生産性を1.5倍に引き上げることだ。単なる効率化ではなく、「少ない人数でも安全に快適に働ける現場」の実現を狙いとしている。

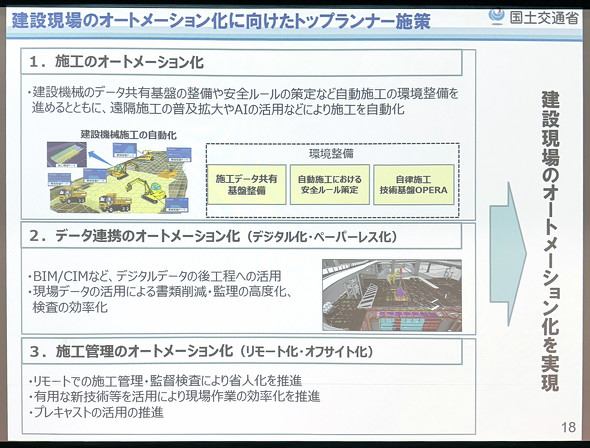

そのため、i-Construction 2.0には「施工のオートメーション化」「データ連携のオートメーション化」「施工管理のオートメーション化」の3本柱が設定されている。

施工のオートメーション化では、自動化施工や遠隔施工を進め現場から人を減らしつつ安全と効率を両立する。データ連携のオートメーション化では、測量から設計、施工、維持管理までを3次元データでつなぎ業務を一元化する。そして、施工管理のオートメーション化では、リモート監督やAIによる出来形確認などを導入し、省人化と働き方改革を推進する。

信太氏は3本柱によって「生産性が上がれば、給与/休暇/希望の『新3K』につながる」と期待を寄せる。

成瀬ダムにみる自動化施工の可能性

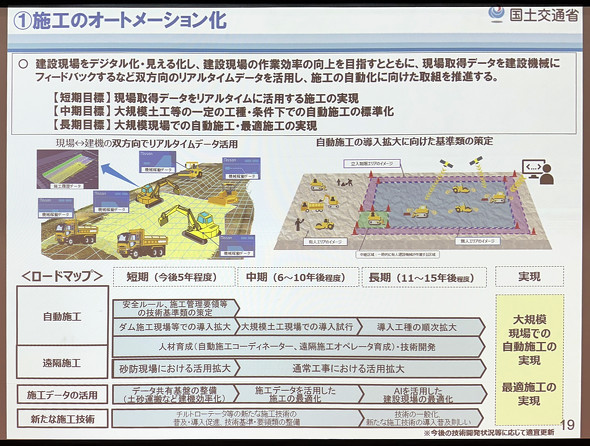

施工のオートメーション化の実例では、既に現場で成果を上げつつある。その代表例が、秋田県の成瀬ダム工事だ。実証では、3人の監視員が遠隔から14台の建機を同時に稼働させた。

従来なら多数のオペレーターが必要だった作業がわずかな人数で完了し、安全を確保しつつ効率を大幅に高めることに成功した。信太氏は、「1人が複数建機を同時に監視や操作できる体制を構築し、省人化の可能性が示された」と説明した。

また、山岳トンネル工事では、火薬装填や吹付け、ずり出しなど危険を伴う作業を自動化し、「人が入らなくても済む現場」に向けた取り組みが始まっている。

遠隔施工の例では、30キロ離れた工事現場のバックホーを空調の効いたオフィスから操作した。事務職として入社した社員が資格を取得し、遠隔オペレーターとして活躍するケースも出始めている。これまで体力面でハードルの高かった業務に、女性や未経験者が携われる環境が整いつつある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】