現場BIMの活用例 Vol.2 データ主導のフロントローディングがなぜ必要か【現場BIM第6回】:建設産業構造の大転換と現場BIM〜脇役たちからの挑戦状〜(6)(1/2 ページ)

PCa(プレキャストコンクリート)製造でBIMを活用することは、PCa製造工程のDXを意味し、PCa製造のプロセスやワークフローの変革を指す。その結果、業務の効率化や業務の標準化による生産性の改善、製品品質の向上が実現する。そのために、ゼネコンはフロントローディングで、BIMパラメーター情報を登録し、PCaメーカーなどの専門工事会社と連携する「データ主導型のワークフロー」を構築するべきではないだろうか。

PCa製造における製作図作成の現状

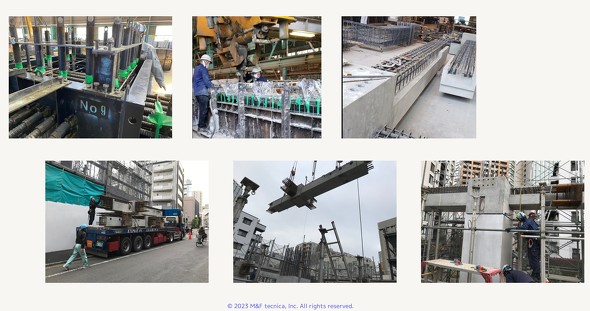

PCa(プレキャストコンクリート=Precast Concrete)とは、あらかじめ工場で製造されたコンクリート構造物のこと。事前の工場製造のため、構造体の精度が高く、建物性能の向上に資する。また、建設現場での工期短縮や労務コストの低減、施工の安全性、環境負荷低減などの効果も高い。一方でデメリットは、工場コストや輸送コストがある。

一般的なPCa工法の工程は、PCaを利用する構造体の選定、仕口部分(つなぎ目)の構造解析や施工計画によるPCa製造検討、PCa構造体製造のための製品図(いわゆる板図=バンズ)作成、鋼製型枠と配筋の検討、工場でのPCa製作、輸送、建築現場での組み立てと流れていく。

その製造工程で、重要なのが製品図の作成だ。柱、梁(はり)など部材ごとに、躯体形状の製品図と、躯体に納める配筋形状の製品図の2種類が必要だ。仮にワンフロアあたり柱が25本あれば、製品図はワンフロアだけで50枚も作成しなくてはならない。当該建築物が50階建ての建物であれば、単純計算で2500枚もの図面を作ることになる(これは分かりやすく話を進めるため少々大げさな枚数かもしれないことはご了承いただきたい)。柱の製品図でこれだけの枚数が必要なわけだから、梁はどうかといえば、同じ理屈で同程度の枚数の製品図を要する。

こうした従来型の2次元図面は、それ自体は情報を持たない線と文字の集合体のため、図面活用は、人の認知や想像に頼るところが大きい(3D立体視は、あくまでも「そのように見える」にすぎず、寸法など、人が認知できるのはあくまで2D図面上の話)。数量の拾い出しも手作業で、鉄筋やコンクリートの数量はもとより、埋込金物、設備貫通孔の補強鉄筋、鉄筋継手、定着プレートなどの数量の拾い出しも全て人の手で一つ一つカウントしていく。

★連載バックナンバー:

『建設産業構造の大転換と現場BIM〜脇役たちからの挑戦状〜』

本連載では、野原グループの山崎芳治氏とM&F tecnicaの守屋正規氏が共著で、BIMを中心とした建設産業のトランスフォーメーションについて提言していく。設計BIMについては語られることも多いため、本連載では施工現場や建材の製造工程などを含めたサプライチェーンまで視野を広げて筆を進める。

製品図間の連携や統制はさらに難しい。製品図は、アナログの世界ではそれぞれ独立して存在することは可能だが、建物を建てるうえでは、当然のことながら、建物躯体内の鉄筋主筋の通り(主筋位置)は、基礎から屋上までつながっていなければならない。納まりの都合や配管などをかわす必要から、柱の主筋位置を移動させた場合、およそ全ての製品図で主筋位置の調整が必要になる。さらに柱主筋の位置変更により、柱主筋と梁の鉄筋主筋が干渉する可能性もでてくる。つまり、その変更された柱に取り付いている梁も、同様の配筋検討を再度行わなくてはならない。

製品図は、躯体/配筋それぞれ平面図、伏図、断面図、埋込金物数、配筋納まりなど、アナログ世界ではそれぞれ独立した図面で存在できるが、建物を建てる場面では、その製品図間の矛盾があってはならないため、現状、PCaメーカーの施工図工の技術者は、2次元の製品図(板図)を用い、頭の中で(想像力により)各図面間に矛盾がないか、鉄筋配管が干渉していないかを検討している。もし、躯体形状の齟齬(そご)が発見されたならば、その部分の変更のみならず関連する全ての図面の調整を行わなければならない。しかし、現状では全てを人の手で行っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給