BUILT >

スマートメンテナンス >

激甚化する水災害に対し、「締切工技術」と「3D浸水ハザードマップ」を研究開発:令和元年度土木研究所講演会(3/3 ページ)

» 2019年10月17日 08時24分 公開

[石原忍,BUILT]

住民目線のリスクマネジメント支援

ソフト面での水害対策では、構築中の3D浸水ハザードマップを紹介。現在のハザードマップは、全戸配布されているが有効に活用されているとはいえないという。万一の際に初めて見ても、色の意味など見方が分からず、スマートフォンで見ると文字が小さく見えにくい。また、居住市町村外に通勤・通学する人には会社や学校の所在するエリアのマップが配布されない。さらに、日本語が理解できない外国人にとっては、災害時に土地勘もなく孤立した状況に陥ってしまう懸念もある。

研究所では、こうした問題点や浸水深や避難ルートの事前確認が前提となっているハザードマップの使いづらさに対して、住民目線のソフト対策での転換を考案した。

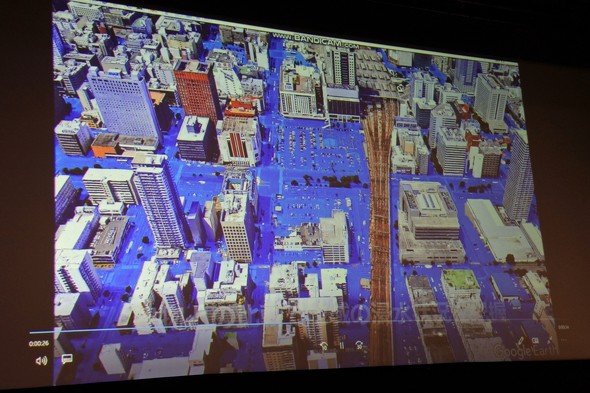

開発した3D浸水ハザードマップは、Google EarthおよびGoogle ストリートビューを利用し、地形や建物、街並みなどが3次元モデルで再現され、平面、鳥瞰(ちょうかん)、街角のさまざまなアングルからの眺めを任意で選択することができる。直観的で言葉が通じない外国人や子供でも一目で浸水エリアを理解することは容易で、利用料も無料のため自治体にとってマップ作成費用が抑えられる。現在、北海道内の複数の市と協力し、近々自治体のHP上で公開される予定だという。

関連記事

BIMで災害時にビル地下の“浸水リスク”を可視化、最短の「避難経路」と「所要時間」を提案

BIMで災害時にビル地下の“浸水リスク”を可視化、最短の「避難経路」と「所要時間」を提案

大成建設は、建物内部の浸水リスクを評価・判断するシステム「T-Flood Analyzer」に、避難経路と避難にかかる所要時間を算出する機能を追加した。新機能により、集中豪雨や台風など、近年都市の排水能力を超え、甚大な被害をもたらす水害に対して有効な防災計画が立案できる。 “スーパー堤防”建設で周辺住民との合意形成スムーズに、国交省が首都圏90kmの整備促進へ

“スーパー堤防”建設で周辺住民との合意形成スムーズに、国交省が首都圏90kmの整備促進へ

国土交通省は2018年12月、「宅地利用に供する高規格堤防の整備に関する検討会」の意見をとりまとめた。高規格堤防(スーパー堤防)は、一般的な堤防の30倍程度の高さを盛り上げ、洪水や地震の液状化によっても決壊しにくい堤防のこと。しかし、この計画地には多くの戸建住宅が存在し、周辺住民の合意形成が必要となるため、整備の壁となっていた。このとりまとめでは、国が住民などとの調整に向け、今後行っていく対応策を整理している。 国交省、ドローンを使った河川砂防検査技術の開発に最大3年で3000万円助成

国交省、ドローンを使った河川砂防検査技術の開発に最大3年で3000万円助成

国土交通省は、「河川・水防災技術分野」など5分野で、所定の課題解決に向けた先端技術の研究開発を助成する技術公募を開始した。応募は2019年1月11日まで受け付けている。 夜間時でも河川の水位変化を検知する「画像解析技術」、日本工営

夜間時でも河川の水位変化を検知する「画像解析技術」、日本工営

日本工営は、定点観測用カメラで撮影した画像を解析して、夜間時の河川変化を検知する手法を研究開発している。この技術では、夜間に取得した画像から輝度分布を解析して自動で水位の上昇を検知する。水位の解析技術は、既に2カ所で施行運用を行っているという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 照明デザイナー石井幹子氏の「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展にオカムラが協力 特別仕様の電動昇降デスクなど制作

あなたにおすすめの記事PR