間違いだらけの「日本のBIMの常識」Vol.1 そもそもBIMとは何か?【日本列島BIM改革論:Reboot】:日本列島BIM改革論〜建設業界の「危機構造」脱却へのシナリオ(10)(2/4 ページ)

間違っているBIM関連の用語と概念 1

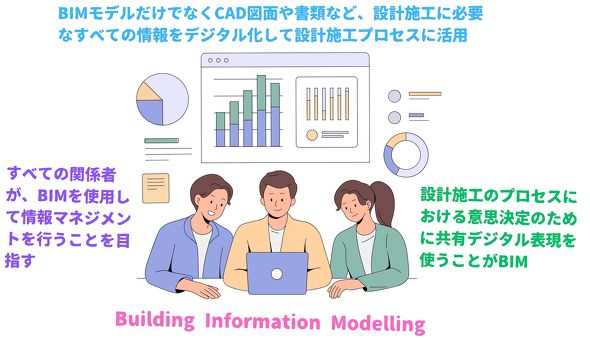

BIM(Building Information Modelling)

今や日本の建設業界では多くの企業がBIMを取り入れているが、実は日本のBIMの定義や概念自体が、国際規格や海外の常識とは異なる。日本でのBIMの定義は、「BIMとは、3次元の形状モデルに属性情報を持たせたBIMモデルを作成し、それを設計・施工に役立てるツールや仕組み」などとされている。単に2次元CADから、BIMソフトウェアに乗り換えることをBIMだと考えている方も多い。そのため、BIMを推進するために、BIMソフトウェアの使い方、3次元部品の整備や便利なツールの開発などに走ってしまう。それゆえ、日本のBIMソフトウェアの技術レベルは世界に比べても高い。その観点から、日本のBIMは海外に比べ進んでいるといわれる方もいるが、それは「BIM(Building Information “Model”)」の意であり、「BIM(Building Information “Modelling”)」ではない。

では、BIM(Building Information Modelling)とは何か?英国建築家協会(RIBA)から独立した民間会社の「NBS」では、「BIMとは、建設プロジェクトのライフサイクル全体にわたって情報を作成/管理するプロセス」と定義している。海外の常識として、BIM説明するのに、「3次元モデルに属性情報を持たせるなど、BIMソフトウェアでのBIMモデルの機能的特徴」などは書かれていない。

この違いを一つの例で説明しよう。「設計・施工のために必要となる2次元CADによる図面はBIMか?」という質問をしてみる。すると、日本ではほとんどの方は「2次元CADはBIMではない」と答えるだろう。確かに、BIMがBIMソフトウェアによるツールとか仕組みと考えれば、BIMではないということになる。そのため、2次元CADや調査報告書などのBIMソフトウェアに関係しない作業は、BIMに関係ないとして、BIMの取り組みの蚊帳の外に置かれている。

だが、海外の常識はそうではない。もし、設計・施工で全ての情報をBIMソフトウェアで作成できるなら、2次元CADなどのBIMソフトウェア以外のツールはBIMにはならない。そもそも、そのプロジェクトで2次元CADを使う必要がない。

ただ現実は、詳細図/施工図、メーカーの建材製作図などでは2次元CADは必要になる。設備設計でも、まだまだ2次元CADが主流だ。そのため、設計・施工に必要となる全ての情報を対象に、設計・施工のプロセスを考える必要がある。つまり現状では、BIMソフトウェアだけの業務だけで、設計・施工全体のプロセスを考えることはできない。

海外の常識では、BIM(Building Information Modelling)は、設計・施工で必要となる全ての情報(BIMソフトウェアによる3次元情報、2次元CADによる図面、設備や構造の計算書、写真やビデオなどの記録、報告書など)を、生産/管理するプロセスと考えられている。このBIMの対象範囲の違いが、日本と海外や国際規格との常識の違いを生んでいる一因だ。

国際規格のISO 19650では、BIMとは「意思決定のための信頼できる基礎を形成する設計・建設・運用プロセスを容易にするための共有デジタル表現の利用」と定義付けている。ISO 19650だけに限らず、ISO 29481-1やISO 12911など、全ての国際規格で共通のBIMの定義となっている。

国際規格の英語原文では、下記の様に定義されており(ISO 19650-1:2018 3.3.14)、ISO 19650だけでなく、全ての国際規格に共通している。

“use of a shared digital representation of a built asset to facilitate design, construction and operation processes to form a reliable basis for decisions”

上記のBIMを表した文では、「共有デジタル表現(Shared Digital Representation)」という言葉が使われている。実は、この概念がとても重要なのだが、日本では全く知られていない。

共有デジタル表現とは、BIMモデルだけでなく、設計・施工で必要となる全ての情報(2次元CADによる図面/設備や構造の計算書/報告書など)をデジタル化し、情報コンテナとして共通データ環境(Common Data Environment)で管理(マネジメント)するということだ。その意味では、BIMとは共有デジタル表現を利用して、設計・施工の在るべきプロセス(意思決定のための信頼できる基礎を形成する設計・建設・運用プロセス)を実現することだ言い換えられる。

ISO 19650という規格は、「ビルディング情報モデリング(BIM)を含む建築および士木工事に関する情報の統合とデジタル化―ビルディング情報モデリングを使用する情報マネジメント―」であり、ISO 19650-2は、設計・施工段階の情報マネジメントを規定している。つまり、ISO 19650は「共有デジタル表現(BIMモデルを含む全ての情報のデジタル化と共有化)のマネジメント(情報マネジメント)」で、設計・施工・運用の情報の統合とデジタル化を目指すというものとなる。

情報の統合とデジタル化は、高度な情報活用に必要不可欠。日本のBIMモデルは、設計・施工で使われていたとしても、プロジェクトが終わるとBIMモデルは再利用されることなく、捨てられる。もし、情報マネジメントによって、要求事項や目的を明確にし、設計・施工の情報の統合とデジタル化ができたなら、そこで作られる情報の価値は計り知れない。DX(デジタルトランスフォーメーション)につながる情報になり、ビジネスモデルを変える可能性も高い。

それが海外のBIMの常識である。もし、日本のようにBIMソフトウェアを中心に、その他の業務をBIM以外として管理の対象から外してしまえば、あるべきプロセスを作ることもできないし、いつまでたっても、3次元設計のメリット(ビジュアライゼーションや干渉チェック)以上の成果を出すことは難しいだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- なぜ「維持管理BIM」が定着しないのか BIM×クラウドと“業務フロー”視点の導入術【BIM×FM第11回】

- ドローンレース経験を非GPS環境の橋梁点検に活用 DRONE SPORTSと長大が海外視野に実証

- 新名神高速工事に鹿島の自動化施工システム「A4CSEL」を初適用 盛土作業を自動化

- 再エネ駆動のクローラークレーン活用と次世代バイオ燃料適用を拡大、旭化成ホームズ