家の電気をAIで制御する「知能を手に入れた家」 パナソニックのHEMS機器「AiSEG」に最新型:HEMS(1/2 ページ)

パナソニック エレクトリックワークス社は、住宅内の家電や設備をインターネットでつなげて連携させるホームエネルギーマネジメントシステムの中核機器「AiSEG」の最新型「AiSEG3」を2025年3月に発売する。AiSEG3の導入で、“エネルギーを最適化した家計にやさしく地球に配慮した未来の暮らし”が叶うという。

日本政府は2021年、2030年までにCO2の排出量を2013年比で46%削減し、2050年にカーボンニュートラル社会の実現を宣言した。日本でのCO2の約4割は産業部門が占め、排出削減に対しては各企業がさまざまな取り組みを行っているのは周知の通りだ。

一方、一般家庭を含む民生部門でも当然ながらCO2は排出されている。そのため、カーボンニュートラルを実現するには、生活や住まいに関わる民生部門で如何にしてCO2の排出を削減するかがポイントとなる。

こうした状況にあってパナソニック エレクトリックワークス社は、住宅で使うエネルギーを総合的に管理し、HEMS(ヘムス:Home Energy Management System)の中核を担う機器「AiSEG(アイセグ:Artificial Intelligence Smart Energy Geteway)」を提供している。

その最新版となる「AiSEG3(アイセグ スリー)」は2025年3月に発売する。正式リリースに先立ち開催したセミナーでは、社会起業家の石山アンジュ氏がモデレータを務め、芝浦工業大学 建築学部長/教授 秋元孝之氏とパナソニック エレクトリックワークス社 エネルギー・loTソリューションセンター ビジネス推進室 室長 野村仁志氏の3者がトークセッション形式で、エネルギーにまつわる社会課題を踏まえ、エネルギー制御や節約の難しさ、AiSEG3が果たす役割などについて意見を交わした。

左からパナソニック エレクトリックワークス社 エネルギー・IoTソリューションセンター ビジネス推進室 室長 野村仁志氏、芝浦工業大学 建築学部長/教授 秋元孝之氏、社会起業家 石山アンジュ氏 筆者撮影

左からパナソニック エレクトリックワークス社 エネルギー・IoTソリューションセンター ビジネス推進室 室長 野村仁志氏、芝浦工業大学 建築学部長/教授 秋元孝之氏、社会起業家 石山アンジュ氏 筆者撮影ZEH住宅と太陽光パネルで家庭からのCO2排出を削減

今回のセミナーは、「家の電気をAiで制御する知能を手に入れた家とは」のテーマを設定している。トークセッションでは、まずゼロエネルギー住宅と建築を主に研究している秋元氏が、日本が目指すカーボンニュートラル社会の実現に向けて、何が課題なのかを説明した。

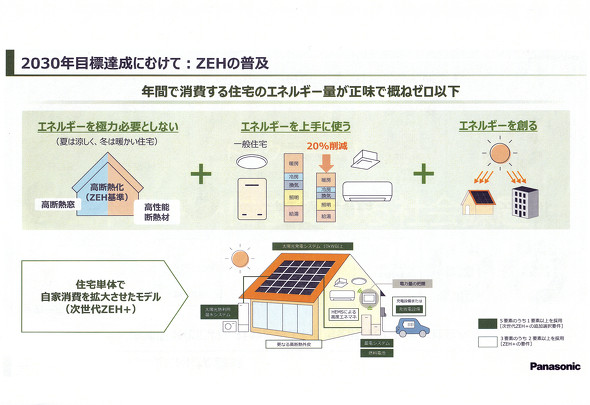

秋元氏が指摘するのは、「日本では家庭や住宅を含む民間部門から多くのCO2が排出されている」ことだ。その分量は住宅の建設に関するものを含めると排出量全体の約4割にも上る。そのため、太陽光発電を使ったZEH住宅のような取り組みが求められている。政府としても新築住宅の6割で太陽光パネルの設置を目標としているが、現状では住宅全体で1割しかなく、新築でも2割にとどまっている。

秋元氏は「太陽光パネルの設置による地産地消のエネルギーで地球温暖化を留めることにつながればよいが現実は難しい。自動的に解決する技術や仕組みが必要だ」と語る。

AiSEG3の商品企画を担当した野村氏は、「当社が提供している商品やサービスで生活者がCO2削減に貢献できることをしっかりと周知するのが重要だ」とした。また、一企業だけではなく、日本全体はもとよりグローバルでもCO2削減に向き合う必要性を訴えた。

野村氏は、住宅で使う電気を太陽光発電といった再エネに由来にすることがCO2排出量の削減に役立ち、そのために関連した製品やサービスをしっかり届けたいと力強く述べた。

デマンドレスポンスやFITなど、新たな対応が必要に

住宅の省エネで重要となるキーワードとして、「デマンドレスポンス」がある。デマンドレスポンスは、電力会社から供給される電力と住宅などで使われる電力の間で受給バランスを調整すること。電力会社が供給する電力は瞬時には増減できない。そのため、電力会社では電力系統(グリッド)に電気が余っているときは、住宅に電気を使ってもらいたい。グリッドの電気が不足しがちなときは、住宅側で電力をあまり使わないことを期待して要請を出す。デマンドレスポンスは、省エネ法改正によって日本でも対応しなければならない。

秋元氏は「これまでは冬に電力需要が多かったが、このところの猛暑の影響で夏でも電力が多く使われている」と指摘する。海外では電気自動車の充電を(電力需要が増える)夕方以降は控える要請が出ていることにも触れ、日本でも今後は起こりうると予想した。

ただ、夏場に電気の使用量を減らすと、快適さとのトレードオフになってしまう。そこで秋元氏は「太陽光発電に代表される再生可能エネルギーを活用し、エネルギーの“地産地消”や“自産自消”を進めるのが重要になる」と解決策を提示する。

太陽の日射は一定ではないため、再エネ電力を効率的に利用するには高度な制御が欠かせない。ここ数年は再エネ電力の固定価格買い取り制度(FIT)も、買取価格が下降している。

秋元氏は「個人の住まい手が状況を見ながら電気を使う/使わない判断をするのはハードルが高い。電気の使い方は電気代に直結するので、。自動でコントロールしてくれるような高機能住宅が今後求められていくのではないか」と予測を明かした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 虎の門ヒルズ45階「攻殻機動隊展」への誘導をARでエンタメ化 移動時間で作品世界へ没入体験

- 点群データをCADで扱える3Dモデルに変換するWebサービス、東大発ベンチャーbestat

- AIとデジタルツインで発電所のひび割れ点検を自動化、清水建設とリコー

- 現場従事者700万人不足を解決するドローンのドクター3機種 低価格/サブスクモデルも

- 前田建設が一級土木施工管理技士の学習アプリ「サクシェアPASS」公開

- アイリスグループが警備ロボット事業に本格参入 SEQSENSEを子会社化

- 作業員の熱中症リスクを深部体温センサーで早期検知、鉄建など3社が開発 26年春発売を予定

- 道路老朽化は待ったなし! スマホ×AIや市民投稿サービスの維持管理DX【アーバンエックス解説】

- BIMモデルを解析用途に合わせて最適化、天空率/日影計算向けなど 西松建設とWOGOが共同開発

- 埼玉県伊奈町に延べ約3.4万m2のマルチテナント型物流施設完成 100%再エネ電力を供給