非常用電源の法令点検、9割が未実施で形骸化:非常用発電機 負荷試験(1/2 ページ)

災害時に停電しても、電気を止められない設備に電力を供給する「非常用発電機」。しかしここ最近、法令で義務付けられている年1度の定期点検で、民間施設を中心に実に9割近くが適切に点検されておらず、形骸化している実態が判明した。非常時には国内のライフラインがストップしてしまうのではないかとの危険性も指摘されている。

この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。

変電設備・受電設備の点検業務を行うアステックスは2018年4月25日、都内で非常用電源の説明会を開催した。法令点検の実情と正しい負荷試験の方法について聞いた。

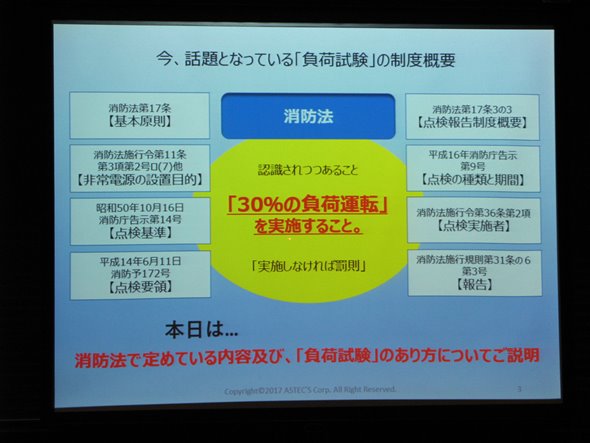

法令点検では、1年に1度30%の負荷運転

非常用発電機は一般的には、消防用設備を備える延べ床面積1000m2(平方メートル)以上の不特定多数が出入りする病院や商業施設、オフィスビルなどに、消防法での設置が義務付けられている。緊急時には40秒以内に電圧を確立できるように常時スタンバイされ、地震や火災の発生時には火災報知器、スプリンクラー、誘導灯、非常用エレベーターなどに電力を流し正常に作動させ、被害の拡大を防ぐ。

他にも交通インフラや通信施設といった停電しても電力供給を止められない施設には、UPS(無停電電源装置)や大型の非常用発電機が設置されている。近年はクラウド化の高まりで需要が拡大しているデータセンター、太陽光などの電力発電施設への導入も多く見られる。

非常用発電機は、通常は動かさないため、定期的な点検を行い、いざというときに「動く」ことを確認することが重要になる。消防法では、1年に1度の総合点検時に、「定格回転速度及び定格出力の30%の負荷で必要な時間連続運転を実施すること」(2012年6月11日消防予172号)と定め、負荷運転を義務付けている。

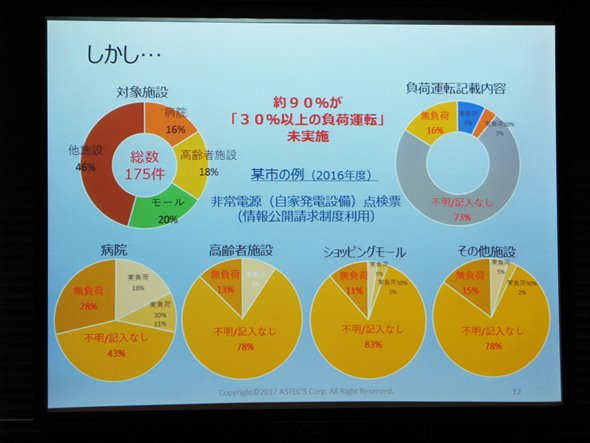

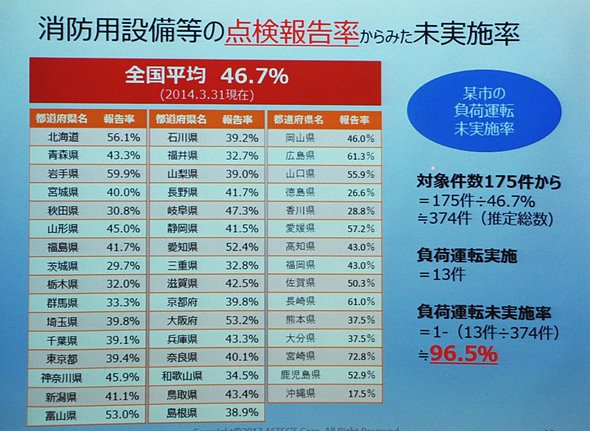

アステックスが独自に自治体へ情報公開請求した点検実態の調査によると、ある市の2016年度の非常電源(自家発電設備)点検票では、実に89%が「30%以上の負荷運転」を未実施なことが分かった。点検票の負荷運転欄には、未記入であったり、斜線が引かれていたり、適切でない点検方法での結果が記載されているものが大半だったという。

負荷運転が普及しない理由としては、ビルオーナーや管理者への周知が不足している他、模擬的に負荷をかける装置の導入コスト、手間がネックになっているとみられる。負荷運転には高額な疑似負荷装置を使う以外にも、商用電源を止め非常電源から送電する「実負荷運転」という手段もあるが、人の出入りが多い施設での実施は現実的ではない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 東京都庁が首都機能を止めずに大規模改修 省エネ化も達成した日本設計のFM手腕

- 清水建設「東京木工場」建て替えプロジェクトが竣工 11棟を順次解体/移転、2棟に集約

- 青森県の長寿命化事例に学ぶ、既存建物に新たな価値の息吹を与えるFM極意

- 建設業の約7割で正社員不足、「案件があっても受注できない」の声も 帝国データバンク調査

- 下水道管路DXで行田市とNTT東日本が連携協定 ドローンとAI活用の一気通貫点検を実証

- 大成建設がゼロカーボンビルを核とする次世代技術研究所「T-FIELD/SATTE」を本格運用

- スマートビルを「育てる」大林組のプラットフォーム「WELCS place」 生成AI活用も視野に

- 施工現場に水素燃料電池搭載の中型油圧ショベル導入、大林組などが実証実験

- 横浜市役所跡地に33階建て「BASEGATE横浜関内タワー」完成 オフィスエリアを先行公開

- 東急建設がフル電動25トンラフテレーンクレーンを自社保有、都内施工現場に導入