「縦割りの業界を横断して施工ロボットを開発」、鹿島と竹中工務店がゼネコン初の技術連携:建設業におけるDX推進の起点となり得るか?(2/2 ページ)

国内の建設業界で、なかなかデジタル変革が進まないのは、受注依存の一品毎生産かつ現地屋外生産に要因があると、度々指摘されている。では、製造業とは全く異なるビジネスモデルの建設業で、DXを浸透させるにはどうすべきか?一つの答えが、長らく5大スーパーゼネコンを中心に縦割りで内向きにしか進化ができなかった壁を打破し、業界が一致団結して横に連携することにある。実現すれば、新技術の標準化や業界構造も含めた全体最適化も見込めるはずだ。その第一歩となるゼネコン連携が、鹿島建設と竹中工務店の間で交わされた。

業界全体の普及

また、建設RXプロジェクトでは、施工ロボットの業界標準を作り、業界末端までの普及につなげる。業界のすそ野まで施工ロボットの活用が広がれば、市場が形成されるため、自ずと生産台数が増え、価格の低下ももたらされる。同時に他産業からの参入も増加し、建設業自体の業務の幅が拡大する。現場で使用する協力会社にとっては、元請けごとに、扱うロボットの数が減るため、現場での生産性の向上にもなるとしている。

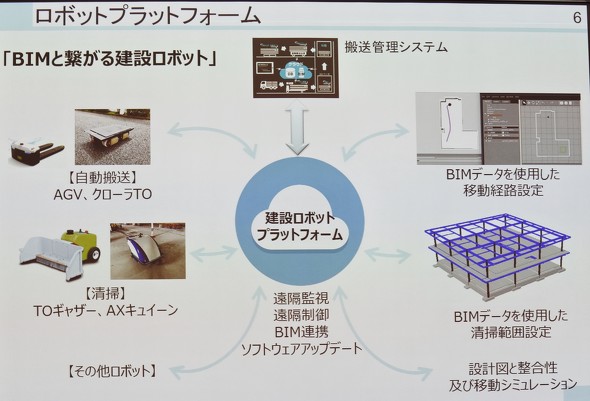

具体的な開発のアプローチとしては、「プロジェクトチーム内に、用途ごとに分科会を設置し、検証とブラッシュアップを繰り返しながら進める。施工ロボットの開発は、悠長な話ではなく、早急かつ具体的に着手しなければという問題意識を持っている」(村上氏)。将来は、BIMを核に配置したロボット開発のプラットフォームで、ロボットの行動計画や制御を一元化して複数台を同時に運用することも見据えている。

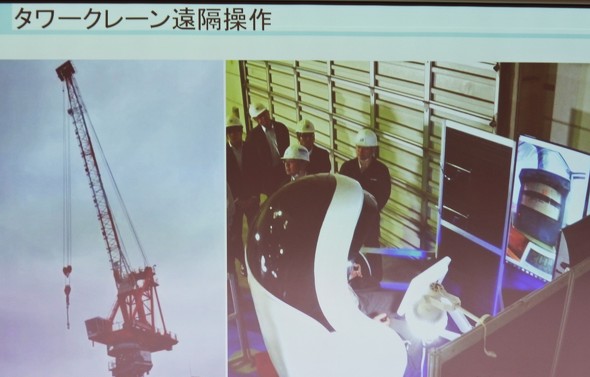

分科会は、既に「機械遠隔操作システム」と「場内搬送管理システム」の2つの会を開設し、現場での適用に向けて実証を重ねている。このうち、機械遠隔操作システムは、タワークレーンを対象に、地上の現場事務所などに設置された専用コクピットから遠隔で操縦し、オペレーターが運転席まで毎日階段で昇降していた負担が解消され、安全性も確保される。ゆくゆくは、現場から遠く離れた場所からのオペレートも視野に入れている。

一方の場内搬送管理システムは、BIMをロボットの走行ルート設定などに用い、まず1階に搬入された資機材が搭載された台車の下に潜り込み、リフター機能で持ち上げて運搬。エレベーターまで自動で移動し、目的階まで上昇して各フロアへと運び込む。搬送に使うロボットはトピー工業製「クローラーTO(トゥ)」で、全方向の移動や長尺な資材搬送を得意としている。

伊藤氏は開発の方向性について、「連携体制は、2024年3月までの5年間を設定しているが、2039年3月までの自動更新を当初から予定している。ただし2024年は、建設業界にとってエポックメイキングな年になることが予想される。一般企業では既に始まっている残業規制が、猶予期間を経て建設業界にも適用されるようになる。従来に比べ15%も労働時間が減ると予測されているため、それまでに生産性を確実に上げる施工ロボットを開発しなければ。今のところ外販することは想定していないが、反面、商用レベルのものでなければ、現場での使用に耐えられず、本当の意味で使ってもらうことは難しい」と説明した。

業界全体がまとまることで、ロボット技術が横並びになり、各社画一になってしまう懸念について村上氏は、「ロボットというと人型の何でもこなすものを想起してしまいがちだが、そうではなくそれぞれの用途に特化した賢い重機や道具を理想としている。そのため、多種多様なロボットをどう組み合わせていくかが、会社ごとの差別化にもなるはず。その先の土木領域については、グループの竹中土木にも参画を促し、段階を踏みながら検討していく」と語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

鉄骨柱の溶接でロボット用の新工法、継ぎ目を削減

鉄骨柱の溶接でロボット用の新工法、継ぎ目を削減

竹中工務店は、溶接ロボットに特化した新工法を開発した。人の作業をロボットが代替することで、熟練溶接技能者の高齢化や減少に対応することが可能になる。 鹿島が溶接ロボット10台をビル新築工事に本格導入、専属オペレータ8人と梁588を溶接

鹿島が溶接ロボット10台をビル新築工事に本格導入、専属オペレータ8人と梁588を溶接

鹿島建設は、愛知県名古屋市で施工中の「(仮称)鹿島伏見ビル新築工事」で、汎用可搬型の溶接ロボットを本格導入した。現場では、グループ会社の鹿島クレスが、溶接ロボット10台とオペレータ8人で、柱10カ所、梁585カ所を溶接した。 バスケットコート4面分を自動清掃するロボット、竹中ら4社がレンタル開始

バスケットコート4面分を自動清掃するロボット、竹中ら4社がレンタル開始

竹中工務店とカナモト、豊和工業、朝日機材の4社は、自動的に床を清掃する吸引型ロボット「AXキュイーン」を共同開発した。工事現場や閉店後の店舗、社員が退社した後のオフィスなどへの導入を想定して、2019年5月27日からレンタルを開始する。 施工ロボ・遠隔管理・BIMを柱にした「鹿島の生産性向上ビジョン」、“18のICT技術”を新築ビル工事で実証

施工ロボ・遠隔管理・BIMを柱にした「鹿島の生産性向上ビジョン」、“18のICT技術”を新築ビル工事で実証

鹿島建設は、建築工事に関わるあらゆる生産プロセスの変革を推進して生産性の向上を目指す「鹿島スマート生産ビジョン」を策定した。第一段階として、名古屋市中区錦二丁目の自社ビル新築工事で、施工ロボットや巡回するドローン、作業者の負担を軽減するアシストスーツの他、BIMを基軸に出来形検査やAR/VR技術など、18項目もの新技術の集中実証を行う。 30年ぶりにリニューアルしたコンクリート仕上げロボット「NEWコテキング」

30年ぶりにリニューアルしたコンクリート仕上げロボット「NEWコテキング」

鹿島建設は、30年前から開発していたコンクリートの仕上げ作業ロボットを大幅にバージョンアップし、「NEWコテキング」としてリリースした。新ロボットは、大容量バッテリーを搭載し、1時間当たり700m2(平方メートル)の作業を3時間以上行うことができる。