清水建設が脱炭素型地盤改良工法を実工事に初適用 溶融スラグとバイオ炭活用:脱炭素

清水建設は、東洋スタビと共同開発した脱炭素型地盤改良工法「SUSMICS-G」を、東京都町田市の駅改良工事で初適用し、施工時のCO2排出量を実質ゼロに抑えた。

清水建設は2025年4月22日、脱炭素型地盤改良工法「SUSMICS-G」を東京都町田市の駅改良工事で初適用したと発表した。溶融スラグとバイオ炭を混合し、施工時のCO2排出量を実質ゼロに抑えた。

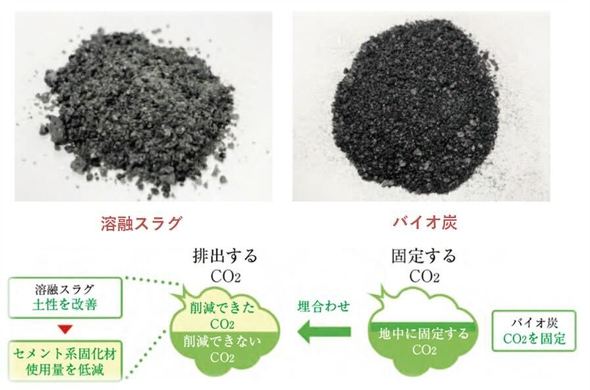

SUSMICS-Gは清水建設と東洋スタビが共同開発した工法で、溶融スラグとバイオ炭を改良対象土に混合する。溶融スラグによる土性改善で要求強度の充足に必要な固化材量を抑制しながら、バイオ炭による炭素貯留でCO2を相殺することで、カーボンニュートラル施工を実現する。

今回、小田急電鉄発注の東京都町田市「鶴川」駅改良工事で、クレーン据え付け箇所の地耐力確保を目的とした浅層地盤改良工事の一部で導入された。適用範囲は地盤改良工事の施工面積約1900平方メートルのうち約60平方メートル。実施工では、改良対象土の上に溶融スラグとセメント系固化材、バイオ炭をブルドーザーで敷きならした後、ミキシングフォーク(混合撹拌機)を装備したバックホウにより、地盤を混合攪拌して締め固め、設計強度を満たす地盤を構築した。

SUSMICS-Gの混合量は、溶融スラグの混合量は1立方メートル当たり430キロ(改良厚の25%)で、固化材のみを配合する地盤改良工法と比べて固化材使用量を35%削減。バイオ炭は1立方メートル当たり23キロで、固化材の製造工程で排出されるCO2相当量を固定できる量とした。

なお、他の施工エリアにも溶融スラグを活用した混合処理工法を適用し、エリア全体でCO2排出量を約43トン削減した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

カーボンニュートラル:AWSが日本に新設するデータセンターに低炭素コンクリ採用、竹中工務店/清水建設/大林組と連携

カーボンニュートラル:AWSが日本に新設するデータセンターに低炭素コンクリ採用、竹中工務店/清水建設/大林組と連携

AWSは竹中工務店、清水建設、大林組など複数のゼネコンと連携し、日本に新設するデータセンターの建設に低炭素コンクリートを使用する。 脱炭素:清水建設が埋め戻し地盤材料にバイオ炭活用、地盤内に炭素を貯留

脱炭素:清水建設が埋め戻し地盤材料にバイオ炭活用、地盤内に炭素を貯留

清水建設は、セメント系固化材を使用する流動化処理土にバイオ炭を混合した、環境配慮型の埋め戻し地盤材料を実用化した。 脱炭素:清水建設の環境配慮型コンクリ、「カーボンネガティブ」達成を第三者機関が確認

脱炭素:清水建設の環境配慮型コンクリ、「カーボンネガティブ」達成を第三者機関が確認

清水建設が千葉県印西市の新築工事現場に適用した環境配慮型コンクリートについて、第三者機関の検証により、カーボンネガティブを達成したことが確認された。 新工法:“角丸”カルバートで部材製作費を15%削減 清水建設JVが新東名トンネル工事に適用

新工法:“角丸”カルバートで部材製作費を15%削減 清水建設JVが新東名トンネル工事に適用

清水建設を幹事社とする新東名工事のJVは、PCaコンクリート「角丸カルバート」を適用し、凾渠(かんきょ)を構築した。 脱炭素:環境配慮コンクリの高炉スラグ使用率を8割まで引き上げ 清水建設とUBE三菱セメントが共同開発

脱炭素:環境配慮コンクリの高炉スラグ使用率を8割まで引き上げ 清水建設とUBE三菱セメントが共同開発

清水建設とUBE三菱セメントは、高炉スラグ微粉末を約80%混合した低炭素型セメント/コンクリートを開発した。高炉スラグ微粉末を混和材として活用することで、製造時のCO2排出量を大幅に削減する。 建設RXコンソーシアム:「建設RXコンソーシアム」初の成果 CO2を23kg削減するコンクリ床の仕上げ機械を開発

建設RXコンソーシアム:「建設RXコンソーシアム」初の成果 CO2を23kg削減するコンクリ床の仕上げ機械を開発

施工ロボットやIoTアプリの開発を目指し、建設会社の枠を超えて設立した民間団体「建設RXコンソーシアム」の初の成果として、竹中工務店と鹿島建設は、バッテリー駆動で騒音を低減したコンクリート床の仕上げ機械を開発した。