大成建設が希少動植物の保全計画立案を効率化するツールを開発:製品動向

大成建設は、水辺に生息する希少動植物の保全を支援するツール「水辺コンシェルジュ」を開発した。水辺コンシェルジュは、タブレット端末を介して、保全計画策定に必要な情報を分かりやすく表示し、関係者とのスムーズな合意形成と情報共有を実現して、希少動植物が生息できる適切な候補地の選定といった保全計画の立案を後押しする。

大成建設は、水辺に生息する希少動植物の保全が可能なエリア創出の検討といった計画の迅速な立案をサポートするツール「水辺コンシェルジュ」を開発した。

希少動植物に適した環境条件と移動時期を表示

生物多様性条約や愛知目標の採択を受け生物多様性を持続させることの重要性が高まる中、建設工事では希少動植物保全への配慮が必要となっている。建設事業地内に希少動植物が生息している場合には、生息できる代替地の創出や移植の時期に関して、できるだけ早い段階から計画・立案し、関係者間で情報共有することが望まれている。

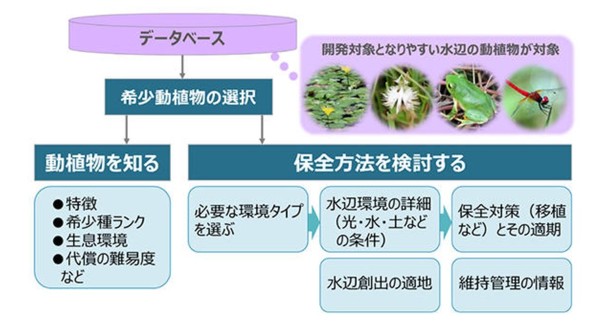

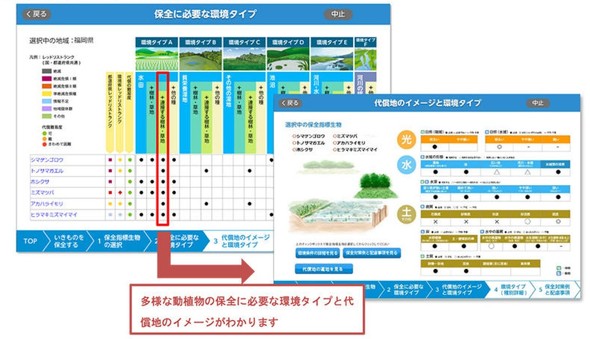

そこで、大成建設は、独自のデータベースを基に、保全計画で求められる情報を迅速に提供できるツールの水辺コンシェルジュを開発した。水辺コンシェルジュで使用したデータベースには、建設事業が携わることが多い里山の水辺に生息する希少動植物を対象に、保全で必須な日照、水域、土質などの環境条件や生息可能なエリアに関する専門家の知見を集積した。

水辺コンシェルジュは、タブレット端末を介して、希少動植物の名称を選択するだけで、水辺の環境条件や移動と移植に適した時期などの情報を分かりやすく表示する。また、希少動植物を移動・移植する水辺の適地について、地理情報などのオープンデータを用いて評価。

具体的には地形的要素や動植物の搬送性、維持管理のしやすさなどを考慮して、評価指標から選定し、定量的に評する。結果、詳細な現地調査ができないケースでも、希少動植物が生息できる水辺の候補地を適切に絞り込める。

さらに、従来は現地調査や専門家へのヒアリングなどを行った上で保全計画を立案していたため、検討期間に約1カ月を要していたが、水辺コンシェルジュにより、約1週間で必要な情報を提供することが可能になり、早期の保全計画立案が容易になった。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

大成建設がダム建設現場周辺の生物の生息状況を見える化する手法を開発

大成建設がダム建設現場周辺の生物の生息状況を見える化する手法を開発

大成建設は2018年6月18日〜11月19日、魚道が設置されたダム建設現場周辺の河川で、生物由来のDNA分析技術を用いて、川を遡上するサクラマスの調査を計12回実施し、DNA分析技術を用いたリサーチ手法の効果を分析した。 大成建設、建設現場での環境負荷低減活動を定量評価するシステム

大成建設、建設現場での環境負荷低減活動を定量評価するシステム

大成建設は、建設現場における環境負荷低減活動の取り組みを定量的に評価するシステム「TAISEI Sustainable Actionポイントシステム」を構築し、建設現場で運用を開始した。環境目標の達成を目指していくという。 大成建設が塩素化エチレン類を無害化する菌の大量培養、輸送、注入の技術を開発

大成建設が塩素化エチレン類を無害化する菌の大量培養、輸送、注入の技術を開発

大成建設は、塩素化エチレン類を無害なエチレンに浄化できる細菌「デハロコッコイデス属細菌UCH007株」を大量培養した状態で輸送し、汚染帯水層に注入する技術を開発した。新技術を塩素化エチレン類で汚染された地下水に適用にすることで、有用な細菌を用いた浄化工程の効率化を図ることが可能になる。 長谷工が現場の木くずをバイオマス発電の燃料に、取得した電力は建設作業所で活用

長谷工が現場の木くずをバイオマス発電の燃料に、取得した電力は建設作業所で活用

長谷工グループでは、2020年からスタートした中期経営計画「HASEKO Next Stage Plan」で、CSR経営の確立を基本方針の1つに掲げた。CSRに関するテーマの1つである「大切にしたい風景」の実現に向けて、建設作業所から発生する木くずを燃料に使用した電力を建設作業所で利用する取り組みを開始した。 竹中、発色に優れ環境負荷を低減する「ECMカラーコンクリート」開発

竹中、発色に優れ環境負荷を低減する「ECMカラーコンクリート」開発

竹中工務店は、高い発色性能を持ち、環境負荷低減を実現する「ECMカラーコンクリート」を開発し、2021年3月完工予定の桜スタジアムプロジェクト選手入場口の躯体部分に初適用した。 戸田建設が東京都の電力計画に参画、太陽光発電の環境価値をデジタル通貨に

戸田建設が東京都の電力計画に参画、太陽光発電の環境価値をデジタル通貨に

戸田建設は、東京都の「次世代電力システムによる電力データ活用モデル構築に向けたプロジェクト」に参画し、同社グループ社員が保有する太陽光発電で、自家消費分の電力に含まれる環境価値を抽出し、デジタル通貨に変換して、提供するスキームについて実証している。